本人は体調が悪く、企業では生産性低下も。

「年間5,000億円の労働損失」招く“生理の不調”の放置は損!

女性に毎月のように訪れる生理は、日本ではこれまで個人の健康課題として個々に対処するもの、という風潮もあり、社会の中で積極的に議論されることはありませんでした。しかし、働く人口の約半分が女性(※1)、という時代になり、生理など女性特有の健康に伴う不調が、どれだけ社会経済に影響を与えるのか、という点に社会の目が向き始めています。

その影響を経済損失として試算し、「見える化」する研究も進んでいます。女性医療と労働損失の問題に詳しい東京大学大学院 医学系研究科産婦人科学講座 教授の大須賀 穣さんに話を聞きました。

女性には毎月、出産に備える仕組みとしての生理があり、これは自然なことです。しかし現代女性は、初潮が早まり、初産年齢が上がり、一生の間に出産する回数が減るなどの生活スタイルの変化によって、一生の間に経験する生理の回数は昔の女性の約9倍に増えてしまっているというデータもあります(※2)。

しかも、毎周期、生理に伴う不調があると答えた女性は74%。生理痛がある人は50%でした(※3)。職場にいる半数以上の女性が毎月、年間約12回、生理に伴う痛みや不調に悩まされ、仕事の効率が落ちると実感しているわけです。仕事への影響は人によってさまざまで、寝込んでしまい、つらくて出社できないほどの人もいれば、休まないが遅刻や早退をする日がある人もいます。いつも通りに出社しても、ミスが増える、集中力が落ちる、コミュニケーションがうまくいかない、プレゼンなどの際に力を発揮できないなど、多くの女性はなんらかの支障を感じています。

働く女性を対象にした別の調査では、生理中は生理のないときに比べ、パフォーマンスは約4割落ち、平均すると毎月、約5日間、影響を受けると答えています。年間に換算すると女性は約2か月も4割ペースダウンして暮らしていると言えます(※4)。ですが、ほとんどの人は休まず出勤していますので、生産性の低下についてはあまり職場ではこれまで意識されてきませんでした。

「今は就労人口の約半数が女性になり、かつては出産、育児、家事により低下がみられた労働力率の、いわゆる“M字カーブ”の底が上がってなだらかになり、切れ目なく働き続ける女性が増えてきたことで、社会や企業で、生理に伴う不調の影響への重要性が高まってきています」と東京大学大学院教授の大須賀穣さんは話します。

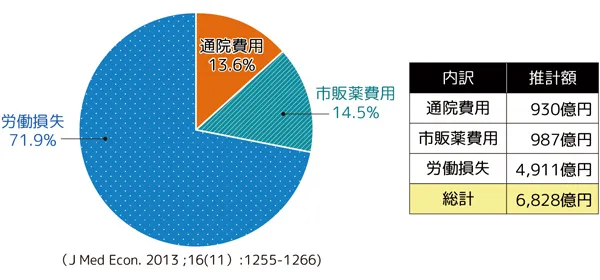

大須賀さんらは研究で、生理に伴う社会の経済的負担は年間、約6,828億円で、そのうち、約5,000億円が労働損失と算出しました。

また、生理前の不調で知られるPMS(月経前症候群)の経済損失は年間約1兆円という別の試算(※5)もあります。いずれにしても、女性も企業も何もしないで放置するには見過ごせない大きな数字ではないでしょうか。逆に言えば、ここに適切に対処することで、これまで以上に快適に、また、労働生産性も高めることができ、皆にとってWin-Winの状況が得られると考えることができます。

企業は、治療が必要な従業員の受診のきっかけ作りを積極的に

ではどうすれば状況を改善できるのでしょう。

大須賀さんは「早めに医療機関を受診して治療をすることで、症状は圧倒的に改善するはずです。企業も、専門医や医療機関にコンタクトしやすい環境を整えたり、受診の重要性に気づくような教育機会をつくるなどで、従業員が自発的に医療機関にかかるように促してほしい」と話します。

自分で市販の鎮痛剤などで対処する方法でも症状は一時的に治まりますが、「医療機関で処方するホルモン剤などの薬での治療が効果も高く、経済効率もよいことがわかっています」と大須賀さん。鎮痛剤などのセルフケアによる管理と比べて、ホルモン剤などを使う医療機関の治療を受けた場合、医療費は1人当たり一生涯(生理のある期間を43年間とした場合の加重平均)で27万円安く済み、労働損失は同413万円低減できるという研究結果もあるからです(※6)。

治療の第一選択であるホルモン治療の場合、最近はジェネリック薬も登場しており、薬代も節約できるようになってきています。通院頻度も最初は1か月ごとが望ましいですが、症状が安定してきたら3か月に1回程度になることも多いようです。

「女性はつらい症状を我慢するのではなく、治療することで格段に生活の質が上がり、これまで諦めてきたことに挑戦できるようになります。ですから、一度、婦人科に相談してみてください。また、企業は制度や労働環境を整えるなど、女性が気楽に受診できるような工夫を検討してみてはいかがでしょうか」(大須賀さん)。

- ※1令和4年 労働力調査年報

- ※2Proc R Soc Lond B Biol Sci.19976; 1995:3-24

- ※3J Med Econ. 2013;16(11):1255-1266

- ※4日経BP 総合研究所「働く女性1956人の生理の悩みと仕事と生活」調査、2021年

- ※5近畿大学 武田卓教授による試算

- ※6Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2018; 16:12

東京大学医学部卒。産婦人科医としての長年の経験をもとに女性のための包括的な健康支援の重要性を広く社会に訴えている。研究活動、教育活動にも力を入れており、多数の研究成果と優秀な産婦人科医の育成を通して日本の産婦人科医療の向上に努めている。多くの学会の役員、中央官庁委員としても女性の健康問題に取り組んでいる。2013年より現職。

(※内容は2023年9月取材時点のものです)