生活に支障が出る生理痛や過多月経は病気のサインかも。

我慢せず婦人科に相談し、早く元気な毎日を取り戻して!

生理痛や経血の多さなどで、毎月、仕事にも影響が出て困っているのに、「この程度はみんな当たり前に受け入れていること」と思い込み、ひたすら我慢をし続けている人は意外に多いようです。そんなつらい症状には治療法があるのですが、そもそも治療できることを知らずに働いている女性も少なくありません。

実は、生活に支障が出るほどの症状があること自体が、女性の将来の健康に悪影響を及ぼす可能性が高いこともわかってきています。働く女性の健康に詳しい東京大学大学院 医学系研究科産婦人科学講座 教授の大須賀 穣さんに、生理の不調と病気の関係、治療法について聞きました。

下腹の痛みが強すぎて会社に行けない日がある、通勤電車の中でめまいがして倒れ込んでしまった、出血が多くて服も会社の椅子も汚してしまうことがある……。そんな生理にまつわる症状に、あなたは毎月悩まされていませんか?

そして、そんなに困っているのに、「生理がつらいのは当たり前。みんな我慢して耐えているはずだから、私だけ弱音を吐けない」とか「母も姉も、つらくてもそういうものだと言っている。これは仕方ないこと」などと諦めていませんか?

大須賀さんは、「生活に支障が出るような痛みや出血などがある場合、それ自体に“月経困難症”という診断名がつき、症状の程度に関係なく治療の対象になります。早く治療を始めることで、症状が進んで別の病気に進展するのも防げます。さらに気をつけたいのは、今の症状の背景にすでに別の病気が潜んでいる場合です。ですから、“つらいのは当たり前”と言わず、まず婦人科に相談してほしい」とアドバイスします。

病気があるのを疑ったほうがいい代表的な症状は、腰痛・腹痛などの生理痛、過多月経、そして立ちくらみやめまいなど貧血に伴う症状です。

生理痛から始まる「不妊」や「がん」もある

「たかが生理痛」ではないことを知って!

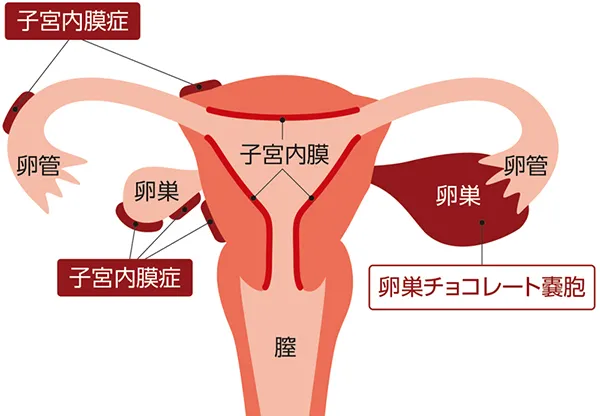

生理痛には、「子宮内膜症」という病気が隠れている疑いがあります。これは、毎月の生理の際に、本来、体外に排出されるはずの経血(はがれた子宮内膜組織)の一部が子宮から体内に逆流し、腹腔(ふくくう)内や腸、卵巣などの別の臓器に子宮内膜組織が飛び散って、生理のたびに飛び散った先でも増殖と剝離を繰り返して強い痛みを引き起こす病気です。

「子宮内膜が卵管に飛び散り、そこで増殖と剝離が繰り返されると卵管が癒着し、将来の不妊の原因になることもあります。妊娠した場合には、出産時に合併症を引き起こすリスクも上がります。また、卵巣にできた子宮内膜症をチョコレート嚢胞(のうほう)といい、これが悪性化すると卵巣がんの原因にもなります。

最近は、子宮内膜症が婦人科の病気の原因になるだけでなく、心血管病のリスクを上げることもわかってきています。生理痛から始まる子宮内膜症は、さまざまな病気の出発点になりえることを知ってほしいです」と大須賀さん。

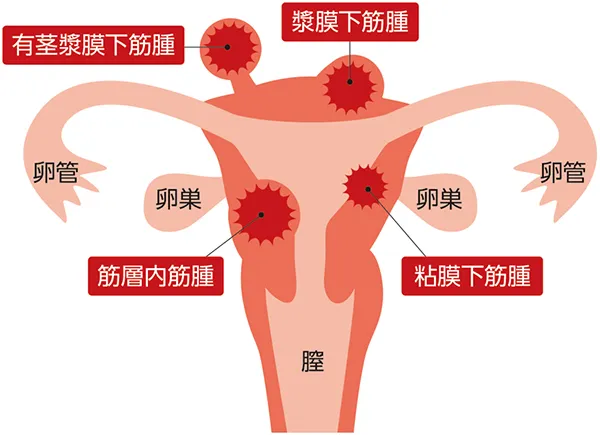

経血量が多く、昼にも夜用ナプキンを使わないと間に合わないような「過多月経」の背後にある可能性が高い病気の代表は、「子宮筋腫」。子宮筋腫は子宮の内側や筋肉の内部、外側に良性の瘤(こぶ)ができる病気で、瘤で子宮の表面積が広がることなどが原因で出血量が増えます。出血量が多いことで、痛みが出る人もいます。

過多月経の場合、経血が漏れないかを気にして、仕事の集中力が低下する、といった悩みを訴える人は多くいます。

また、出血量が多くなると貧血が心配です。「過多月経の人の多くに、フラフラする、めまいがする、疲れやすいなどの不定愁訴が見られ、これは貧血が原因と考えられます」(大須賀さん)。脳や体の隅々の臓器に酸素や栄養が届きにくくなる貧血は、そのまま仕事や生活の質や効率を落とすことに直結することも見逃せません。

痛みも、出血の多さも、精神的な不安定さも

軽減するホルモン療法が第1選択

こうした生理痛や過多月経の困った症状は、婦人科で治療できます。「痛みと出血量に対応する第1選択はホルモン療法です。その代表が女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンの2種類を配合したLEP剤(低用量エストロゲン・プロゲステロン剤)で、ほかにはプロゲステロンだけを使う治療法もあります」(大須賀さん)。すべて医療保険を使って治療できます。

LEP剤は、排卵を抑えることで子宮内膜が厚くならないようにして、出血量を減らし、出血に伴う痛みも減らす、という作用で生理痛や過多月経の症状を改善します。「LEP剤を使うと、その月の生理から痛みや出血量の症状改善を実感する人が多いです。出血が減りますから、貧血の対策にもなります。ただ、エストロゲン製剤にはわずかながら血栓症のリスクがあるので、LEP剤はその副作用をなるべく減らすために、女性ホルモンの量を超低用量にした設計になっています。

もう一つのプロゲステロンだけの薬は、血栓症の心配がありません。LEP剤を使うか、プロゲステロン製剤で治療するかは、それぞれの使い勝手の説明を受け、医師と相談して決めるといいでしょう」と大須賀さん。

生理に伴う不調には、生理の始まる前に不調になる「PMS(月経前症候群)」もあります。「PMSの症状は、乳房痛、便秘などの身体症状と、イライラやメンタルのアップダウンなどの精神症状の二つに大別され、PMSの症状はエストロゲンとプロゲステロンの量が変動することで生じるとされています。LEP剤を使うと体内のホルモン量が安定するため、結果的にPMSの症状も軽減されます」と大須賀さんは話します。

もちろん、ホルモン療法が向かない人には、漢方薬や向精神薬などほかの選択肢もあり、痛みには鎮痛剤も有効です。

ただし、鎮痛剤に関しては「飲むタイミングを間違えている人が多い」と大須賀さんは指摘します。

痛みは、痛み物質が体内に増えることで増強するため、痛みが出る前の早い段階で薬を飲んで、それ以上痛み物質を増やさないことが効かせるポイント。でも「多くの人が、“我慢できないほど痛くなってから”飲んでいる。毎月、困っている人は、“生理の出血があったらすぐ”くらいの早いタイミングで飲むのが痛みを上手に抑えるポイントです」と大須賀さん。

生理の困りごとを早い段階で治療することは、今を快適にするだけでなく、将来の不妊や病気の予防にもつながります。一生涯にかかる医療費を節減できるメリットも(関連記事:本人は体調が悪く、企業では生産性低下も。「年間5,000億円の労働損失」招く“生理の不調”の放置は損!)。毎月毎月、つらいと言いながらこの先ずっと暮らすより、治療して症状を早く軽快させ、「今まで諦めていた仕事にも挑戦できる自分」になれたらすばらしいと思いませんか。そのためにも一度、婦人科に相談を。

東京大学医学部卒。産婦人科医としての長年の経験をもとに女性のための包括的な健康支援の重要性を広く社会に訴えている。研究活動、教育活動にも力を入れており、多数の研究成果と優秀な産婦人科医の育成を通して日本の産婦人科医療の向上に努めている。多くの学会の役員、中央官庁委員としても女性の健康問題に取り組んでいる。2013年より現職。

(※内容は2023年9月取材時点のものです)