女性の健康課題の経済損失は「年間3.4兆円」

解消で人材定着・生産性向上・投資などに期待

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

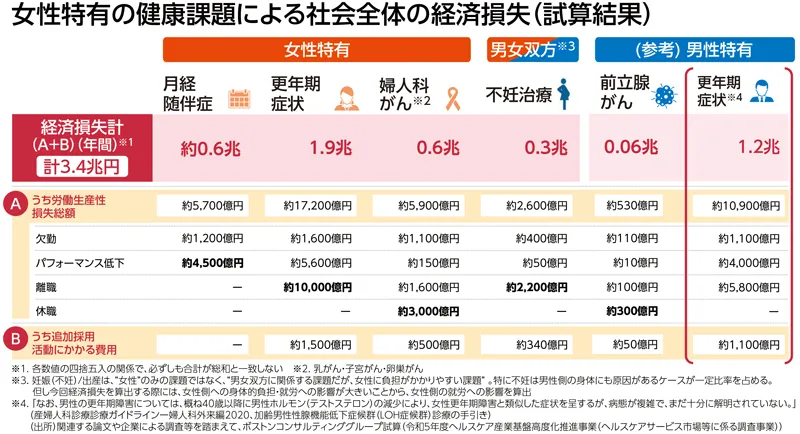

経済産業省は2024年2月に「女性特有の健康課題による社会全体の経済損失」の試算結果を公表しました。数字は総額で年間3.4兆円。逆に、日本のあらゆる企業がその支援に取り組むと、ポジティブインパクトは最大で年間約1.1兆円との試算も合わせて報じられました。試算を公表した背景や狙い、根拠などについて、経済産業省 ヘルスケア産業課 課長補佐の山崎牧子さんに聞きました。

有症状・無行動層の女性を減らすことの意味

経営者にも効果を知り、経営ゴト化してほしい

生理や更年期などに伴う不調を抱える女性たちに対して、企業が何も策を打たないと、社会全体で年間3.4兆円もの経済損失が見込まれる――。経済産業省が2024年2月に発表した数字の大きさに驚いた人は少なくないのでは?

数字を試算して公表した背景を、同省 ヘルスケア産業課 課長補佐の山崎牧子さんは次のように説明します。

「人口減少、中でも生産年齢人口の減少が憂慮される中、なるべく国の医療保険制度に頼らず、人々が元気でいきいき暮らせるような民間の取り組みを推進する必要があります。健康産業を応援する施策の一丁目一番地にあたるのが『健康経営の推進』です。

企業が、従業員の健康づくりを『コスト』ではなく『投資』として捉え、人的資本投資の一環であると認識して取り組むことで、従業員一人一人の活力が増し、生かされます。同時に企業にとっては、新しい企業価値を創造するための取り組みとも位置付けられます。

従業員の健康増進に取り組む企業を認定する健康経営の推進も、10年目を迎えました。この間、女性従業員の割合は年々増え、現在は約44%(※1)ですが、企業の健康施策はメタボ検診など、対象者が男性に多いものに偏っているとの指摘もあります。

女性特有の健康課題は業務効率や就業継続にも大きな影響を与えており、経営者が十分に理解し、職場環境などを適切に整備することで改善が期待される重点的テーマです。もっと性差に配慮した健康経営に取り組んでもらうためには、女性の健康問題を経営者に自分事にしてもらう必要がありました。損失の数字を見せることで、経営者層に取組の意義を理解してもらい、企業内で取り組もうと話しやすくなればいいとの思いがありました」(山崎さん)。

- ※1「令和4年版働く女性の実情」 厚生労働省

では、3.4兆円にはどのような項目が反映されているのでしょう。対象としたのは、①月経随伴症状(生理痛やPMS、過多月経など)、②更年期症状、③婦人科がん、④不妊治療の4項目です。「不妊治療は女性だけでなく男女双方に関わる問題ですが、女性の負担が大きいので就業への影響は大きいと判断しました。女性特有の健康課題はこれ以外もありますが、まずは規模が大きく、経済損失が短期で発生するため職場の対応で改善が見込める四つを対象にしました」(山崎さん)。

算出方法は、何らかの症状があるにも関わらず対策を取っていない層の人数に、欠勤やパフォーマンス低下割合、離職率等の要素と平均賃金を掛け合わせています。ちなみに、男性更年期については医学的に病態の定義が明確でないため、参考値ですが、経済損失額は1.2兆円と試算されました。男性と比べ女性の更年期症状で悩む人が多い割に経済損失が1.9兆円と差が小さいのは、平均賃金の違いが影響していると考えられます」(山崎さん)。

「理解の促進」「働き方の調整」は

企業の負担が少なくてもできる施策

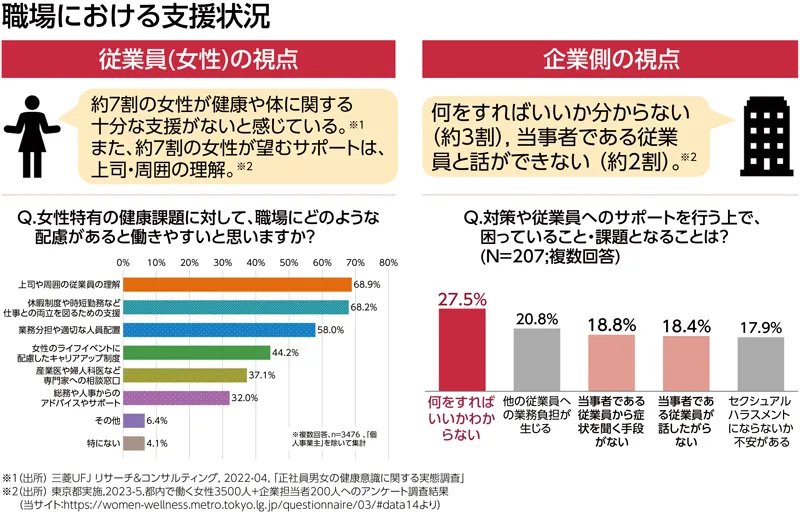

女性特有の健康課題に取り組むことを考えるとき、企業側と従業員側の視点に大きなミスマッチが生じていると山崎さんは指摘します。従業員側は、約7割が十分な支援がないと感じ、上司や周囲の理解を望んでいますが、企業側の3割が何をしたらいいのかわからないと回答しています。

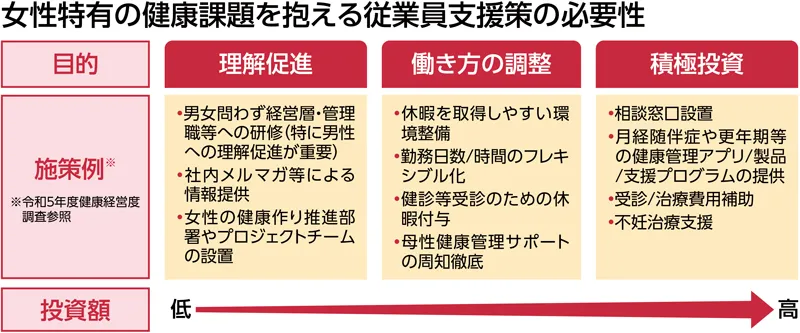

では、企業は本来、何をするといいのでしょうか。山崎さんは大きく三つに分けて解説しています。一つ目は、研修などの実施による「理解の促進」、二つ目は、在宅勤務や時間単位の休暇取得などをしやすくする、受診のための休暇付与など「働き方の調整」、三つ目は、相談窓口の設置や受診補助などの「積極投資」です。

「環境が整えば長く働き続けたいと思う女性も多いでしょう。たとえば生理の2日目は満員電車で出勤するのがつらくて休んでいた人が、2日目だけ在宅ワークを選べるなら休まなくてもいい。女性がテレワークをしやすいように、人事や総務が管理職の理解促進を図っていれば、現場の働きやすさは向上します。また、窓口設置や治療支援などの積極投資を行うなら、ぜひPDCAを回して効果や意義を経営としてモニタリングし続けてほしい。そうすれば効果実感が高まり、より質の高い健康経営が実践可能になるはずです」(山崎さん)。

日本全体で取り組めば

ポジティブインパクトは「1.1兆円」

仮に日本全体でこうした女性特有の健康課題に取り組んだ場合、その経済効果は1.1兆円以上と試算されています。健康優良法人だけに限った場合は、年間0.2兆円の改善が見込めるとのこと。見過ごせない数字です。

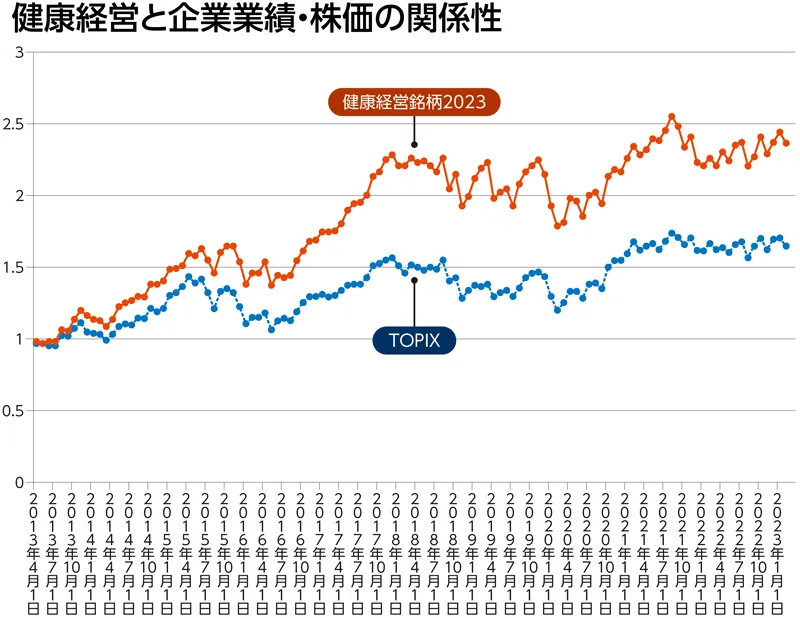

実際、従業員の健康を会社が推進する健康経営の効果は数字にも表れ始めています。「女性の健康」に限定した効果データではありませんが、「推進企業とそれ以外の企業を比較すると、人材の定着や生産性の向上において、統計的に有意な結果が確認されました。人材確保、企業イメージの向上などで、健康経営に取り組んだ企業は効果実感が高いとの調査結果もあります。健康経営銘柄の株価とTOPIX(東証株価指数)平均との差も明らかです。

「健康経営は会社の活力になり、企業価値の向上につながります。活用すると目減りする通常の投資資源とは違って、人は環境を整え、元気になるように支援すれば、自ら伸び代を広げて能動的に価値を高められる唯一の資源であると、人的資本経営についての第一人者である一橋大学の伊藤邦雄教授も話されています。企業自体のためにも、従業員個人の健康増進のためにも、女性の健康課題への支援に多くの企業に取り組んでもらいたいです」と山崎さんは呼びかけます。

2003年 経済産業省 入省、経済産業政策局 産業組織課 配属。2006年 商務情報政策局 メディアコンテンツ課、2008年 経済産業政策局 産業再生課、2013年 商務情報政策局 ヘルスケア産業課、2016年 商務・サービスグループ 博覧会推進室等を経て、2022年6月より現職。

(※内容は2024年4月取材時点のものです)