更年期に入ったかどうかを自分で知るサインはある? 更年期離職を防ぐためにも早めの婦人科受診を!

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

のぼせや発汗などのホットフラッシュや肩こり、頭痛、不眠といったさまざまな症状が起こることが知られる更年期。加齢とともに誰にでも訪れる女性の体の変化の1つですが、「いつから更年期になるのか」「更年期になったらどうなるのか」と不安に感じる人も多くいます。日本人の平均閉経年齢は50歳前後といわれますが、実際には個人差もあります。更年期をネガティブに捉えることなく、うまく対処して乗り越えるにはどうすればいいのでしょう。ふくしま子ども・女性医療支援センターの特任教授、小川真里子さんに聞きました。

「更年期の始まり」のサインは生理周期の乱れ

最初は周期が短くなり、周期が不規則になるなどの状況を経て閉経

「自分はいつから更年期になるのか」と不安に思う人は少なくありません。つらい症状を感じていたとしても、「これは更年期だから起きているの?」と判断に悩む人もいます。そもそも更年期とは、閉経を迎えるまでの前後5年の期間のことを指します。「日本人の閉経年齢の平均は約50. 5歳といわれますが、実際には個人差もあります。40代半ばで閉経する人もいれば、55、56歳まで生理があるという人もいます」(小川さん)

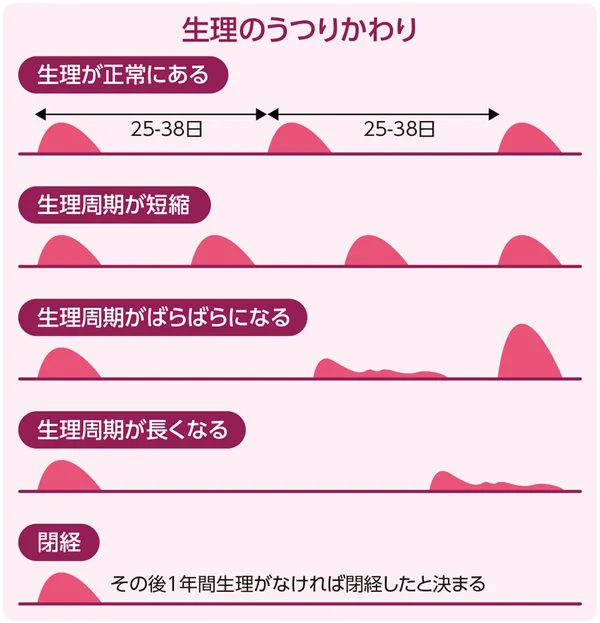

では、どうやって更年期かどうかを判断すればいいのでしょうか。「一番分かりやすい最初のサインは生理周期の変化です」と小川さん。閉経までの経過で初期に多くみられるのが、生理周期が短くなるパターン。もともと28日程度だった周期が24、25日程度と短めの周期になり、その後、生理周期そのものが乱れていくという下図のようなパターンです。

「加齢に伴って卵巣機能が低下すると、卵胞から分泌されるエストロゲン(女性ホルモン)の量が減少していきます。そうなると、脳から卵巣にエストロゲンの分泌を促すように指示するFSH(卵胞刺激ホルモン)が大量に分泌され、卵巣が過剰に刺激されて排卵が早く起きるようになります。このため、初期段階では生理周期が短くなるのです」(小川さん)

(図:小川さんの取材を基にイメージ化)

その後、エストロゲンの分泌量が減るにしたがって、だんだん生理周期自体が不規則になっていきます。周期が乱れ、間隔がすごく開いたり、不規則な出血が続いたり。これらを繰り返して、だんだん生理の周期が長くなっていきます。「生理周期が長くなり、生理が数カ月や半年に1度程度になり、最後の生理から1年間出血がなければ、閉経と判断されます。ですから、いつ閉経したのかは、後にならないとわからないのです。

また、更年期の始まりは基本的には生理の周期がバラバラになりはじめたあたりだと考えられます。周期の乱れが生じてから閉経するまでの期間に、さまざまな更年期症状を感じる人が多いようです」(小川さん)。

更年期症状はエストロゲン分泌の乱高下によって一時的に起きる症状ですが、このうち、生活に支障が出るほどのつらい症状を「更年期障害」と呼びます。卵巣からのエストロゲンの分泌が止まっても、その後、更年期障害が落ち着くまでにはしばらくかかります。ただ、いずれ症状は出なくなります。

同じ日でも測定時間で大きく変わるホルモン値

女性ホルモン値だけでは医師でも診断不可能

自分の感じている症状が「更年期のせいかもしれない」と思って婦人科を受診した際、女性ホルモンの数値を測ることがあります。「女性ホルモンの数値だけで更年期の診断ができると思っている人が多いのですが、これは誤解です。そして残念なことに、この誤解は婦人科領域の医療に詳しくない医師にも意外に多くあります。女性ホルモンの数値は、もともと生理周期によって変化しているもので、一カ月の中でも変化しています。それが、生理周期が乱れる更年期になると女性ホルモンの分泌量はさらに大きく乱れます。更年期であっても、測定する日によっては女性ホルモンが十分に分泌されていたり、減少していたり。女性ホルモンの測定結果は1つの指標にはなりますが、1、2度測っただけで更年期である、または更年期ではないと診断することは難しいということを、まず知っておいてください」と小川さん。女性ホルモンの数値を測っても、その結果に一喜一憂しないことが大事なのです。

では、医師はどのように「更年期である」と診断するのでしょうか。「婦人科では、まずは症状の訴えを聞いて、生理周期を確認し、女性ホルモンのエストロゲンや脳下垂体から出るFSH(卵胞刺激ホルモン)などの数値なども参考にしながら、訴えている症状がほかの病気のせいではないと鑑別診断がついた段階で、総合的に更年期による症状と診断します」(小川さん)。

休職・離職してから初めて受診する人も。

周囲が婦人科受診の背中を押すことも大事

更年期症状には、顔のほてりやのぼせ、発汗といったホットフラッシュや、頭痛、動悸、肩こり、不眠、物忘れ、疲れやすさ、指関節の痛みなど身体的なものと、気分の落ち込みやうつ症状などの精神的なものがあり、仕事に支障をきたすほど悪化してしまう人も。更年期症状に悩む人が職場にいた場合、周りはどのように対処すればいいのでしょうか。

「大切なのは、更年期症状で婦人科を受診することへのハードルを下げることです」と小川さんは指摘します。「症状が続いても我慢をして、悩みに悩んだ末に受診する方が本当に多くいます。中には症状がつらくて仕事ができなくなり、休職したり会社を辞めたりしてから、初めて診察を受ける人もいます。そうなる前に、早めの受診が大事だと感じています」

受診のハードルを下げるには、本人の意識変化も必要ですが、通院しやすい職場の環境づくりが大切です。更年期症状などに苦しんでいる様子の人には、婦人科の受診を促すような声かけも有効だといいます。「更年期にネガティブなイメージを持つ人もいますから、声をかけること自体がハラスメントと捉えられかねないと心配な場合は、深く踏み込まず『体調が悪そうだね』と、まず産業医や産業保健師への相談を勧めるといいでしょう。本人が早めの段階で医療の力を借りることができれば、回復も早くなります。職場で、本人が婦人科を受診しやすくなるような空気を作ってあげることができれば、更年期離職を防ぐことにもつながります」(小川さん)

年4回程度の通院が可能な環境づくりを。

治療すれば普通に働ける人は多い

更年期症状で婦人科を受診した場合、漢方薬の処方やHRT(ホルモン補充療法)などの治療方法があります。「HRTを使った更年期治療は、1度の受診で治療が終わるわけではありません。HRTは、エストロゲンや黄体ホルモンといった体の中で減少しているホルモンを補うことで、女性ホルモンの急激な減少をなだらかにして、症状を落ち着かせる効果があります。薬の処方は通常、最初は1カ月分、症状が安定してからは3カ月分を処方できます。ですから年に最低4回の通院を続けられるような環境が必要なのです」(小川さん)。フレックスタイム制度の導入や、時間休、半休の取得など、通院しながら働ける環境を整えておくことが大切です。

「通院して治療すれば、症状が出る前のように普通に働ける人は多くおられます。仕事と治療を両立できるような後押しのあり方を会社でも考えてほしいです。経験を積んだ年齢の人が、更年期の症状を理由に離職をするなんてもったいない。そんな女性を今後増やさないためにも、更年期でどんな症状が起きるのか、どんな思いを抱いているのか、周囲の理解が進むことが大切です」

福島県立医科大学医学部卒業。慶應義塾大学産婦人科を経て、2007年に東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教、11年同講師、16年同准教授。24年4月より現職。日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医、心身医学会心身医療専門医などの資格を持ち、PMSや更年期などの診療にあたる。

(※内容は2024年5月取材時点のものです)