初めての婦人科受診。「内診」は必須ではないので心配しないで!

思春期から妊娠期、更年期、老年期まで、初潮が始まった後の女性特有の病気や不調の相談先は婦人科です。ところが、生理や更年期の不調で悩んでいても、「内診台に乗るのが恥ずかしい」など、婦人科の受診をためらう女性は少なくありません。つらい症状があるなら、早く適切な対処をして仕事や生活への悪影響を最小限に抑えたいものです。

そこで、少しでも安心して受診に踏み切っていただくために、婦人科の受診タイミング、診察や検査の流れ、「内診」は必ず受けなくてはならないのかなど、多くの人が抱える疑問や受診時に知っておきたい基礎知識などを、女性のヘルスケアの専門家、よしかた産婦人科院長の善方裕美さんに聞きました。

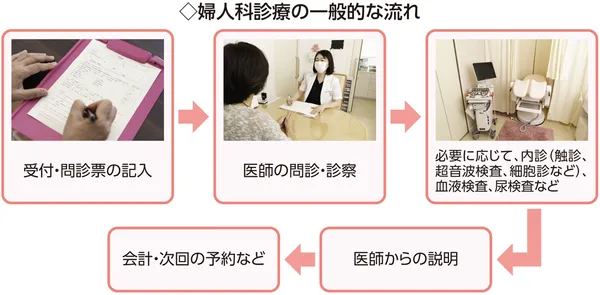

「婦人科の初診もほかの診療科と同様に、受付で問診票を記入して提出し、診察は医師の問診から始まります。その結果、必要があると判断したときに、内診、尿検査、血液検査などを実施します。内診が嫌だから受診したくないという声をよく聞きますが、内診をしないで診察を受けることは可能です。以前は、問診をせずにいきなり内診をする婦人科医がいたかもしれませんが、今はそんなことはありませんので、安心して受診してほしいです」と善方さんは話します。

最終生理日や期間、質問事項のメモを持参すると診察がスムーズに

婦人科の受診には予約が必要な場合もあるので、医療機関のホームページで事前に確認するといいでしょう。問診票の内容は医療機関によって異なりますが、受診の目的(症状)・相談内容、初潮の年齢、生理痛の有無、生理周期、経血量に関する困りごと、最終生理日、妊娠・出産歴、性交経験の有無、これまでにかかった病気や性感染症の既往歴、手術歴、治療中の病気、薬や食物アレルギーの有無などを確認します。

性交経験の有無を聞くのは、妊娠や性感染症の可能性があるか、診断材料になる情報を得るためです。

初診時には、初潮の年齢や最終生理日、生理の期間などを事前にメモにまとめておいて持参するとスムーズに記入できます。ホームページから問診票をダウンロードして事前に記入したものを、初診時に持参できるようにしている医療機関もあります。

診察室では問診票の内容を基に、症状の強さやいつから始まったか確認するなど、医師と患者がコミュニケーションを取りながら診察が進みます。「このとき、困っている症状とそれがいつから始まったのか、診察のときに医師に質問したいことを紙に書いて手渡せば、伝え忘れを防げます」と善方さん。

内診に不安や抵抗感がある場合は婦人科医に伝えてみよう

医師とのやりとりの後、必要に応じて内診、血液検査、尿検査などの検査を行います。内診は、腟(ちつ)の中に指や腟鏡、経腟超音波などの器具を挿入し、子宮や卵巣、腟の状態を調べる検査です。内診台は、リクライニング式の椅子に両足をのせる支えがついた診察台で、下着を外した状態で座ります。椅子の背もたれが下がり、開脚した状態で、医師が触診したり腟鏡や超音波などを使ったりして腟や子宮の状態を診察します。

ほとんどの婦人科では、内診台のある部屋は個室で、下半身にバスタオルをかけるなど、患者が羞恥心をできるだけ持たないで済むように配慮しています。

「そもそも婦人科の診察で、内診が必ず必要なわけではありません。不安感や抵抗感がある人は、そのことを医師に伝えていいのです」と善方さん。例えば、性交経験のない患者が生理痛を訴えて受診したときには、内診をしないことが多いそうです。

もちろん、内診が必要な場合はあります。それは、子宮内膜症や卵巣のう腫、子宮筋腫などの病気が疑われるときです。その場合、腟から超音波の器具を入れて患部の様子を観察する内診が、最も正確に病気の情報を得る望ましい方法です。しかし、「患者さんに抵抗がある場合は、内診はせず、腹部の上から超音波を当てたり、肛門から超音波を挿入して観察するような別の方法で、情報を集めることができます。そのような配慮をする婦人科医は多いと思います」(善方さん)。

なお、内診をするときには、医師と患者の間がカーテンで仕切られているのが一般的です。これだと、自分が見えないところで何が起こっているか分からず、不安になる人もいるかもしれません。「着替え中はもちろんカーテンで仕切られていますが、内診台に上がった後、私は、できるだけカーテンをしないで、モニター画面を患者さんにも見てもらい、どのような状態かを説明しながら内診をするようにしています。カーテンが嫌な人は、『カーテンを開けてほしい』と医師に伝えてみてくださいね」と善方さん。

また、「内診が必須ではないとはいえ、腟や肛門から超音波を入れる検査が必要になる可能性はあるので、裾が広がりやすいスカートやワンピースで受診するのがお勧めです。下着を取って内診台に座ればいいだけなので楽ですし、抵抗感も減らせると思います」と善方さんはアドバイスします。

生涯の健康維持のためにも女性は婦人科医をかかりつけ医に

どのタイミングで婦人科を受診したらいいのか迷う人も多いようです。

「生理中だと、おりものの検査は不正確になることがありますが、がん検診、子宮や卵巣の状態を診察することは可能です。生理中かどうかは気にせずにいらしてくださいね。」と善方さん。

生理不順、おりものの異常、不正出血、排尿・排便・性交時の痛み、腟周囲のかゆみ、腹部の腫れなどの症状は、婦人科の領域です。症状が気になったら早く受診してください。

なお、20歳以上の女性は2年に1回、子宮頸(けい)がん検診を受けることを国は推奨しています。がん検診は症状がなくても受けてください。早期発見・早期治療が命を守るための最善の方法です。

こんなときには婦人科へ

- 生理:初潮が来ない、生理が止まった、周期がバラバラ、生理痛がある、生理がすぐ終わる

- おりもの:おりものが増えた、においが気になる、色がついている

- 不正出血:生理以外の時期に出血がある、性交時に出血する、排尿・排便時に出血に気づいた

- 痛み:生理のとき以外にも下腹部に痛みがある、排尿時や排便時に痛みがある、性交時に痛みがある、腰が痛い、いつも下腹部がジクジクと痛い、急におなかが痛くなった

- 腫れもの:おなかが張る、尿や便が出にくい、排尿の回数が増えた、太ったと感じる

- 外陰部:何かできている、かゆい、痛い

- その他:尿がもれる、体重が急に減った、妊娠していないのに乳汁が出てくる

(「HUMAN+女と男のディクショナリー」(日本産科婦人科学会編著)を参考に作成)

婦人科の診察は、妊娠・出産と避妊目的のピルの処方、子宮がん検診やブライダルチェックなどの健康診断以外は基本的に保険診療です。初診時の自己負担額は、初診料がかかるため、検査料などを合わせると3割負担の人で5000円前後のことが多いそう。子宮頸がん検診は5000~1万円程度ですが、住んでいる自治体の指定医療機関であれば自己負担はほとんどかからずに受けられる場合も。医療機関に確認するといいでしょう。

「当院では、中高生のときから生理痛の治療に来てくれていた患者さんが成長して当院でお子さんをご出産され、しばらくして更年期の不調を訴えて受診されるなど、長いお付き合いになっているケースが少なくありません。女性は10代から50代まで、心身共に女性ホルモンのエストロゲンの変動の影響を受けます。それをうまくコントロールして健康を維持するためにもぜひ、かかりつけの婦人科医を持ち、私たちを頼っていただけたらと思います」と善方さんは呼びかけます。

横浜市立大学産婦人科客員准教授

高知医科大学卒業。横浜市立大学産婦人科勤務、医療法人よしかた産婦人科副院長などを経て、2020年より現職。横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科ヘルスケア外来を担当。専門は骨粗しょう症、更年期医療。横浜市立大学産婦人科客員准教授として若手医師の育成に従事する一方、年間約700人の赤ちゃんが生まれる、よしかた産婦人科の院長を務め、産後ケアの充実にも取り組む。3人の娘と大好きな音楽ライブに参戦することが一番の楽しみ。

(※内容は2024年7月取材時点のものです)