更年期症状と間違われやすい甲状腺の病気 不定愁訴やメンタル不調も甲状腺を疑ってみる

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

健康経営の施策の一つとして、甲状腺機能検査を導入する企業が出てきています。働く女性が、甲状腺機能を調べた方がよいのはなぜなのでしょうか。女性の罹患者が圧倒的に多いのに認知度が低い甲状腺の病気と検査の重要性について、日本甲状腺学会監事で国立成育医療研究センター女性総合診療センター女性内科診療部長の荒田尚子さんに聞きました。

「甲状腺は、喉ぼとけの下にある蝶のような形の臓器で、全身の新陳代謝の促進に関わり、脈拍数や体温、自律神経の働きを調節する甲状腺ホルモンを分泌しています。甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、月経不順、疲れやすさ、全身のむくみ、気分の落ち込み、便秘、冷え性などの症状が出ます。逆に分泌が過剰になった場合には、のぼせやほてり、大量の発汗、体重減少、イライラ、動悸、下痢、月経不順などが出ます。

健康経営の一環として甲状腺機能検査を導入する企業が出てきているのは、甲状腺の病気は働く世代の女性に圧倒的に多く、慢性的な不調や仕事の効率低下、不妊などとも関係があるのに、不調の原因が甲状腺であることに気づいていない人が少なくないからだと思います」と荒田さん。なお、甲状腺の異常を診る専門の診療科は、内分泌・代謝内科や甲状腺内科です。女性専用外来、内科や外科、糖尿病内科などに甲状腺の専門医がいる医療機関もあります。

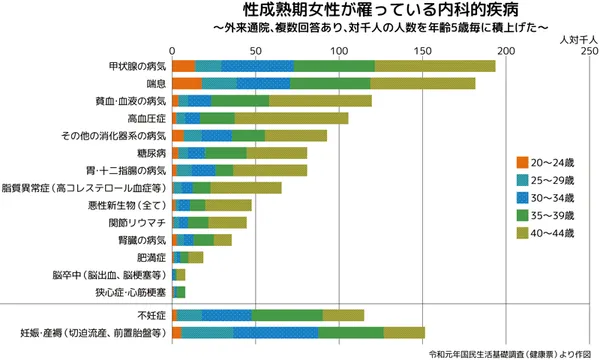

20~40代女性の内科的な病気で

最も治療患者が多い甲状腺異常

厚生労働省国民生活基礎調査(2022年)によると、甲状腺の病気で治療している女性は148万人で、うつなど心の病気で治療している人と同程度に多いことが分かります。推計患者数は男性(34万人)の4.4倍で、特に20~50代の女性に多いのが特徴です。

「国民生活基礎調査の結果を基に20~40代の女性が患っている内科的な病気の患者数をまとめたところ、最も多かったのが甲状腺の病気でした。気づいていない人もいるので、患者数はさらに多いとみられます」(荒田さん)

「見つけて、治療」すれば症状は出なくなる

20代以上の女性は一度、検査をお勧め

異常があるのにきちんと診断されていない潜在患者も多く、実際の患者数はさらに多いとみられています。

「甲状腺の病気は、心身にさまざまな不調をもたらし、仕事の効率も低下しますが、治療すれば症状がよくなる病気です。一般的な健康診断の項目には入っていませんが、職場の健康診断に甲状腺機能検査が入っていたらぜひ、受けてほしいです。職場の健診に入っていない場合も、20歳以上の女性なら一度は甲状腺検査を受けることをお勧めします。また、女性の場合、だるい、気持ちが落ち込むなどの不調が続き、メンタルヘルスを疑うような症状の場合でも、是非、甲状腺に異常がないかも調べてもらうとよいでしょう」と荒田さんは話します。

甲状腺に異常があるかどうかは、T4(サイロキシン)と呼ばれる甲状腺ホルモンの濃度と、TSH(甲状腺刺激ホルモン)の数値を調べる血液検査で分かります。さらに血液検査で、甲状腺を破壊してしまう自己抗体の量を測ったり、超音波検査で甲状腺の大きさや形を調べたりすることもあります。保険診療の場合、T4とTSHの採血検査を受ける場合の自己負担額は3000円程度です。甲状腺自己抗体などホルモン以外の項目も検査すると費用は異なります。

だるい、むくみ、冷え性などは甲状腺機能の低下が原因の可能性も

特に女性に多い甲状腺の病気が橋本病とバセドウ病です。橋本病は、1912年にこの病気について世界で初めて論文報告した日本人外科医で病理学者の橋本策(はかる)博士、バセドウ病は1840年にこの病気について発表したドイツ人のカール・フォン・バセドウ医師にちなんで病名がつけられました。

「橋本病は、免疫の異常によって慢性的に甲状腺の炎症が起こる自己免疫疾患で、慢性甲状腺炎とも呼ばれます。20歳以上の女性の約10人に1人、男性の約40人に1人にみられ、圧倒的に女性に多いのが特徴です。原因は不明ですが、リンパ球が甲状腺を破壊し、甲状腺ホルモンの分泌が低下しやすくなります。多くの場合、甲状腺自己抗体と呼ばれる異常なたんぱくが検出されます。」と荒田さん。

甲状腺機能が低下すると、甲状腺の腫れ、落ち込みやすい、物忘れがひどい、低体温、月経不順などのほか、次のような症状が出やすくなります。更年期症状、うつ病、認知症などと間違われやすいので注意が必要です。

甲状腺機能が低下すると起こりやすい症状

- 疲労感

- 月経異常

- 無気力

- 体重増加

- むくみ

- 体毛の脱毛

- 皮膚乾燥

- 物忘れ

- 寒がり(低体温)

- 便秘

(出典:日本内分泌学会ホームページを参考に一部改訂)

「橋本病の場合、甲状腺ホルモン濃度が低下し、TSH(甲状腺刺激ホルモン)が上昇する甲状腺機能低下症になったら治療を開始します。ただ、妊娠を希望する女性の場合は、甲状腺ホルモン濃度は正常でも、TSHの値が高くなると、流産、早産、妊娠高血圧症候群などのリスクが高くなります。そのため、妊娠を希望していてTSHが基準値を超えている場合には、甲状腺ホルモンが正常であっても治療が勧められます」と荒田さん。

甲状腺機能が過剰に高まり、生理や妊娠、心臓にも影響

もう1つのバセドウ病は、20代~30代の若い女性に多く、女性の患者は男性の3~5倍いるとみられています。甲状腺ホルモンの分泌が過剰になって甲状腺機能が過度に高まってしまう病気です。

全身の新陳代謝が活発になり過ぎるために、心臓や自律神経に影響が生じ、脈拍が速くなって動悸がする、イライラする、体温が上がる、異常に汗をかく、いくら食べても体重が減少する、手が震える、下痢、月経不順などの症状が出やすくなります。こうした症状から心臓や神経の病気、下痢を繰り返す過敏性腸症候群などと間違われることもあります。

甲状腺機能が過剰に高まると起こりやすい症状

- イライラ

- 下痢

- 動悸

- 手の震え

- 疲れやすい

- 息切れ

- 月経異常

- 落ち着きがなくなる

- 食欲が過剰に高まる

- 汗が多く出る

- 暑がりになる

(出典:日本内分泌学会ホームページを参考に改訂)

「バセドウ病は橋本病と同じように、免疫の異常で起こる自己免疫疾患です。何らかの原因で異常なたんぱくである自己抗体がつくられ、甲状腺を刺激し続けることで、こちらは、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるのです」(荒田さん)

発症の原因はバセドウ病も分かっていませんが、何らかのウイルス感染や強いストレスや出産などをきっかけに発症・悪化しやすい傾向があります。遺伝的な要素も強く、親、きょうだい、祖父母がバセドウ病の人は、身内にこの病気の患者がいない人に比べて、20~40倍なりやすいとされます。

バセドウ病を長期間放置したり、治療を勝手に中断したりすると怖いのは、心房細動という不整脈を起こして脳梗塞になったり、骨が弱くなって骨折しやすくなったりするからです。若い女性の場合は、月経不順になって不妊の原因にもなることもあります。バセドウ病に気づかずに妊娠すると、過剰な甲状腺ホルモンのために早産や妊娠高血圧症候群になったり、甲状腺を刺激する自己抗体のためにお母さんだけではなく赤ちゃんの甲状腺を刺激し、「胎児バセドウ病」が起こることもあります。

「まれですが、胎児の脈が異常に速く動きが激しいということで、胎児バセドウ病と共にお母さんのバセドウ病が発覚するケースもあります。バセドウ病は、適切な治療をすれば、妊娠・出産も含めて、甲状腺に異常のない人と同じ生活が送れるようになる良性疾患ですから、早く気づいて治療することが大切です。いわゆる更年期症状やうつのような状態が続いている女性は、受診先の医師に、甲状腺に異常がないかをチェックしてもらうことを忘れないでいただきたいのです」と荒田さんは強調します。

荒田さんがこのようなことを強調するのは、甲状腺の病気なのに、医師が甲状腺の病気を疑わなかったために更年期症状やうつ病と診断されてしまい、適切な治療を受けられるまでに症状が悪化してしまったという不幸な患者さんのケースが、残念ながらあるからなのです。

広島大学医学部卒。慶應義塾大学医学部助手(内科学・腎臓内分泌代謝科)、横浜市立市民病院内科(糖尿病内科)医長、米国マウントサイナイ医科大学内分泌糖尿病骨疾患科リサーチレジデント、国立成育医療研究センター総合診療部、周産期・母性診療センターなどを経て、2024年より現職。2015年、国立成育医療研究センター内に日本初のプレコンセプションケアセンターを開設。日本甲状腺学会監事。専門は内分泌・代謝学(特に、妊娠に関連した糖尿病、甲状腺疾患)、母性内科学。

(※内容は2024年11月取材時点のものです)