更年期との上手な付き合い方

不要な離職や生産性の低下を減らすために

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

更年期は、ホルモンバランスの変化によって何らかの不調を感じる人が多く、仕事への影響も軽視できません。経済産業省によると、いわゆる「更年期離職」など、働く女性の更年期による経済損失は1兆9000億円と推計されています(関連記事:女性の健康課題の経済損失は「年間3.4兆円」解消で人材定着・生産性向上・投資などに期待)。女性自身が更年期の体調変化にどう向き合えばいいのか、企業や職場ではどのような対応ができるのかを女性の健康とキャリアに詳しい昭和大学医学部准教授の有馬牧子さんに聞きました。

約8割が何らかの症状を感じているが、

生活に支障が出る「更年期障害」は約3割

更年期症状による経済損失などが認識されるにつれ、世間では以前より更年期についてオープンに語られるようになってきました。その一方で「いまだに更年期は誤解されていることが多い」と有馬さんは指摘します。「まず更年期は疾患(病気)ではなく、更年期と閉経、更年期症状、更年期障害の四つの言葉には明確な違いがあります。それを混同している人が多いです」(有馬さん)。

更年期とは誰もが迎える閉経の前後5年間を併せたおよそ10年間の“時期”を指し、閉経とは月経が完全に止まり、最終月経から1年が経った状態です。そして更年期の時期に現れるさまざまな症状を“更年期症状”、その中でも日常生活に支障をきたすほど症状が重い状態を“更年期障害”と呼びます。

「更年期に何らかの症状が出る女性は全体の7~8割ですが、そのうち日常生活に支障が出て更年期障害とされるのは3割くらいです」と有馬さん。更年期を迎えていても、症状が出る時期や、症状の程度には個人差が大きいのです。

「更年期症状には生活環境や家族の問題、仕事の責任、職場の環境など、自分の体調以外の要素も影響しますし、本人の気質や考え方によっても出る症状が違ってきます。だから同じ世代の女性同士でも分かり合えない場合もあります」(有馬さん)。

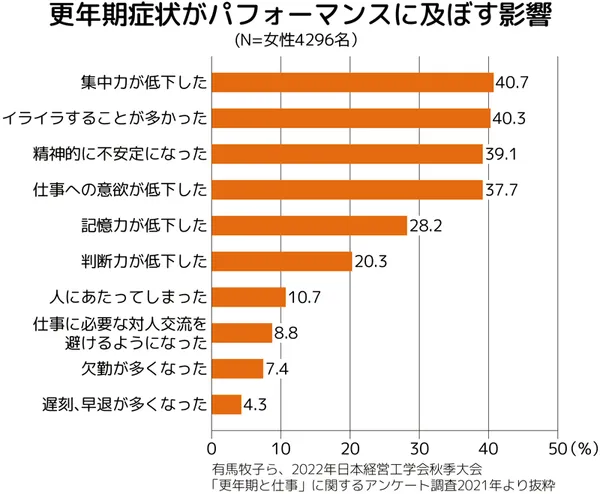

更年期が仕事のパフォーマンスに及ぼす影響

手のこわばり、トイレが近いなども

更年期症状の中で、仕事に及ぼす影響が大きいのはどんなものでしょう。以前、NHKと共同で行った調査※によると、多いのは「汗をかきやすい」「ホットフラッシュ」「肩こり」「腰痛」「手足のしびれ」「疲れやすい」などでした。症状は一つだけではなく、それぞれ人によって異なる組み合わせで起こることが多いです。

メンタルの症状も仕事のパフォーマンスに影響が大きいことが分かりました。上記の調査では、集中力の低下やイライラ、精神的な不安定さなどが上位に挙がりました。「一般的な疾患とは違い、外からは分かりにくい変化であることも、本人のつらさの原因になっています。こうしたメンタルの症状により、仕事への意欲が低下して離職につながることもあるのです」と有馬さん。他にもトイレが近い、手がこわばるといったマイナーだけれど日常的な症状も、仕事のパフォーマンスに影響を与えやすいといいます。

- ※「更年期と仕事」に関するアンケート調査2021年、NHK等

業務を見える化し、周囲に不調を伝える

会社は相談窓口や話しやすい風土づくりを

こうした症状を感じたとき、当事者は職場でどのように対処すればいいのでしょうか。「弱みを見せたくないと思う方もいるとは思いますが、仕事で関わりのある人に不調を伝えておくことは大切です。『管理職だから』『評価を下げたくない』と我慢しないで。更年期だと言わなくても、『最近、体調が悪い日が続いているからサポートをお願いするかもしれません』と伝えておくこともいいでしょう」と有馬さん。

1人で不調を抱えこむことで無理をして症状が悪化したり、周りに迷惑をかけたくないという責任感から離職したりというケースもあります。「そうなる前に、肩の荷を少し軽くして、サポートをお願いしたほうが周囲も受け止めやすくなります。言っても分からないだろうと諦めないでほしいのです。特に男性が上司の場合は、言わないと分からないことが多いです」(有馬さん)。

サポートをお願いするためには、自分の仕事をできるだけ「見える化」しておき、頼みたい内容を明確にしておくとスムーズでしょう。1人が更年期の不調をオープンにすることで、社内で同じ悩みの人たちとのネットワークができたという企業の事例もあります。

「自分が会社と上手にコミュニケーションを取って更年期を乗り越えることが、後輩にとっても良い環境をつくることにつながると思います。例えば、何人かの声を集めて『休憩スペースがほしい』といった具体的な提案をすることも、職場改善につながります。英国の事例ですが、ホットフラッシュの症状を抱える女性従業員が制服をもっと通気性のいいものに変えてほしいと要望を伝え、改善されたケースがあります。今は多様性が重視される時代ですから、要望を伝えれば見直されるケースは増えています」(有馬さん)

会社では従業員が不調を相談しやすいように、日頃から職場内のコミュニケーションを積極的にとったり、相談窓口をつくったりすることが欠勤や休職、離職の予防につながります。「更年期で不調があっても誰にも相談しなかったという人が7割以上といわれます。言いたいけど言えない環境や、対応窓口がない状況への改善が必要です」(有馬さん)。

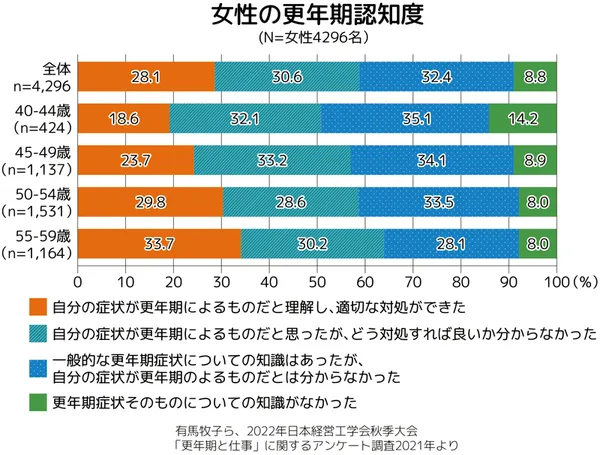

自分の症状が更年期と分からなかった人が約4割

婦人科の受診で正しい知識と対処法に出会える

更年期の症状は、婦人科に通って治療を受けることで、ある程度の改善が見込めますが、現状では婦人科受診につながらないケースがまだ多くあります。有馬さんらの調査(下グラフ)によると、「一般的な更年期症状についての知識はあったが、自分の症状が更年期によるものだとは分からなかった」という人は全体の3割、「更年期症状そのものについての知識がなかった」という人は全体の約1割いました。更年期だと気がついて婦人科を受診するなどの適切な対処をした人は3割未満でした。

「心身の不調を感じても、更年期によるものだと気が付かない場合や、老化や仕事のストレスのせいだと片付けて、なかなか受診に至らないのが現状です。周りの人と比べて、自分の症状は婦人科を受診するほどではないと捉えてしまう人も少なくありません。症状や程度が違うからこそ、人の体験談やネットの情報をうのみにせず、医師と話して正しい情報を得ることが大事。漢方やHRT(ホルモン補充療法)などの処方だけではなく、症状について医師と話すことでメンタル症状の改善にもつながります」(有馬さん)。

職場では、産業医等に相談することが受診のきっかけになります。「今はアプリでも、更年期や不妊治療、月経困難症などの悩みを婦人科の医師が答えてくれたり、チャットベースで質問に答えたりするサービスもあります。福利厚生の一環として、女性の健康のためのサービスを充実させる企業が増えてきています」(有馬さん)。

企業側の対応策として、生理休暇を「F休」などと称して、更年期や不妊治療など女性特有の健康課題全般で使える制度に変えるケースも話題になっています。

「更年期向けの制度がない場合でも、不調のときは我慢せずに休んだほうが良いでしょう。不調は体からのサインです。更年期世代は長く働いてきていますから、『中休み』も必要だと考えて。無理して仕事をしてもパフォーマンスが落ちてしまいます」(有馬さん)。

人生100年、折り返し以降をどう生きるか

更年期にヘルスリテラシーを上げる

症状の背景に病気がないかを確認するために、一度は婦人科を受診してほしいですが、更年期が原因の場合、症状によってはセルフケアで改善できることもあります。

まずは、十分な睡眠を取り、きちんとした食生活や運動を習慣にするなど、できるところから始めてみましょう。そして、自分をいたわる時間を持つことも大切です。「例えばちょっと高いチョコレートを自分用に買って帰るなどでもいいので、自分をケアすることは大事。ずっと忙しい人も、更年期は自分に目を向ける時間を作るべきタイミングだと思います」(有馬さん)。また、自分の体調を把握するために、最終月経がいつか、不調はいつ、どのようなことがあったか、メモをしておくと受診の際にも役立ちます。これから更年期を迎える世代は、正しい知識を持つことで備えることができます。

「更年期の時期はミッドライフクライシス(中年の危機 ※1)のような心の葛藤が起きやすい時期でもあります。更年期とともに、これまでの自分を振り返り、これからの人生の方向性を考えるのも良い試みです。自分の健康についても、必要な情報を積極的に得てヘルスリテラシー(※2)を高めておくと、健康診断や乳がん検診を受けるといった行動変容につながります。人生100年と言われますが、平均の閉経年齢は50.5歳なので、ちょうど折り返し地点。閉経後の人生も健やかに楽しく生きたいし、健康寿命を長く保ちたい。そういう意味で人生の後半をどう生きるか、ポジティブに考える機会にできると思います」(有馬さん)。

- ※1中年期を迎えた人が経験するアイデンティティーや自己肯定感などに生じる心理的葛藤のこと。加齢による身体の変化、家族ライフサイクルの変化、職場での変化などが背景にあるといわれている。

- ※2医療や健康についての正しい情報を手に入れ、それを理解して、適切に活用する能力のこと。

米ボストン大学大学院医学部公衆衛生学科卒業。ブリガム&ウィメンズ病院を経て、東京医科歯科大学大学院卒業、医学博士号取得。東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構助教、昭和大学医学部講師を経て23年より現職。国家認定キャリアコンサルタント。公益社団法人女性の健康とメノポーズ協会理事。第7回更年期と加齢のヘルスケア学会学術奨励賞、国際ソロプチミスト鹿児島・日本財団女性研究者賞受賞、内閣府女性のチャレンジ賞受賞。専門は公衆衛生、女性の健康とキャリア、ダイバーシティ推進、リーダーシップ向上等。

(※内容は2024年9月取材時点のものです)