「楽だから」と放置は禁物!生理が来ない「無月経」の治し方は?

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

「そういえば2~3カ月生理が来ていないけど、楽だからいいわ」「忙しいから生理が止まることはよくある」――。閉経する年齢でもないのに、しばらく生理がない「無月経」を放置していないでしょうか。そもそも「無月経」とはどのような状態で、体にどのような影響があるのか、治すにはどうしたらいいのか。女性のヘルスケアの専門家で、よしかた産婦人科院長の善方裕美さんに聞きました。

3カ月以上生理が来なかったら婦人科受診を

「無月経とは、3カ月以上生理がない状態を指します。生理が止まることの最も大きな困りごとは、急激に骨、皮膚、血管などの老化が進んでしまうことです。女性の体は女性ホルモンのエストロゲンが分泌されている閉経までの間は、骨や皮膚、血管などの若さが保たれています。しかし、無月経でエストロゲンが低い状態が続くと、若くても骨がスカスカになってしまう骨粗しょう症になりやすく、将来、不妊になるリスクもあります。3カ月以上生理が来なかったら婦人科を受診して原因を調べ、治療することが大切です」と善方さんは話します。

無月経で受診すると、一般的に、問診、妊娠の有無を調べる尿検査、血液検査、超音波検査などを行います。問診では、最終月経日、妊娠・出産歴、性交経験の有無、これまでにかかった病気や性感染症の既往歴、治療中の病気、急激な体重減少がなかったかなどを確認します。また、血液検査では、卵胞刺激ホルモン、エストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)、プロラクチン、甲状腺ホルモンなどの値を調べます。甲状腺ホルモンの値も調べるのは、甲状腺機能の低下によって無月経になることがあるからです。

超音波検査は、子宮や卵巣の状態を知るために必要な検査です。「超音波は腟に小さな機械を挿入して観察する経腟超音波が一般的ですが、性交経験が無い方や、抵抗感が強い人は肛門から挿入する『経直腸超音波』やお腹の上から観察する『経腹超音波』で診察することもできます。医師に相談してみてください」と善方さん。

正常な生理の目安を知っておこう

| 周期 | 25~38日 |

|---|---|

| 周期の変動 | ±6日以内 |

| 出血持続期間 | 3~7日(平均5日) |

| 1周期の総経血量 | 20~140ml |

| 閉経年齢 | 45~55歳(平均50.5歳) |

10代後半から20代に多い体重減少による無月経

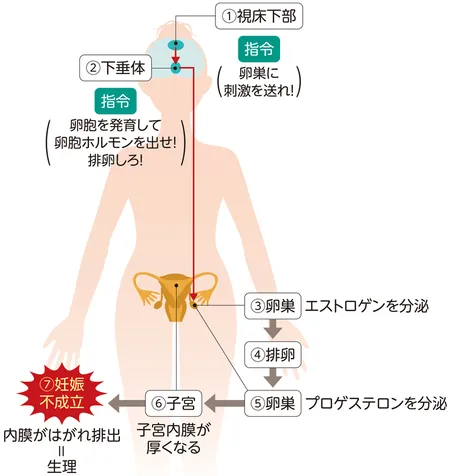

女性ホルモンの分泌は脳の視床下部の指令によってコントロールされています。指令を受けた脳下垂体は卵巣を刺激して卵胞の発育とエストロゲン分泌を促し、排卵を起こします。排卵によってプロゲステロンが分泌され、子宮内膜が厚くなります。約1カ月の周期で、妊娠に備えて厚くなった子宮内膜がはがれ落ち、内膜が体外へ排出されるのが生理です。これまであった生理が来ないということは、この過程のどこかに異常が生じているのです。まれですが、脳腫瘍が無月経の原因になることもあります。

「特に10代後半から20代の女性に多いのが、無理なダイエットによる体重減少性無月経です。体重が大きく減るくらい、食事量が足りないエネルギー不足の状態は、体にとって危機的な状態です。そこで、脳は生命の維持を最優先すべきと判断し、生殖のための機能をストップしてしまいます。生理が止まるのは、脳から卵巣にエストロゲンを出せという指令が出なくなるためです。体重減少性無月経の患者さんに対しては、1日の生活を聞き、適正体重を目指して食事やボディイメージなどを改善してもらうように指導します」と善方さん。

同じエネルギー不足でも、食べる量より多くのエネルギーを消費するために起きる無月経は、激しい運動をするアスリートなどに多く見られます。

18~49歳の女性の適正体重は、体重と身長の比であるBMIで18.5~24.9の範囲内です。BMIは、「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」で計算します。例えば、身長160cmで体重が47kgなら、BMIは18.4となり低体重(やせ)に分類されます。BMI17未満など、摂食障害の一種である神経性やせ症の疑いがあるときには、摂食障害を専門にする心療内科医、内科医、精神科医による治療が必要になることもあります。

「妊娠しているわけではないのに生理が止まっているのは、体がSOSを発している証拠です。生理が止まるような無理なダイエットや過度な運動は控えてほしいです」と善方さん。

ストレスや男性ホルモンが高いことも無月経の原因に

一方、体重は適正であっても、職場や部署が変わった、ペットや大事な家族との死別など強い精神的なストレスによって生理が止まる人もいます。「強い精神ストレスを疑う場合には心理カウンセリングなどを行い、食事や睡眠がしっかりとれるようにします。そのうえで、ホルモン療法を検討することもあります」(善方さん)

さらに近年、多のう胞性卵巣症候群による無月経が注目されています。ホルモンバランスが崩れることで、排卵がスムーズにできないと、卵巣の中に排卵に及ばなかった多くの卵胞(卵子の入っている袋)が留まって、更に排卵しにくくなり、生理不順や無月経、不正出血、多毛などの症状が出る病気です。妊娠可能な年齢の5~8%が発症し、排卵障害のために不妊になりやすくなります。治療せずに長期間放置すると、子宮内膜が異常に厚くなる子宮内膜増殖症や子宮体がんになる危険もあるので、早く見つけて治療することが重要です。

若い女性の無月経の主な原因

- ダイエットなどで体重が過度に減少したとき

- 強いストレスを感じたとき(環境の変化、多忙、不眠、家族の死別など)

- 過度な運動などで、消費エネルギーが摂取エネルギーを越えているとき

- 多のう胞性卵巣症候群のとき

生活習慣の見直しやホルモン療法で無月経を解消

「無月経の治療は原因によって異なり、病気が原因の場合にはその治療をします。体重減少性無月経や精神的なストレスによる無月経に対しては、まずは食事や運動、睡眠など生活習慣の見直しやカウンセリングなどを行います。必要に応じて、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)などの漢方薬を用いてホルモンバランスの回復を目指すこともあります。生活を見直しても生理が戻らない場合や、卵巣の機能が働いていない無月経の場合には、ホルモン療法で治療します」と善方さんは説明します。

無月経に対するホルモン療法には、ホルムストローム療法とカウフマン療法と呼ばれる方法があります。ホルムストローム療法では、黄体ホルモン製剤のみを10~12日間服用して、生理のような出血を引き起こします。子宮内膜がある程度作られている無排卵の無月経に適した方法です。

カウフマン療法はエストロゲンの分泌が少なく子宮内膜が薄い人に適した方法で、エストロゲン製剤と黄体ホルモン製剤の両方を服用します。エストロゲン製剤を7~10日間服用した後、黄体ホルモンを加えて合計3週間服用して、人工的に排卵後の子宮内膜と同じ状態にし、その後、服用を休止して生理のような出血を起こします。3周期、このホルモン療法によって人工的に生理が生じたら、いったん薬の服用を中止して、自然に生理が来るかを確認します。

「3周期の治療で生理が戻る人もいますが、特に体重減少性無月経の場合は、適正体重になってホルモンバランスが正常に戻るまでに数年かかることもあります。卵巣から分泌されるエストロゲンは、肌の潤いを保ち、血管をしなやかにし、骨を強くし、肝臓のコレステロール代謝を促すなど、女性の心身の健康を守る働きをしています。低エストロゲン状態の無月経が続けば、老化が早く進み、病気の原因を作りかねません。仕事が忙しいときでも無月経は放置しないで、早く受診して欲しいと思います」と善方さんは強調します。

横浜市立大学産婦人科客員准教授

高知医科大学卒業。横浜市立大学産婦人科勤務、医療法人よしかた産婦人科副院長などを経て、2020年より現職。横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科ヘルスケア外来を担当。専門は骨粗しょう症、更年期医療。横浜市立大学産婦人科客員准教授として若手医師の育成に従事する一方、年間約700人の赤ちゃんが生まれる、よしかた産婦人科の院長を務め、産後ケアの充実にも取り組む。3人の娘と大好きな音楽ライブに参戦することが一番の楽しみ。

(※内容は2024年12月取材時点のものです)