“若い”女性の骨密度低下にご用心!

妊娠中・出産後の腰椎骨折で仕事や育児に支障も

- #更年期

- #ホルモンバランス

- #栄養、運動、睡眠

- #男性が知っておきたいこと

- #経営者・管理職が知っておきたいこと

- #働きやすい職場づくり

- #福利厚生

- #健康経営

- #Z世代

- #プレコン(プレコンセプションケア)

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

骨がもろくなる骨粗しょう症といえば、更年期以降の女性が対象と思われがち。ですが、近年、若い女性の骨密度(骨量)の低下が問題になっています。妊娠中や出産後、赤ちゃんの授乳期に背骨を骨折し、育児や仕事に支障の出る人がいるからです。そして、成人してからでも骨を強くする方法はあるといいます。若年女性の骨を強くする啓発活動に力を入れる順天堂大学医学部附属練馬病院整形外科准教授の坂本優子さんに、20代~40代の女性が自分でできるセルフケアと職場で取り組めることを聞きました。

20代~30代女性の約15~20%が

同年代の平均骨密度に達しない状態

骨の強さは、主に骨の密度を表す骨密度で決まります。健康な骨は密度が細かく簡単に折れたりしませんが、骨密度が低下すると骨の中はスカスカになり、腰椎などの太い骨でも折れやすくなります。ただ、骨密度が低下しても特に症状はないので、多くの人は骨折するまで骨粗しょう症に気づきません。

「骨と情報の専門家集団『チームボーン(TeamBONE)』」の活動の一環で、子どもから高齢者までさまざまな年齢の人の骨密度を測定してきました。骨粗しょう症は高齢者の病気だと思われがちですが、20代~30代女性でも約15~20%は、同年代の平均より骨密度が低下しています。こうした人のうち、複数の骨粗しょう症リスクのある人が妊娠中や出産後の授乳期などに骨折して、育児や仕事に支障が出るのではないかと心配です」と坂本さんは指摘します。

実際に、「妊娠授乳関連(妊娠後)骨粗しょう症」という病名があるほど、妊娠・授乳期の骨密度低下は珍しいことではありません。

「妊娠後期や授乳期に起こりやすいのが背骨の圧迫骨折。授乳期に、くしゃみをした瞬間、背骨の一部がつぶれてしまい、痛さでしばらく寝たきりになった女性もいます。骨折してしまったら、赤ちゃんを抱きあげることも難しくなりますし、痛みで物理的に動けなくなってしまうので、予定通り仕事復帰ができなくなってしまった女性もいます」と坂本さん。

若い世代でも、骨密度の低下が近い未来のライフプランを狂わせる要因になるのです。

大半の人でカルシウム、

ビタミンDが足りていない

妊娠中は、母体から胎盤を通してカルシウムが供給され、胎児の骨が作られます。妊娠後期には、1日当たり250~300㎎ものカルシウムが胎児へ送られるのです。人間の体はよくできていて、妊娠中には血中の活性型ビタミンDの濃度が通常より高まり、腸管からのカルシウム吸収率が上がるようになっています。ところが、出産後にはカルシウムを含んだ母乳を赤ちゃんに与えるために、自分の骨からカルシウムを溶かし出すので、骨密度が一時的に下がります。それでも、出産後1年半以内に授乳をやめれば骨を形成する力が強まり、骨密度は妊娠前と同程度に戻ります。そのため、「日本人の食事摂取基準」最新版の2025年版でも、妊娠中や授乳期にカルシウムを普段より多くとる必要はないとしています。

しかし問題は、そもそも普段からカルシウムや、その吸収を促すビタミンD摂取が足りていない人が多いこと。成人女性(75歳未満)のカルシウム摂取推奨量(※1)は1日650㎎ですが、1日当たりの平均カルシウム摂取量(※2)は20代女性が386㎎、30代女性が399㎎、妊婦507㎎、授乳婦500㎎で、いずれも推奨量を下回っています。また、食事でとるビタミンDの目安量(※1)は1日9㎍ですが、1日の平均摂取量(※2)は20代女性が4.3㎍、30代女性が4.8㎍とやはり不足しています。

「ビタミンDを補給するには、食事でとるルートと日光を浴びて皮膚で生成するルートがあります。ビタミンDが豊富な食材はサケやキノコ類ですが、食事ルートで十分な量を摂取できない人が多い上に、日焼けを気にして過度に紫外線防御する人も多いです。それでは皮膚ルートからの補給量も不十分となり、体に必要なビタミンDは充足せず、骨が弱くなる一因に。飲酒、喫煙、運動不足、やせ過ぎなども、骨が弱くなる要因になるので注意してほしいです」と坂本さん。

まずは骨密度を低下させるような生活習慣になっていないか、下のセルフチェックで骨の健康度を確認してみましょう。

骨の健康度セルフチェック

当てはまる項目が多い人は、骨密度が低い可能性も

- 牛乳・乳製品をあまりとらない

- 小魚・豆腐をあまりとらない

- タバコを吸っている

- お酒をよく飲む

- 天気のいい日でも、あまり外に出ない

- 体を動かすことが少ない

- 最近、背が縮んだような気がする

- ちょっとしたことで骨折したことがある

- BMI(体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m))が18.5未満

- 血縁者に「骨粗しょう症」と診断された人がいる

(公益財団法人 骨粗鬆症財団 啓発資料 2017年を参考に作成)

20歳過ぎても骨は増やせる!

栄養と日光浴とジャンプ運動

私たちの骨は、古くなった骨を破骨細胞が溶かす「骨吸収」と、新しい骨を骨芽細胞が作る「骨形成」を繰り返す「骨代謝(骨のリモデリング)」によって強度を維持しています。男女ともに足の付け根の股関節も腰椎も20歳頃にピークに達するとされます。では、20歳を過ぎたら骨密度は増やせないのでしょうか。

坂本さんは、「そんなことはありません。女性は、生理がある間は女性ホルモンの働きによって骨密度を上げることが可能です。特に、授乳をやめた直後は、骨を作る力が高まり骨密度をアップさせる最大のチャンスです。普段からカルシウムを含む食品を積極的にとり、日光に当たってビタミンDを皮膚で合成し、やせ過ぎを防ぎ、荷重がしっかりかかる運動をするなどで、骨を強くする生活習慣を心がけましょう」と語ります。

カルシウムが豊富で吸収率の高い食品の代表は牛乳です。牛乳1杯(200ml)で220㎎(※3)のカルシウムがとれます。「1日2杯牛乳を飲めば必要量の約3分の2にあたる440㎎も摂取できるわけです。飲み物としてとれるのもいい点です」(坂本さん)。牛乳を飲むと下痢をしやすい体質の人は、チーズや大豆製品、小魚などを積極的にとってください。

適度な量のビタミンDを作るのにどのくらい日光に当たればいいのかは、地域や季節によって異なります。例えば、7月の正午に日本人に多い肌の色の人が、10㎍のビタミンDを皮膚で合成するために必要な日光浴の時間は、沖縄県那覇市なら約6分間、茨城県つくば市なら約7分間、北海道札幌市なら約9分間です。一方、12月の正午では、晴れている日でも、つくば市なら約44分間、札幌市なら2時間半の日光浴が必要です。

地域別・時間帯別に、ビタミンDの合成に必要な日光照射時間を知るために参考になるのが、国立環境研究所地域環境研究センターが公開する「ビタミンD生成・紅斑紫外線量情報」です。モバイル用簡易サイトには「お勧めする日照時間」が、「顔と手だけ」、「顔・手・腕・脚を露出」の2種類のパターンで示されているので、居住地に最も近い場所のデータを見てみてください。

「紫外線の入らない建物の中にいたら、ビタミンDは合成できません。昼休みには積極的に外に出て日光に当たってほしいし、美容面が気になる人も、手や腕には日焼け止めを塗らないなどの方法で骨の健康にも目を向けてほしいのです。企業の方は、従業員に日光浴の重要性を知らせると共に、職場のあるビルの屋上を開放したり、外で食事ができるスペースを作ったり、日中に外に出ることを奨励するなど、ビタミンDが合成される機会が増えるような工夫をしてほしいです」と坂本さんはアドバイスします。

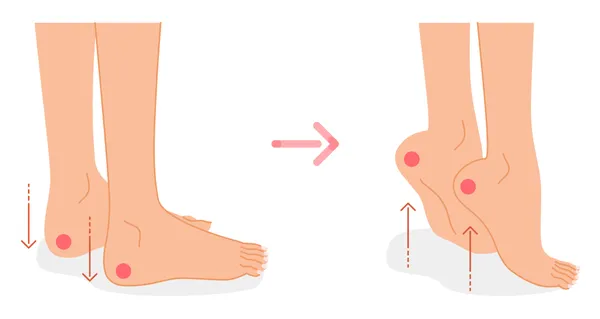

もう一つ重要な要素が、骨への物理刺激です。かかと落としや縄跳びなど、ジャンプをする運動で骨細胞を刺激すると、骨の強度が高まることが分かっています。

栄養と運動で、成人した後も骨を増やすことができるのです。

20代~30代の女性も骨密度の測定を

喫煙・過度のアルコールは骨を弱らせる

喫煙をやめ、過度の飲酒を控えるのも大事です。アルコールには腸管でのカルシウム吸収を抑え、尿の中へ排出させてしまう作用があります。厚生労働省の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、1日当たりの飲酒量が純アルコール換算で女性では20g以上になると、生活習慣病のリスクが高まると警告しています。ビールならロング缶(500ml)1本分、350mlの缶チューハイ(アルコール度数7%)1本分が純アルコール20gに相当します。

「現在、市区町村などが実施している骨粗しょう症検診は40歳以上の女性が対象ですが、20代~30代の女性も、一度は骨密度を測ってほしいです。従業員が骨粗しょう症になって背骨や大腿骨(だいたいこつ)を骨折すれば、仕事を休まざるを得ないので会社にとっても損失です。骨粗しょう症予防セミナーを開催したり、職場健診に骨密度検査を入れたりするなど、健康経営の一環として骨粗しょう症対策に取り組む職場が増えてほしいです」と坂本さんは強調します。

骨密度を正確に測るには、X線を使ったDXA(デキサ)検査を受ける必要がありますが、超音波でかかとの骨密度を測る方法でも、判断する目安になります。職場で骨粗しょう症検診が受けられない場合には、自治体などが主催する健康イベントやドラッグストアで実施している超音波を用いた骨密度測定を活用するなど、とにかく自分の骨の状態を確認してみてください。

- ※1日本人の食事摂取基準2025年版

- ※2国民健康・栄養調査2023年

- ※3日本食品標準成分表(八訂)増補2023年

同院小児・AYA世代ボーンヘルスケアセンター センター長

群馬大学医学部卒業。順天堂大学大学院医学研究科修了。同大学医学部整形外科助教、米テキサス・スコティッシュ・ライト子ども病院留学などを経て、2018年6月より現職。2020年に、順天堂大学医学部附属練馬病院で日本初の小児・AYA世代ボーンヘルスケアセンターを立ち上げ、センター長に就任。骨と情報の専門家集団『チームボーン(TeamBONE)』のメンバーとして、啓発活動や講演活動にも力を入れる。日本骨粗鬆症学会認定医。専門分野は、骨代謝性疾患(くる病、骨粗鬆症など)、小児整形外科、股関節疾患。企業研修などで、骨折予防に関する講師も務める。

(※内容は2025年7月取材時点のものです)