生理の周期乱れは、体の異常のサインかも?

不妊の原因の病気が隠れていることも

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

「先月も生理が来なかった」「生理かと思ったらすぐに出血が終わった」――生理の周期が乱れても、日々忙しくてそのまま放置してしまいがち。でも、その月経不順(生理不順)の背景に病気が隠れているかもしれません。またその病気が不妊の原因になることも……。ひと言で周期の乱れといっても、40代前半までの性成熟期と40代中盤以降の更年期で、原因も対策も違ってきます。月経不順の原因や受診のタイミング、改善法について戸越銀座レディースクリニック院長の里井映利さんに聞きました。

「正常」な生理周期とは?

「長過ぎる」「短過ぎる」を把握する

生理の周期(月経周期)は一般的に28日前後だと捉えられていますが、個人によってもう少しばらつきがあります。日本産婦人科医会によると、正常とされる範囲は、生理開始日から次の生理開始日まで25~38日、生理の期間は3~7日とされています。この周期より短過ぎても長過ぎても、月経不順ということになり、注意が必要です。

正常な生理の定義

- 1回の生理日数 3~7日

- 正常な生理周期 25~38日

「一般的には月経不順という言葉がよく使われますが、症状の状況や原因を突き止めるにはざっくりとした言葉になります。ひと口に月経不順といっても、出血の時期や出血量、出血の持続期間、痛みなどの随伴症状があるか、生活の状態などによって、考えられる疾患やリスクなどが違ってきます。婦人科では、その月経不順が、どのような状態を指しているのかを、診察や問診で判断しながら診断していきます」と里井さんは解説します。

例えば、生理を24日以下の短い間隔で繰り返す状態は「頻発月経」、生理と生理の途中で少量の出血があるときは「不正性器出血」、妊娠や閉経ではないのに39日以上生理の間隔が空く状態を「希発月経」、90日以上生理が停止した状態を「続発性無月経」と分類します。また生理の期間が8日以上続く状態を「過長月経」、生理時の出血量が異常に多い状態を「過多月経」といいます。

これらの状態がしばらく、もしくは生理周期として1~2サイクル続くようなときは、背後に何らかの病気がないかを調べたほうがいいでしょう。

「頻発月経」の原因はストレスも

短い出血はがんの不正出血も疑う

では、20代~30代の性成熟期の女性で、生理周期が24日以下の短い期間で繰り返す「頻発月経」の場合はどんな原因が考えられるのでしょうか。

「周期が短くなる場合は、子宮内膜のポリープや子宮筋腫などが原因となることが多くあります。また、頻発月経と不正性器出血は区別がつきにくく、生理と生理の間に短い出血がある場合は、子宮頸がんや子宮体がんなどの悪性疾患を一度は疑う必要があります」と里井さん。

このような器質的な異常がない(臓器や組織に明確な病変がない)場合でも、心身のストレスなどによってホルモン分泌が乱れると、排卵が早まったり、排卵と生理開始の間の黄体期が短くなったり(黄体機能不全)、あるいは排卵を伴わない無排卵性月経が原因で生理周期が短くなることがあります。

「睡眠や食事といった生活習慣を整えることで改善するケースもありますが、病気との鑑別を行い、将来の不妊リスクを下げる意味でも、放置せずに婦人科を受診することをお勧めします。また、頻発月経になると出血が多くて貧血につながることもあります」(里井さん)。

「生理は来るけど間隔が長い」ことが多いなら

不妊原因になる「多のう胞性卵巣症候群」かも

一方で、妊娠していない20代、30代の女性で39日以上生理の間隔があく「希発月経」や、生理が3カ月以上来ない「続発性無月経」の場合、どんな原因が考えられるのでしょうか。

「一つは過度のダイエットや激しい運動によって低体重になっているケースです。体重が急激に減少すると無月経になることが少なくありません。こうしたことに思い当たり、生理周期が長くなったり、数カ月来ない場合は、標準体重に戻すよう食生活や運動習慣を見直すことが大切です。もう一つ、考えられる原因で一番多いのは多のう胞性卵巣症候群(PCOS)です」(里井さん)。

特に将来、妊娠を考えている女性は、この多のう胞性卵巣症候群に注意が必要です。

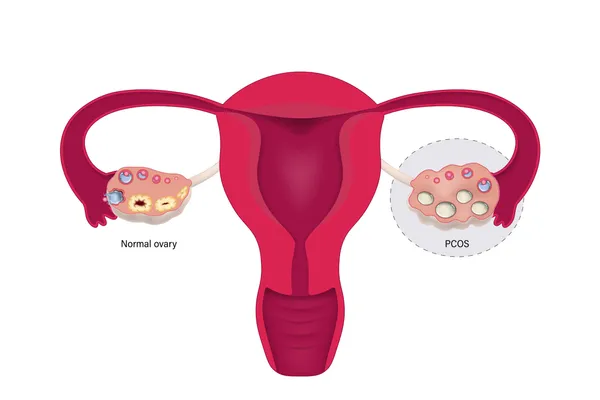

多のう胞性卵巣症候群は、「両側の卵巣が腫大・肥厚・多のう胞化して月経異常や、不妊に多毛・男性化・肥満などを伴う症候群」と定義されています。原因は完全に解明されてはいませんが、脳下垂体から分泌されるホルモンと卵巣から分泌される女性ホルモンのバランスが崩れ、生理周期が乱れる(長くなるケースが多い)ことで起こると考えられ、女性の約5~10%に発症するといわれます。

超音波検査で卵巣内を確認すると発育途中の小さな卵胞がたくさんあり、血中ホルモン値にも異常があることで診断されます。卵胞が正常に育たず、排卵しづらい状況となるため、不妊の原因になることが指摘されているからです。

多のう胞性卵巣症候群(PCOS)の卵巣と正常な卵巣

右/PCOS。PCOSの場合は、卵胞の発育が妨げられやすくなり、多数の発育途中の卵胞が存在する

「多のう胞性卵巣症候群は、生活習慣病や運動不足が関わっていることが多いので、まずは生活習慣を見直して体質改善を目指します。また、妊娠を希望している場合は、排卵障害がないかどうかが重要となります。なかなか妊娠が成立しない場合には排卵を促す薬を使うことがあります。いずれも生活習慣の見直しと運動でどこまで改善できるかを見ながら、必要に応じて薬も使っていきます」(里井さん)。

妊娠を希望していない場合でも、生理が3カ月以上来ない状態を放置すると子宮内膜が厚くなり、子宮体がんのリスクが高まります。無月経が続く場合は、中用量ピルなどを服用して一度、生理を起こしてがんのリスクを減らす、または低用量ピルを継続して服用し、定期的に出血を起こす選択肢などで対策を打ちます。

40代の生理周期の乱れは

「更年期のサイン」を疑って

一方、40代以上の場合、月経不順の原因で最も多いのが更年期です。

「閉経が近づいて更年期になると女性ホルモンの分泌リズムがばらつき、生理周期が乱れやすくなります。定期的にがん検診をしていて異常がないのであれば、月経不順は更年期のサインだと考えられます。更年期には生理周期が短くなったり、長くなったりと周期がまちまちになり、出血量も増えたり、減ったり、あるいは少量の不正出血が見られることもあります。閉経の5年前から更年期が始まります。生理周期が乱れてきたのであれば5年以内に閉経する可能性がありますね」(里井さん)。

日本人の平均閉経年齢は50歳前後ですが、40代前半から50代後半まで個人差もあります。生理周期の乱れをサインに、更年期を早めにキャッチして、睡眠や休養をしっかり取ることを心がけ、生活習慣を見直すなど、予防的な行動を取り入れるといいでしょう。

更年期の突然の大量出血

対処法は?

更年期の生理のトラブルとしてよく耳にするのが、突然の大量出血です。

この悩みには、何か対策があるでしょうか。

「更年期になると、生理周期だけではなく経血量も変化します。生活に支障があるような場合は低用量ピルで女性ホルモンをコントロールすることで、突然の大量出血を回避する方法もあります。ただ、40歳以上になってから初めて低用量ピルを使う場合は血栓症のリスクが上がるため、喫煙習慣や高血圧など本人の体質や生活習慣と合わせて、メリット・デメリットを考えた上で慎重に検討することになります」(里井さん)。

低用量ピルが使えないけれど、生理の量や痛みを軽減したい場合は、黄体ホルモン製剤(ミニピルと呼ばれることがある)を単剤で使う方法があります。黄体ホルモン製剤には過多月経や月経困難症の治療薬として保険適用になっているものがあるので、生理痛がつらい人などは保険で使えます。過多月経や月経困難症がない人の場合は自費診療になりますが、出血量を抑えることができます。

産業医と連携し、婦人科受診につなげる

本人からの訴えがないのなら、他者から病名は指摘しない

職場でのストレスが月経不順につながる可能性もあります。もし、管理職の立場で、月経不順について相談を受けたり、生理関連で困っている部下の様子に気付いたりしたときはどう対処すればいいのでしょうか。

「月経不順は、そこに病気が隠れている場合もあります。福利厚生として、がん検診などの費用が補助される企業もあるので、まずは定期的な婦人科検診の受診を勧めることはサポートになります。また、低用量ピルで出血の周期をコントロールすることも不正性器出血の悩みを解消する一つの方法です。

管理職などが相談を受けた場合は、産業医を通じて婦人科の受診を促し、治療につなげることも有効な支援です。最近は、通院しやすいように休暇制度を見直したり、薬剤費用の補助をしたりする企業も出てきています。産業医がいない職場の場合でも、「こんな病気があると聞いたことがあるよ。当てはまらないかもしれないけれど、一度、専門家に相談してみたら?」などとアドバイスしてあげてはいかがでしょう。

ただし更年期の症状やPMSかもしれないと周囲が疑っていても、本人からの相談がない場合は見守るということも大切だと感じます。やみくもに周りから本人に病気の可能性を指摘する行為は、一歩間違えると不快に思われたり、ハラスメントにつながるかもしれません。本人から症状に対する悩みの相談や訴えがあってから、周囲の方は初めて受診を促すような声掛けができるようになると考えています。

日々の生活の中にあるさまざまな場面で、私たちは女性特有の健康問題に直面します。本人も周りの方も、女性には特有の健康問題が各年代に起こりうるという知識を持つということが最も大切です。知識を持った上で、誰かに相談したり、相談に乗ってあげたり、見守ったりとその時々で一番良い選択ができたらと思います」(里井さん)。

日本医科大学医学部卒業。日本医科大学付属病院初期研修医として勤務後、都内周産期センター・総合病院で産婦人科後期研修医を勤める。厚生中央病院産婦人科常勤医師として勤務後、複数企業にて嘱託産業医を勤めながら2024年、開業。日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医。日本女性医学会 女性ヘルスケア専門医・女性のヘルスケアアドバイザー。日本思春期学会性教育認定講師

(※内容は2025年7月取材時点のものです)