子宮頸がん・乳がんはいつから検診すべき?

女性の年代別に必要な検診と受け方を解説

- #男性が知っておきたいこと

- #経営者・管理職が知っておきたいこと

- #働きやすい職場づくり

- #福利厚生

- #生産性向上

- #健康経営

- #ダイバーシティ

- #中小企業

- #Z世代

- #プレコン(プレコンセプションケア)

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

日本人の2人に1人ががんにかかるといわれる今、20代〜40代の女性は同年代の男性と比べて約3倍がんにかかりやすいことが分かっています。特に30代〜50代前半では、がんによる死亡者数も女性のほうが多い(※1)という事実をご存じでしょうか。

年代によってかかりやすいがんの種類は異なります。 たとえば次のような傾向があります。

- 20代〜30代は「子宮頸がん」

- 40代以降は「乳がん」

仕事や出産、育児、介護といったライフイベントが重なる時期だからこそ、健康を守るために定期的ながん検診が欠かせません。がん検診は二次予防(早期発見・早期治療)に位置づけられ、病気の重症化を防ぐ重要な役割を担っているからです。

しかし、日本では特に女性特有のがん検診の受診率が低いことが問題になっています。がん検診の受診率が低い理由として、「何歳から受ければいいのか分からない」「何の検診を受ければいいのか判断できない」「どこに相談したらいいの?」といった声も多く聞かれます。

そこで今回は、「働く女性のがん検診はいつから、何を受ければいいのか?」をテーマに、国立がん研究センターがん対策研究所 検診研究部 特任部長の中山富雄さんにお話を伺いました。

20代〜30代の女性は子宮頸がん検診を。40歳以降は乳がん検診も追加を

「結論から言うと、20代〜30代の女性が受けるべきがん検診は、子宮頸がん検診のみです。そして、40歳を過ぎたら2年に1回のペースで乳がん検診も受けてほしいですね」と語るのは、国立がん研究センターの中山富雄さん。

ところが現実はどうでしょうか。

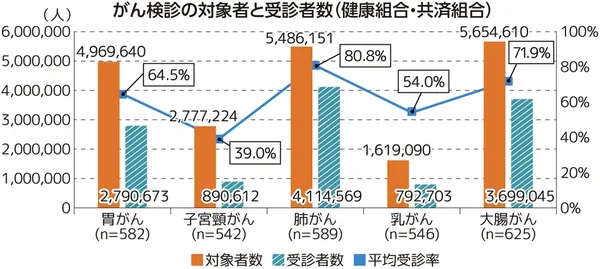

厚生労働省が発表した「保険者データヘルス全数調査」によると、2022~2023年度の健康保険組合(以下、健保組合)や共済組合に加入している被保険者のうち、

- 胃がん:64.5%

- 肺がん:80.8%

- 大腸がん:71.9%

といった主要ながんの検診受診率は高い一方で、

- 乳がん検診は54.0%

- 子宮頸がん検診に至っては39.0%

と、女性特有のがん検診の受診率が明らかに低迷しています。

がん検診の受診率が低い理由としては、「どの検診を、いつから受ければいいのか分からない」「忙しくて時間が取れない」「健康に自信があり、必要性を感じない」「検査が恥ずかしい、不安」「がんと分かったら怖い」といった声がよく聞かれます。

しかし、子宮頸がん検診や乳がん検診は、がんを早期に発見し、重症化を防ぐための大切なステップです。これは医療で言う「二次予防」にあたり、治療の選択肢を広げたり、命を守ったりするために欠かせません。

働く女性の健康を守るうえで最初にすべき、最も大事なことは、「必要ながん検診の受診率を上げること(個人においては、必要ながん検診を適切な頻度で受けること)」なのです。

健保組合と共済組合の被保険者のがん検診の対象者数・受診者数と平均受診率

注)がん種別ごと・集計属性ごとに対象者数・受診者数いずれも回答している保険者のみの集計。

子宮頸がん検診では、子宮の入り口にあたる「子宮頸部」から細胞を採取し、顕微鏡でがんや前がん状態の変化がないかを確認します(細胞診)。この採取は、専用のブラシやヘラを用いて行い、処置自体は1〜2分ほどで完了します。

検査には婦人科での内診が伴いますが、ほとんどの施設では個室で行うなど、プライバシーへの配慮が徹底されています。近年では女性医師による対応や、希望に応じた配慮も増えており、「思っていたより安心して受けられた」という声も少なくありません。

受診のタイミングとしては、生理中や生理直後を避けるのが一般的です。出血があると検査の正確性が落ちるため、適切な時期を選んで予約することが大切です。

このように、子宮頸がん検診は短時間で終わる負担の少ない検査でありながら、将来の健康を守るための大切な役割を果たします。

がん検診で子宮頸がんを早期発見

子宮温存と命を守るポイントとは

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染が主な原因です。HPVは性交渉によって感染することが多く、性別を問わず、性経験のある人なら誰でも感染のリスクがあります。実際には、多くの人が一生に一度は感染するとされるほど、非常に一般的なウイルスです。

ただし、感染したからといって必ずしもがんになるわけではありません。HPVに感染した子宮頸部の細胞の一部が、長い時間をかけて前がん病変から上皮内がん、そして浸潤がんへと進行していくケースがあるのです。

「上皮内がん」とは、がん細胞が子宮頸部の表面にとどまっている段階であり、治療の選択肢が多く、子宮を温存できる可能性が高くなります。一方で、「浸潤がん」に進行すると、ほとんどの場合子宮の全摘出になり、妊娠が不可能になり、命に関わる深刻な状況を招くこともあります。

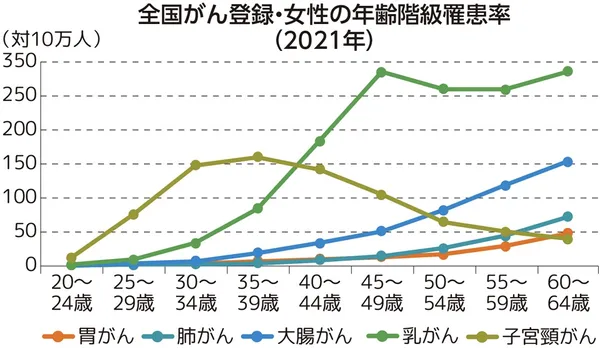

子宮頸がんは20代から罹患率が増え始め、30代で罹患率のピークを迎えるがんです。若い世代の女性こそ、定期的な検診が欠かせません。子宮頸がんは、がん検診での早期発見によって、治療の選択肢が広がり、死亡リスクも大幅に軽減できる病気です。まずは、2年に1回のペースで検診を受けることから始めてみてください。

「たとえば、30〜34歳の女性における子宮頸がんの罹患率は、上皮内がんを含めて10万人あたり147.3人。この数字は、同年代の胃がん(3.2人)の約50倍、肺がん(1.7人)の約90倍にものぼります(※2)。

これほど高い罹患率にもかかわらず、実際には子宮頸がん検診を受けていない女性が多いのが現状です。妊娠中の健診で初めて子宮頸がんが見つかり、出産を優先するか、がん治療を優先するかという非常に難しい判断を迫られるケースも少なくありません。

子宮頸がんは早期に発見できれば治療もしやすく、子宮を残せる可能性も高まります。20代以上の女性が2年に1回、定期的ながん検診を受けることで、死亡リスクを減らせることが証明されていますし、妊娠かがん治療かといった選択を迫られるような悲劇も減らせます」と中山さんは強調します。

海外の状況を見ると、かつては日本よりも子宮頸がんによる年齢調整死亡率が高かった米国やオーストラリアでは、検診の普及により死亡率が大きく減少し、今では子宮頸がんの撲滅すら視野に入るほどになっています。

一方、日本では依然として死亡率が高止まりしており、年間約3000人が子宮頸がんで命を落としています。中には30代で亡くなる方もいます。

このような差が生じる背景として、「がん検診の受診率が低いこと」が指摘されているのです。

ちなみに、子宮頸がんの予防として子宮頸がんワクチンを接種した人も就労世代になってきていますが、ワクチンを接種した人であっても必ず定期的ながん検診を受けてください。子宮頸がんワクチンが、すべてのHPV感染を防げるわけではないからです。

乳がん検診はいつから?

40歳以上は2年に1回のマンモグラフィが効果的

乳がんは、女性がかかるがんの中で最も患者数が多いといわれており、日本人女性の約9人に1人が一生のうちに乳がんを経験するとされています。特に40歳以降は子宮頸がんよりも乳がんの発症率が高くなり、注意が必要です。

日本では、かつては40歳代前半に乳がんの罹患率のピークがあり、それより高齢では減少していましたが、現在は40代後半から70代後半まで罹患率はほぼ同じです。

中山さんは次のように説明します。

「乳がんは、40歳以上の女性が2年に1回、マンモグラフィによる乳がん検診を受けることで、死亡率が減少することが証明されています。子宮頸がんと同様に、早期に発見できれば、治る確率の高いがんです」

マンモグラフィは、透明な2枚の板で乳房を挟み、X線で撮影する検査法です。触診では分からない小さながんを発見することができます。

実際、米国では1975年から2019年の45年間で乳がんの死亡率が58%も減少(※3)。これにはマンモグラフィ検診の普及と治療法の進歩が大きく貢献していると考えられています。

一方、日本では乳がん検診の受診率が低いせいか、1978年には乳がんの死亡率が10万人あたり6.5人だったのに対し、2023年には25.1人(※2)と約4倍に増加しています」(中山さん)。

乳がんで死亡するリスクを減らし、命を守るには、40歳を過ぎたら2年に1回のマンモグラフィ検診を受けることが有効です。

なお、「『2年に1回では不安』という方は、月に1回程度、入浴時などに乳房のチェックを習慣づけ、乳房の変化に気づいたらすぐに乳腺外来を受診するようにしてください。ただし、自己触診でしこりを探そうとすると、正常な乳腺もすべてしこりのように感じてしまうためお勧めできません」と中山さん。

また、40歳未満の女性社員を対象にした乳がん検診に補助を出すといった企業の取り組みについても、「“デメリットがメリットを上回る”という観点から施策を見直してほしい」と中山さんは指摘します。

近年では一部の健保組合で、マンモグラフィに乳房超音波検査(エコー)を併用する乳がん検診が実施されているようです。超音波検査とマンモグラフィでは、それぞれ得意分野が異なるため、併用することで互いを補い合い、がんの“発見率が上がる”という研究があるからです。しかし、2つの検査の併用についても現時点では国のがん検診では推奨されていません。

「乳房超音波検査を併用することで“死亡率が下がる”という科学的根拠はまだ示されていないからです。超音波検査を併用すると、マンモグラフィ単独より陽性(がんの疑いで精密検査が必要)と判定される割合が高くなります。陽性のうち実際にがんが見つかるのは4%程度で、残りの96%は必要のない精密検査を受けることになります。併用して見つけなくてもいいものを見つけてしまうことで、結果として、『がんかもしれない』という精神的な不安を抱え、生活の質(QOL)が下がる人が少なくありません」(中山さん)。

実際、検査によって「治療が必要ではないものも見つけてしまう」ことが、心身に大きなストレスを与えることは見落とされがちです。中山さんは、本来抱えなくてもいい不安を長く抱え続けることが、私たちが想像する以上に深刻なダメージを本人に与えてしまうことについても、もっと考えるべきだと指摘しています。

がん検診は、死亡率の減少効果が科学的に示されている方法を、適切な年齢・頻度で受けることが大切です。受ける必要のない検診や、必要以上の検査は、かえって身体的・精神的な負担を増やす結果になってしまうという点もしっかり考えてみる必要があるのです。

がん検診は効果が証明されたものだけを適切な頻度で受けるのが大事

繰り返しになりますが、がん検診は、健康な人が症状のない段階でがんを見つける「二次予防」として実施されます。そのため、検査によるメリットがデメリットを上回っているものだけを受けることが重要です。

現在、国が推奨しているがん検診は5つのみで、次の検査が対象となっています。

| 検診の種類 | 検査内容 | 対象年齢 | 受診間隔 |

|---|---|---|---|

| 子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診 | 20歳以上 | 2年に1回 |

| 乳がん検診 | 問診およびマンモグラフィ(視診・触診の単独実施は推奨しない) | 40歳以上 | 2年に1回 |

| 大腸がん検診 | 問診および便潜血検査(免疫法) | 40歳以上 | 年1回 |

| 肺がん検診 | 問診および胸部X線検査および喀痰細 胞診(※1) | 40歳以上 | 年1回 |

| 胃がん検診 | 問診および胃内視鏡検査、または胃部 50歳以上 2年に1回 X線検査(※2) | 50歳以上 | 2年に1回 |

- ※1喀痰細胞診の対象は50歳以上で、喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の人

-

※2胃部X線検査は40歳以上、年1回の実施も可

(国立がん研究センター・がん情報サービス「国の推奨するがん検診の一覧」を参考に作成)

これらの検診は、死亡率の減少効果が医学的に証明されており、利益が確実で不利益が小さい、安全に実施できるなどの条件を満たしていることを基準に、検査精度・費用対効果のバランスなども考慮された上で、対象年齢や頻度が設定されています。

中山さんは、胃がんや肺がんの検診について次のように説明します。

「以前は、日本人にとって胃がんは非常に多いがんでした。しかし最近は、40代以下の胃がんの罹患率・死亡率は大きく減少しており、2014年に発表された『胃がん検診ガイドライン』で検診の対象は男女とも50歳以上に引き上げられました。また、肺がんについては、喫煙者以外は罹患リスクが低いため、働く女性は、まず子宮頸がんと乳がんの検診を重点的に受けてほしいです」

がん検診は、「何となく不安だから全部受ける」のではなく、メリットとデメリットをきちんと理解し、死亡率減少効果が明らかに示されている検査だけを適切な時期に受けることがポイントです。特に、検診を始めるタイミングに迷ったときは、国の推奨基準を参考にすることで、過不足のない受診ができます。

子宮体がんや卵巣がんは検診よりも「症状への気づき」が重要

女性特有のがんといえば、子宮頸がんや乳がん以外にも、子宮体がんや卵巣がんがあります。これらのがんについても、がん検診を受けることで早期発見はできるのでしょうか?

中山さんは、「子宮体がんについては、無症状の人が定期的に検診を受ける必要はありません」と話します。

「過去には子宮体がん検診の導入に向けた研究も行われましたが、その結果、生理以外での「不正出血」があった場合にすぐ婦人科を受診した人と、検診で見つかった人とで、生存率はほとんど変わらない(約85%)ことが分かりました。

つまり、子宮体がんは「不正出血」という明確なサインを見逃さず、すぐに婦人科を受診することが早期発見の鍵になるのです」(中山さん)。

一方、卵巣がんについてはどうでしょうか。 米国で行われた臨床試験によると、年1回の超音波検査や腫瘍マーカー(CA125)による検診では、死亡率を下げる効果は確認されませんでした(※4)。

「卵巣がんは早期発見が非常に難しいがんのひとつです。がんの中には、早期発見が難しいがんや、進行が遅いために、むしろ早期に発見しないほうがいいがんもあります。すべてのがんについて“早期発見するのがいい”という考え方は、必ずしも正解ではありません」と中山さん。

早期に発見しないほうがいいがんとは、がんが発見可能な大きさになってから「進行がん(がんの症状が出た状態)」になるまでの期間が10年から30年と長いがんのこと。甲状腺がんや前立腺がんはこのタイプにあたります。「検査をすればこうしたがんは早期がんの状態でたくさん見つかりますが、進行してがんの症状が出るようになる前に、ほかの病気や寿命によって亡くなることも多く、早く見つけて治療しても死亡リスクが変わらないのです」と中山さんは説明します。

また、「健康な人が受ける人間ドックでの腫瘍マーカーやPET(陽電子放出断層撮影)による検診も、科学的に死亡率減少効果が確認されておらず、不要な検査で不安を増やすだけです。ですから、企業が従業員に提供するがん検診については、国が推奨する5つの検診(子宮頸がん・乳がん・大腸がん・肺がん・胃がん)に限定し、それ以外のがん検診を勧めたり、補助したりしないことが望ましい」と中山さんは強調します。

それよりも企業が取り組むべきことは、女性従業員が子宮頸がんや乳がん検診を“無理なく、気軽に”受けられる環境づくりです。

たとえば多くの企業では、婦人科系の検診が通常の健康診断とは別の日に設定されており、スケジュールの調整や手間が理由で受診率が下がってしまう傾向があります。

そうした課題に対しては、以下のような工夫もできるでしょう。

- 健康診断と婦人科検診を同日に実施できる体制を整える

- 子宮頸がん・乳がん検診のための「受診休暇」を設ける

- 福利厚生制度として検診費用の一部補助を導入する

働く人が男性中心だった時代と比べ、女性が格段に増えた今、 企業が本気で従業員の健康を守ろうとするなら、検診を受けやすくする仕組みや環境づくりが必要です。

- ※1厚生労働省・人口動態調査(2023年)

- ※2国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

- ※3JAMA. 2024 Jan 16;331(3):233-241.

- ※4Lancet. 2021 Jun 5;397(10290):2182-2193.

1989年大阪大学医学部卒業。大阪府立成人病センター調査部疫学課課長、大阪国際がんセンター疫学統計部部長を経て、2018年から国立がん研究センターがん対策研究所検診研究部部長。2025年4月から現職。厚生労働省がん検診のあり方に関する検討会構成委員。専門は、がん検診の有効性評価、精度管理。適切ながん検診とは何かを明らかにするために、国内での研究支援、海外の研究成果の要約などに取り組む。著書に、『知らないと怖いがん検診の真実』(青春新書)などがある。

(※内容は2025年8月取材時点のものです)