経営者の治療経験を共有し、ホルモン治療への補助導入。社内ポイントで費用を還元

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

東京都立川市で、創業・就業、子育て、地域活性化、ダイバーシティ推進事業を柱とするシーズプレイス。JR立川駅近くに企業主導型保育園を併設したコワーキングスペースを運営するほか、児童発達支援スクールの運営、男女共同参画事業や地域活性化事業など、市民が暮らす地域に新しい価値を生み出す活動を幅広く行っています。そんなシーズプレイスの女性の健康に関する取り組みは、女性経営者、森林育代さん自身の経験がもとになっていました。

- ホルモン治療を利用した従業員に、社内ポイントで費用を還元

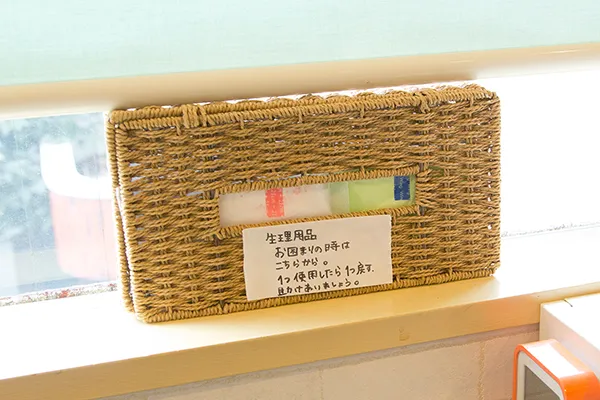

- 誰でも使える生理用品を保健室に常備。使った人が使った枚数を補充する“助け合い”システム

- パート従業員も含めた職場内チャットで、急に休む人がいても臨機応変にサポート

子宮内膜症で通勤中に緊急搬送。

婦人科で治療を受けた経験から施策を決意

シーズプレイスの、女性の健康に関する取り組みを教えてください。

森林育代さん(以下、森林さん)低用量ピル、またはホルモン補充療法(HRT)を利用した従業員には、社内のポイント還元で補助をしています。半年に1度申請のタイミングがあり、支払った医療費や調剤費に応じてポイントを付与しています。

社内のポイントとは何ですか?

森林さんエンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」を、社内のさまざまな業務連絡やコミュニケーションのために導入しています。運営企業が、ベースのプラットフォームをそれぞれの企業に合わせてカスタマイズしてくれるのですが、そちらに社名の「CsPLACE(シーズプレイス)」のCをとって「Cポイント」という社内ポイント制度を導入してもらいました。社内アクティビティに参加したら〇ポイント……などと、福利厚生の一環としてポイント付与を行っています。1,000ポイントでAmazonギフト券1,000円分に交換できるなど、使い方にも選択肢を用意しています。

ホルモン治療への補助はいつから始めましたか?

森林さん2023年1月に、私の1年の目標として「ウェルビーイング経営」を宣言し、最初にホルモン治療への補助を導入しました。毎月、TUNAGに私から従業員へのメッセージを書いているので、そこに従業員が読める形で掲載しました。

なぜホルモン治療を真っ先に思いついたのでしょうか。

森林さん私がホルモン治療を受けることで、QOL(生活の質)がとても上がったからです。

森林さん自身の経験がベースにあるのですね。

森林さん10~30代はひどい生理痛に悩んでいましたが、生理は病気ではないと我慢していました。30歳を過ぎた頃、通勤中に倒れるなど何度か緊急搬送され、検査入院したときに子宮内膜症と診断されました。そして、強制的に月経を止める偽閉経療法を繰り返したんです。今では第一選択ではないとされる療法で、体に大きな負担をかけてしまいました。

治療中に結婚しましたが、医師からは「子どもはあきらめたほうがいい」と言われました。その後、奇跡的に子どもは授かりましたが、出産後は治療を再開せず数年放置。当時、営業職だった私は、営業バッグを持って階段を上れないくらい体調が悪くなってしまいました。それでも、仕事、家事、育児に追われて、健康診断さえも受けていませんでした。当時は、今のように企業が従業員の健康をしっかりと管理する時代ではなかったので、会社から健康診断を受けるようにと言われることもありませんでした。

再び治療を受けるようになったきっかけは?

森林さんそのような生活をしていて、結局また、倒れては緊急搬送を繰り返すようになったんです。緊急搬送される病院では、胃や腸の病気を疑われたり……。そこで、自分で内科クリニックを受診し、血液検査を受けました。すると、驚くほどひどい貧血の数値が出て、すぐに婦人科を受診するように言われました。過多月経と不正出血で貧血が進んでいたんです。

多摩地域で子宮内膜症の治療をする病院を検索して出合った婦人科クリニックを受診し、子宮内膜症に加えて子宮粘膜下筋腫もあると診断され、4回手術を受けました。その医師から低用量ピルを勧められ、取り入れることにしました。

低用量ピルを取り入れて、生活は変わりましたか?

森林さんQOLが爆上がりです(笑)。痛みを我慢することなく生活できるようになり、学生時代にこの治療法があれば、もっと早く今の医師に出会っていれば……と思いました。50代で更年期の現在は、年齢に合わせ、その医師のもとで低用量ピルからホルモン補充療法(HRT)に移行して、ホルモン治療を続けています。

今の時代、生理痛や過多月経、更年期障害などのホルモン由来の不調はホルモン分泌をコントロールすることでラクになるし、きちんと婦人科を受診することで女性特有の病気の早期発見や適切な治療にもつながります。そのことを女性従業員に知ってほしくて、「みんな、ガマンしないでいいんだよ」というメッセージを添えて、ウェルビーイングへの取り組みを宣言したメッセージと一緒に、私の経験も共有しました。

会社が従業員に「我慢しなくていいですよ」と

伝えていくことが大切

実際に補助を利用する人はいますか?

森林さんまだ始めたばかりなので、利用はされていません。けれど、職場で生理についてオープンに話すきっかけになったと思います。従業員から個人的に相談されることもあり、医師や漢方薬を紹介しています。

職場に話せる雰囲気があるのは大切ですか?

森林さん生理の症状は本当に個人差があって、周りが平気そうにしていると言い出しづらいと思うんです。一人で我慢していると、仕事を辞めてしまおうという考えに至ることも。医療機関にかかって薬を処方してもらったり、職場の理解を得て休んだりすれば仕事は続けられるのに、一人で抱え込んで辞めてしまうなんて本当にもったいないので、そういう人をなくしたいと思っています。

オフィスに自由に使える生理用品を置いていると聞きました。

森林さんオフィスに併設する形で企業主導型保育園を運営しており、保育園の看護師が会社全体の“保健の担当”のような存在です。園児の健康管理を含む保育園の仕事が最優先ですが、従業員も体調が悪いときに相談に乗ってもらうなどしています。

その「保健室」に生理用ナプキンを常備し、誰でも自由に使えるようにしています。最初は会社で用意しましたが、その後は、使った人が、後から使った枚数を補充するようにしています。

自分が急に生理になって困ったときに共用のナプキンに助けられたから、次は自分が困っている人を助けるんですね。

森林さんはい。従業員同士がお互いを思いやる気持ちは、女性の健康に関する施策すべてで大切にしたいと思っています。弊社の女性従業員は20代から70代までいて年齢の幅が広く、生理がつらい人もいれば、更年期の症状で頑張れない日がある人もいます。そういうときに、お互いがサポートし合える環境をつくっていきたいです。

そのためには、会社が従業員を我慢させてはいけないと思います。我慢して乗り切った人は、同じようにつらい人に「私も我慢したんだから」と言いたくなると思うんです。だから、まず会社が「我慢しなくていいですよ」と伝えていくことが大切です。

-

保育園勤務の看護師が、保育士や従業員の健康相談に乗ることも。医師ではないため薬の処方はできないが、従業員の支えになる存在。

-

看護師のデスクの横に置かれた、生理用品のボックス。市販のティッシュボックスに分かりやすく収めている。

シーズプレイスは保育、福祉といった、人手不足といわれる分野の事業を運営しています。「休んでいいよ」と言いたいけれど、言えない状況ではありませんか?

森林さんTUNAGのそれぞれの職場のチャットで、園長など職場の長が「明日の〇時から〇時まで勤務できる人はいませんか?」と投稿し、手を上げてくれる人を募っています。流動的に働いてくれるパートタイムの従業員が多く、園長の調整の頑張りもあり、うまく回っていると思います。フルタイム勤務が中心だと仕事が属人的になりがちです。弊社は多くのパートタイム従業員の存在に助けられています。

人材確保は、正直にいえば本当にギリギリです。逆説的ですが、ギリギリだからこそ、罪悪感なく休める環境は維持していきたいです。勤める保育園の運動会には絶対参加なのに、自分の子どもの運動会のために休むことができないという理由で、出産を機に辞めてしまう保育士がいると聞いていました。保育園事業を始めたときに、そういう状況は変えたいと思って、「自分のお子さんの運動会を優先してくださいね」と言い伝えました。

「まず自分のことを大切にしてね」というのが弊社の文化。なかなか人材確保が難しいといわれる事業ですが、企業風土で選んでいただき、長く働いてもらえるようにしていきたいです。実際に、弊社の従業員は長く働いてくださっている方が多く、取り組みが伝わっているのかなと、うれしく思っています。

男子大学生や男性インターンなど

若い男性も交えて、女性の健康について話し合う

地域への啓発活動も行っているそうですね。

森林さん東京都国立市で、くにたち男女平等参画ステーション「パラソル」という施設を国立市から受託運営しています。女性と男性及び多様な性の平等をめざした拠点施設ですが、そこで生理に関するイベントも行っています。「生理について話そう」というイベントを開催したときには、近くの大学から男子学生も自主的に参加してくれました。今の学生は、男性でも生理について学ぼうという意識が高く、驚きました。弊社にインターンに来てくれる男子学生もいるので、そういう機会に、男性従業員も交えて生理の話をしながら、どうしたら男女ともに働きやすくなるかを話し合っています。

弊社の男性従業員は5名しかいないので、むしろ男性のことが後手に回ってしまいます。いずれは“男性の更年期”についても取り組んでいきたいと思っています。女性従業員も父親がいたり夫がいたりしますから、男性の健康について取り組むときは、女性従業員にも情報を伝え、身の回りの男性を理解する助けにしてほしいですね。

従業員のウェルビーイングを考えるうえで、心がけていることを教えてください。

森林さん私自身が学ぶことです。弊社はそれぞれの事業所の従業員数が50人未満の企業なので、産業医を置く義務がありません。従業員のメンタルヘルスもサポートしたいので、産業医をお願いできればいいのですが、義務がないゆえに、私が知る範囲では、小さな企業は請け負っていただけないのが実情です。ですから、私や管理職が従業員の体調に気づいて、「病院に行ってくださいね」と医療機関につなげていかなければいけないと思っています。

看護師が勉強会でもらった資料を見せてもらったり、産業医の方のウェルビーイング経営のセミナーに参加して、お話をうかがうだけでなく横のつながりをつくったりもします。最近は、利用している地域の信用金庫でウェルビーイング経営のセミナーを多く開催しているので参加しています。企業の方針もあると思いますが、金融機関が取引先のために開くセミナーには、ウェルビーイングに関するものが増えているように感じます。

業種創業・就業支援事業、男女共同参画事業、ウェルフェア(子育て・福祉)事業、地域活性化事業

従業員数/122名 女性従業員数/117名(2023年1月現在)

(※内容は2023年9月取材時点のものです)