女性のための休暇「エフ休」を策定。福利厚生も斬新なネーミングで“バズ”らせる

2014年にサイバーエージェントが始めた、女性が取得する有給休暇を「エフ休」と呼ぶ施策は、口に出しづらく利用されにくい「生理休暇」に変わる名称として話題になりました。エフ休が採用された経緯や、女性の健康に関する取り組みについてうかがいました。

- 女性が取得する有給休暇をすべてエフ休と総称することで、休暇の利用目的が周りに分からないようにする

- 「女性活躍促進制度 macalonパッケージ」に生理と妊活、育児支援という、女性に必要な支援策をまとめる

- 子宮頸がん検診と乳がん検診は全女性従業員が対象。病気の早期発見、治療をサポート

社長の妊活支援の指示をきっかけに

女性に必要な制度のパッケージ化を検討

サイバーエージェントが2014年に始めたエフ休は、追随する企業が出るなど、話題になりました。具体的な内容を教えてください。

田村有樹子さん(以下、田村さん)女性特有の体調不良の際に、月1回、有給で取得できる特別休暇制度です。女性のための特別休暇を作ったときに、その休暇だけでなく通常の有給休暇も含めて女性が取得する休暇はすべてエフ休と総称することで上司や同僚などに利用目的が分からないように休暇取得を伝えられるように工夫しました。エフ休のエフは「Female」の「F」を指しています。

エフ休=生理休暇ではないのですね。

田村さん女性が取得する休暇の総称です。特別休暇も、生理に限定せず、更年期での不調など幅広くとらえています。これは、特別休暇制度を考えるスタートが、不妊治療のための休暇だったことも一因です。

2014年に不妊治療のサポートを検討したのは、とても早いですね。

田村さん実は、きっかけは社長の藤田からの指示でした。当時は「保育園落ちた」のブログをきっかけに、待機児童が社会問題となっていました。人事本部としても、育児支援の制度を充実させたいと検討しているタイミングだったので、「いきなり妊活!?」と驚きました。

なぜ妊活だったのでしょうか?

田村さん弊社には、サイバーエージェントの“あした(未来)”に繋がる新規事業や課題解決の方法などを提案、決議する「あした会議」という制度があります。2006年から始まったもので、執行役員がチームリーダーとなりメンバーを選抜した複数のチームがそれぞれ、事業アイデアや課題解決につながるアイデアを検討し、「あした会議」の当日に社長に直接プレゼンテーションをします。良いアイデアはその場で決議され、すぐに実行に移されます。

2014年の「あした会議」では、女性に関する施策が複数提案されました。そのまま決議されたアイデアはありませんでしたが、女性への取り組みが必要とされているということは印象に残ったようです。そこで、社長から人事本部に「妊活で何かを考えてほしい」と指示がありました。

「あした会議」では妊活が推されたのですか?

田村さん妊活に関する提案はありませんでした。けれど、「妊活くらいインパクトのあるものでないとやらない」というのが社長の意見でした。2014年は、人気女性タレントが妊活のために芸能活動を休むと宣言したことが話題になり、社会的にも“妊活”という言葉の認知が進んだ年でした。

とはいっても、妊活だけでは対象者が限定的すぎると人事本部で話しました。そこで、妊活を起点に、女性に必要な制度をまとめて「女性活躍促進制度 macalonパッケージ」を作りました。macalon(マカロン)には、「ママ(mama)がサイバーエージェント(CA)で長く(long)働く」という意味を込めています。

素晴らしいネーミングですね!

田村さんありがとうございます。弊社はネーミングに力を入れており、たとえ社内制度でも、その例外ではありません。これも社長の考えなのですが、どんなに良い制度でも、従業員が話題にしなければ認知されないし使われないので、みんなが「こんなものができたよ」と社内外で話題にして、“バズる”名前をつけるように言われています。macalonは、私が上司に千本ノックのような気持ちでたくさんの名前を提出し続け、最後の最後に思いついたものでした。

パッケージとのことですが、どのような制度が含まれていますか?

田村さん2014年のリリース当時は、「エフ休」のほか、不妊治療の通院などを目的に取得できる「妊活休暇」、専門家に妊活について個別カウンセリングで相談できる制度「妊活コンシェル」、子どもの看護時などに在宅勤務できる制度「キッズ在宅」、子どもの学校行事や記念日のために取得できる「キッズデイ休暇」の五つの制度でスタートしました。女性のために考えられた制度でしたが、育児支援策も含んでいるため、実際には男性にも活用されています。

女性の体に関する制度と育児支援制度をまとめたのですね。

田村さん2014年は育休から復帰する女性従業員が100例目を突破したこと、さらに保育園が決まらず職場復帰できない女性従業員が現れたことから、部内では、育児支援制度は絶対に入れたいと話し合いました。また、「妊活」というけれど、実際は生理休暇だって言いづらいよね、という話になり、女性が本当に取得しやすい休暇のありかたを考えました。

もし社長に妊活と指示されなければ、育児支援策を重点的に検討していたと思います。思いがけない提案があったから、「女性に長く働いてもらうためにトータルで必要なこと」という新たな視点で検討できました。今は、さらに卵子凍結や育児支援関連の補助制度を増やし、九つの制度をパッケージしています。

妊活に関する制度について、詳しく教えてください。

田村さん妊活休暇は、不妊治療中の女性従業員が治療のための通院などを目的に月1回まで取得できる、有給の特別休暇です。妊活休暇を取得するときにもエフ休という言葉を使用することで、周囲に知られず取得できます。

妊活コンシェルは、会社でお願いしている専門家に、妊活について月1回30分のカウンセリングを受けられる制度です。今は毎月3枠用意しており、ちょうど埋まるくらいの運用になっていますが、リリース当初は希望者が多く、月6枠を用意しました。最初は対面でしたが、今はオンラインを基本としつつ、対面を希望する従業員がいる場合のみ対面をアレンジしています。

卵子凍結補助は、新しく追加したのですね。

田村さん2022年に、従業員からの提案をきっかけに導入された制度で、女性従業員を対象に、各種検査や卵巣刺激、採卵、凍結保存など卵子凍結に関する費用について1人40万円を上限に補助しています。女性は、キャリア形成で重要な時期と妊娠を考える時期が重なるので、女性従業員のライフプランやキャリア形成の選択肢を広げたいと考えて、導入しました。ただ、卵子凍結は出産を保証するものではなく、身体的な負担もありますので、あくまでも選択肢の一つとして、キャリアやライフプランを考えるきっかけにしてほしいと考えています。

卵子凍結補助追加時には、従業員向けに専門医を招いたオンラインセミナーを開催しました。このセミナーには約100名からの事前申し込みがあり、当日は時間内で紹介しきれないほど多くの質問が寄せられました。

そのようなセミナーは定期的に開催されているのですか?

田村さん新しい制度の導入時などに、理解を深める目的で開催しています。「部下から妊活休暇について相談されたが、どう答えていいのか分からない」という声から、勉強会を実施したこともあります。男性育休なども含めた管理職向けの勉強会など、利用する側だけでなく相談される側の知識のアップデートも時代に合わせて必要だと考えます。

現場が安心して働けるように従業員の健康について先手を打つ

女性の健康に対する施策はありますか?

渡部愛有美さん(以下、渡部さん)女性の子宮頸がん検診と乳がん検診は通常の検診にオプションという形ではなく、最初から検診パックに入れて案内しています。費用はもちろん会社が全額負担します。年齢制限はなく、新卒時からどちらもすべての女性従業員が受診できます。健康診断については、提携の病院で受けるほか、病院に行くタイミングを調整するのが難しい従業員向けに、毎年10月に会社のセミナールームで受けられる機会も設けており、その際には、婦人科検診車にも来てもらっています。

35歳以上は全員、1日人間ドックを受診することになり、セミナールームでなく外部のクリニックでの実施となります。新卒時からの女性の乳がん検診は乳腺エコーですが、40歳以上は外部クリニックで乳腺エコーかマンモグラフィーかを選べるようになります。

新卒も含めた、全女性従業員が対象なのですね。

渡部さん人事本部のミッションは、「攻めを守る」です。現場で働く人たちが安心して全力で仕事をできる=攻められるように、何ができるかを考えるのが私たちの仕事であるという、大切な行動指針です。女性のケアもその一つですが、女性従業員だけでなく、全従業員の健康について“先手を打つ”ことが重要だと思っています。

子宮頸がん検診と乳がん検診を全女性従業員対象にしたのも、若いと病気を身近に感じておらず危機感も薄いと感じたからです。実際には若くても罹患する人はいますから、会社が先手を打つことで、早期発見、早期治療につなげたいと思っています。

“先手を打つ”ために、検診以外にも取り組んでいることはありますか?

渡部さん相談窓口を多くすることです。人事への相談はいつでもウェルカムで、担当従業員だけでなく、CHO(Chief Human Officer)の曽山に直接相談することもできるほどオープンです。従業員用のポータルサイトには、相談内容ごとに「渡部が担当です」などと具体的な担当者の名前とメールアドレスを掲載しています。「〇〇窓口」などとパブリックにせず、担当者と直接つながれるクローズドな状態にすることで、安心して相談してもらえるように心掛けています。

それ以外にも、必要に応じて産業医との面談を調整したり、月に一度、希望者を対象に臨床心理士資格を持ったカウンセラーとの面談機会を設けたりしています。

必要に応じてとのことですが、その必要はどのように判断しますか?

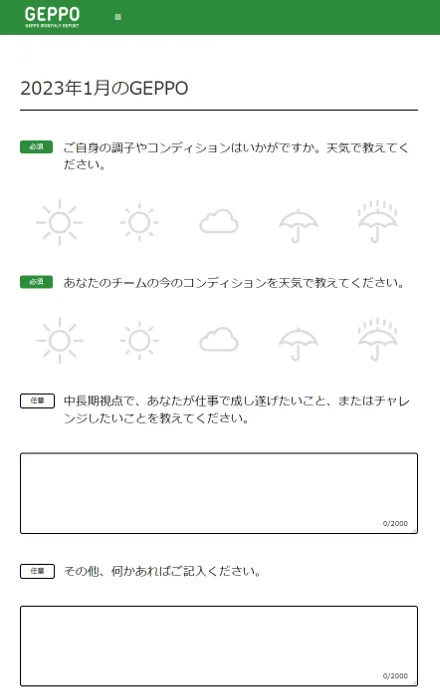

渡部さん「GEPPO」(ゲッポウ)という、弊社独自のシステムを利用します。これは、現在の自分のコンディションについて、晴れ、曇り、雨などと天気で答えてもらうオンライン形式のアンケートで、月初に全従業員対象で行っています。キャリアの志向や課題感など、毎月異なる質問を投げかけてコメントしてもらったり、気になることをフリーコメントで相談してもらったりもしています。

運営しているのは、人事本部のキャリアエージェントチームです。GEPPOを参考にしながら適材適所の社内異動を考えているチームで、回答が仕事の抜擢につながることもありますから、任意のアンケートですが100%近くの従業員が回答しています。

GEPPOの回答内容はキャリアエージェントチームと役員しか見られないようになっており、書いたことが自分の意に反して広く知られてしまうことはありません。フリーコメントがあれば、必ず返信するなど、従業員との信頼関係を築く努力をしており、心理的安全性を担保することで正直に書いてもらえるように取り組んでいます。

実際に気になる相談があった場合はどうしますか?

渡部さんフリーコメントで具体的な相談があった場合はもちろん、ずっと晴れを選んでいたのに急に大雨を選んだなど、気になる従業員については、まずキャリアエージェントチームの担当者が「1度お話を聞かせてください」とメールをして、面談します。その上で、相談者の上司への相談や産業医との面談が必要だと判断した場合、本人の同意を得て、上司や私たち健康推進室と連携します。

macalonパッケージも含めて、健康についての制度を充実させたことで、良い変化はありましたか?

田村さんmacalonをリリースする前は、新卒採用のときに女子学生から「育休は取れますか?」という質問を多くされました。もちろん育休はしっかりと取れるのですが、ベンチャー企業のイメージが強く、子育てしながら働けると思われなかったようです。質問されれば「取れます」と答えられますが、質問しないまま弊社を選択肢から外す学生もいるかもしれないと残念に思っていました。macalonリリース後はそのような質問がなくなり、長く働ける会社だという前提で志望してもらえるようになったと思います。

渡部さん私の家族にもベンチャーのイメージが強かったようで、2013年に入社した当初は、仕事がハードなのではないかと心配されてしまいました。けれど、macalonや卵子凍結補助がスタートするたびに家で話すと、「いい会社だね」と言ってもらえ、今ではこの会社で働くことを応援してくれています。

家族など、周りの人に働くことを応援されるというのも、長く幸せに働き続けるのに大切なことだと思います。先ほどの“バズる”に通じますが、制度を充実させるだけでなく、それが広く認知されるように取り組むことも、従業員の働きやすさを支えることになると思います。

業種メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業

従業員数/6,337人 女性従業員数/2,034人(2022年9月時点)

(※内容は2023年10月取材時点のものです)