女性技術者が中心となり「鹿島たんぽぽ活動」を立ち上げ、現場環境の改善に努める

建設業界では、2014年8月に国土交通大臣と建設業5団体のトップが会談を行い、5年間で技術系女性従業員の比率を倍増させるなど「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」を目標に掲げました。さらに、20年1月には、取り組みの成果として設立された建設産業女性活躍推進ネットワーク(新しい行動計画策定後に取り組みの趣旨を明確にするため建設産業女性定着支援ネットワークに名称変更)を策定団体に加え、「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画~働きつづけられる建設産業を目指して~Plan for Diverse Construction Industry where no one is left behind」を策定し、女性技術者・技能者だけでなく建設産業におけるすべての女性の定着促進に向けて「働きつづけられるための環境整備」を中心に官民一体となって取り組んでいます。当時の会談参加企業であり、女性活躍推進に力を入れる鹿島建設に話をうかがいました。

- 女性技術者のパイオニアが中心となり、環境整備や啓発活動を行う「鹿島たんぽぽ活動」を立ち上げた

- 建設業界団体が策定した「現場環境整備マニュアル」を参考にしつつ、全社を挙げた「鹿島たんぽぽ活動」により女性専用トイレや更衣室の設置、作業着(紺色orベージュ)の選択制の採用などを行った

- 女性従業員を対象とした集合研修、メンター制度を取り入れ、会社主導で女性従業員同士のつながりをつくった

誰にとっても働きやすい建設現場の職場環境を目指し「鹿島たんぽぽ活動」をスタート

女性の健康課題に関する話の前に、鹿島建設をはじめ、建設業界における女性の活躍推進の背景や経緯を伺ってもよいでしょうか。

中澤律夫さん(以下、中澤さん)弊社では、1999年の男女雇用機会均等法の改正を機に人事部に専任担当者を配置し、女性が活躍できる環境づくりに取り組んできました。2006年から土木・建築それぞれの建設現場で施工管理を担当する総合職の女性技術者の採用をスタートさせており、その人数は年々増加しています。

このような動きは弊社だけでなく建設業界全体のことで、日本建設業連合会では、2014年に建設業における女性の活躍を支援するための活動を開始、女性技術者・技能者の愛称を公募し「けんせつ小町」と決定、15年に「けんせつ小町委員会」を発足、建設業内外に対し、さまざまな魅力発信・啓発活動を展開しています。

鹿島建設では、「けんせつ小町」とは別に、独自の女性技術者による活動があるそうですね。

中澤さん2015年にスタートした「鹿島たんぽぽ活動」です。「女性にとって働きやすい現場は、誰にとっても働きやすい」という考えのもと、弊社の女性技術者と協力会社の女性技能者が中心となって現場の職場環境の改善に取り組んでいます。

15年10月に、日本建設業連合会が、「『けんせつ小町』が働きやすい現場環境整備マニュアル」を策定しました。その中には、現場の女性専用トイレや更衣室、作業服についても触れられており、弊社もそれにのっとり、女性が働きやすい現場の環境整備を進めています。実際の現場の環境整備については、鹿島たんぽぽ活動で得られた女性従業員や技能者の意見も取り入れながら、改善を進めています。

鹿島建設の現場に設置された女性専用のパウダールームは、話題になりましたね。

中澤さん15年頃から、現場の工事事務所には、女性専用トイレと更衣室を兼ね備えた「パウダールーム」の設置を進めています。規模や場所など条件が異なるため、すべての現場に等しく……というわけにはいきませんが、女性専用トイレについては、ほぼすべての工事事務所に設置し、いつでも使えるようにしています。

女性専用トイレについては、清潔であることだけでなく、安全性にも配慮する意味で、女性専用のトイレであることを明記する、男性が無断で使用できないように施錠管理する、目隠し板などで女性用と男性用を明確にエリア分けする、入口を別にして動線に配慮する、室内灯をつけた際に室内の様子が外から分からないようにするなどの具体的な設置基準を明確にしています。

特に「京急大師線工事」(川崎市川崎区)の現場に設置した機械監視とカードキーによる入出管理機能を備えたセキュリティー万全の女性専用「パウダールーム」のユニット化は、とても好評です。こちらも、鹿島たんぽぽ活動の女性技術者や技能者の意見を取り入れて実現したものです。

-

横浜環状南線 釜利谷庄戸トンネル工事事務所の女性専用更衣室

-

同工事事務所内の女性専用トイレ。トイレ用擬音装置も設置されている。

作業着にも工夫があるそうですね。

中澤さん「けんせつ小町」のマニュアルでは女性専用の作業着などを開発することを推奨し、女性の体形に対応したサイズ展開をベストな取り組みとして例示しています。弊社では、元々、紺色と薄いベージュ色の二種類の作業着があり、季節によって使い分けられていましたが、季節に関係なく本人が選択できるようにしました。これは、生理中に薄い色のズボンをはくのに抵抗があるという声に応えたものです。さらに、紺色の作業着は生地が薄く、下着が気になるという声に応えて内布を入れた仕様にしたり、シルエットが細身のサイズを増やしたり、シャツの胸の部分があかない仕様のデリケートボタンを増やしたり、現場の女性の声を聞きながら改善を進めています。

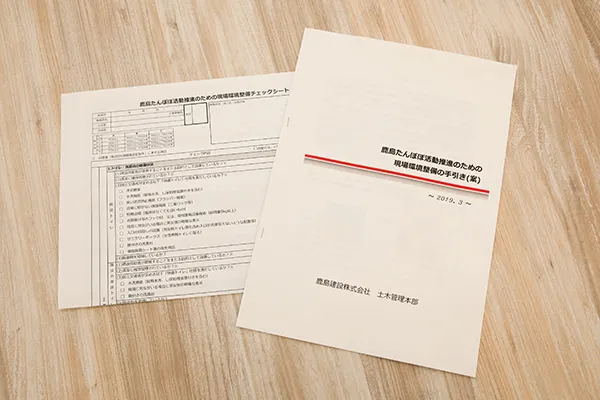

須田久美子さん(以下、須田さん)鹿島たんぽぽ活動は、現場の就労環境改善だけでなく、活動そのものを周知することで現場の女性の働きやすさを推進していくという、重要な役割も担っています。19年に、弊社の土木管理本部において「鹿島たんぽぽ活動推進のための現場環境整備の手引き」を作成しました。「『けんせつ小町』が働きやすい現場環境整備マニュアル」の取り組み項目に、弊社独自の内容を加えたものです。この手引きを社内イントラネットで従業員に共有するとともに、各現場の所長に直接配布しています。冊子にして配ることで、きちんと見てもらえる、何か分からないことがあったときにすぐに確認してもらえるという効果があります。

内容は、トイレや更衣室、休憩室など女性用の設備についてだけでなく、働きやすい職場環境づくりとして、ハラスメントの防止対策や出産と育児をサポートする仕組み、現場に初めて女性が着任する場合の準備の仕方などがまとめられています。また、「けんせつ小町」のマニュアルでうたわれている基本方針を、より具体化して記述しました。例えば「妊産婦の容体変化への対応策を講じる」という項目については、妊婦にとって椅子やソファのほうが床に座るより体勢が楽なため「休憩室に横になれるようにソファもしくは座椅子、リクライニングチェアなどを設置する」という対応策を独自に追加しています。

現場の理解は進んでいるのでしょうか?

須田さん現場によって差はありますが、全体的な傾向として、女性技術者の育成に対する意識は高いと感じています。女性技術者がいない現場から、「この現場にも配置してほしい」と言われることもあります。女性技術者の専門性によって配属する現場が決まるので、すべての現場に配属することはできないのですが、女性技術者がしっかり育つことを期待して、前向きな所長がいる現場に優先的に配属したいと思います。

澤田麻子さん(以下、澤田さん)現場にいると、他社の取り組みなども見えますし、社外との接点も多いですから、本社以上の気付きがあるのかもしれません。本社が取り組む環境整備と並行して女性の実際の現場配属もスタートしましたから、環境整備が整わない当初は、現場の所長や所員が学びながらルールを作っていかなければならないという苦労もあったと思います。一方で、現場で直面しないと気付かない課題もありますから、本社がそのような声を拾いながら制度を整えていく必要があると思います。

「鹿島たんぽぽ活動推進のための現場環境整備チェックシート」というものがありますね。これは何ですか?

須田さん定期的に、本社や支店の安全衛生・環境担当者が現場に出向き、現場状況を点検しています。その際、現場環境についても「鹿島たんぽぽ活動推進のための現場環境整備の手引き」に沿った対策が実施されているかを確認するためのチェックシートを活用し、できていない場合は指導してもらっています。また、好事例があれば社内に水平展開しています。

メンター制度で女性従業員が相互に支え合うための仕組みをつくる

女性の健康について、知識を深める取り組みも実施していますか?

田中宏明さん(以下、田中さん)22年8~9月に、健康経営推進の一環で、働く女性の健康に関する動画を3本作成し、社内で公開しました。動画の内容は、「女性のカラダについての基礎講座」「更年期の知識」「女性のカラダに関する管理職研修」とし、女性の健康について知っておくべき知識を広くまとめました。

中澤さん23年10月の育児・介護休業法改正に合わせて、弊社でも出生時育児休業(産後パパ育休)制度を導入しています。同制度改正時には、女性の健康や産後にどのようなサポートが必要なのかを説明し、男性従業員の育児休業取得を推奨しています。

現場勤務だと、出産・育児と仕事を両立するのが難しいように思います。

中澤さん15年から「出産前後の女性総合職向け研修」をスタートしました。これは、育休中、産休・育休から復帰して1年以内の女性総合職を対象に、仕事と育児の両立への不安をなくし、安心して働き続けてもらうことを目的とした研修プログラムです。研修には乳幼児を連れてくることも可能です。現在では、対象者を男性と上司にも広げ、「両立支援研修」として継続実施しています。

須田さん現場においても、さまざまな仕事があります。実際にトンネルの中などの工事場所で施工管理を行うこともあれば、工事事務所の中で施工計画を検討したり、発注者との協議をしたり、建設資材を発注するといった工務業務もあります。妊娠中は、本人の希望や体調に配慮してデスクワーク中心の業務を担当する、あるいは本社や支店に異動するなどの調整をし、仕事を続けられるようにしています。

現場でのデスクワークをテレワークも利用しながら行う女性従業員も登場しており、テレワークで“現場”に従事するという選択肢も増えました。このような従業員の登場は、性別に関わらず現場の働き方のロールモデルとなっています。

健康管理体制について教えてください。

田中さん本社の健康管理センターの産業医のうち2人が女性で、週1.5日、本社に勤務していただいています。診察だけでなく予防として、健康相談にものっています。健康管理センターでは、予約制の半日ドックも行っており、レディースデーも設けています。

健康経営の推進を目指して、全国の48社(2023年10月現在)の企業が加入する「Kenko企業会」に参加しており、22年度は「女性の健康分科会」に所属していました。23年2月に、その分科会で「男女の更年期からみるウェルビーイングな働き方」というパネルディスカッションに弊社人事部長が登壇し、多くの従業員がオンラインで視聴しました。

女性が少ない現場では、メンタル面のサポートも必要だと思います。

澤田さん弊社では、若手育成の一環としてメンター制度を採用しています。種別によって若干運用が異なりますが、上司とは別の先輩従業員(メンター)が、若手の従業員(メンティ)の指導や支援を行う社内制度です。

須田さん例えば土木部門の場合、2016年から女性技術者に限定してメンター制度の試行をスタートしました。10年次以下の女性技術者(メンティ)に、配属先以外の先輩女性技術者(メンター)がつき、仕事やプライベートにまつわる悩みや不安などを聴き、解決策を一緒に考えながらメンティの自立を促します。メンターとメンティは1対1の面談を原則とし、半年に1回以上の頻度でメンター面談を実施します。メンター同士の情報共有とさらなる学びを目的として、2か月に1回程度、全体あるいは部署別にメンター会議を開催します。事務局は本社土木管理本部が行います。当初はメンター研修やメンター面談に消極的な従業員も多かったのですが、実際に取り組み始めたところ、研修や面談を通じた学びが、自身の部下育成に役に立つなど、メンターにも好評でした。土木の女性技術者が1人という支店や現場もありますから、横のつながりを作ることは、仕事を継続していくうえで重要だと思います。

試行により良い成果が得られましたので、20年からは性別にかかわらず1~13年次の土木系技術者を対象に本格運用しています。

女性の健康課題への取り組みが女性の仕事の幅を狭めないように配慮

現場に勤務する女性従業員から、さらなる配慮を求める声は多く上がるのですか?

澤田さん鹿島たんぽぽ活動などを通じて女性技術者の声を集めていますが、現場に出ている女性技術者は、過剰な女性扱いを求めない人が多いと感じます。健康課題に関して会社として取り組むことは重要ですが、それが女性の仕事を制限することにつながってはいけません。

今回は、鹿島建設の女性土木技術者のパイオニアといわれる、土木管理本部土木企画部人事・教育グループの須田久美子専任部長にもご参加いただいています。須田さんの総合職としての入社は当時としては異例だったそうですね。

須田さん大学の土木工学科で学んで、スケールの大きなものをつくるなら大手ゼネコンに入りたいと、卒業論文担当の教授に相談しました。当時はゼネコンの女性総合職採用はなかったのですが、教授が自分の伝手(つて)をたどって相談してくださり、鹿島建設に入社できました。最初に配属されたのが技術研究所で、23年間、コンクリートの耐震性や長寿命技術等の研究技術開発に携わりました。その後2年間本社の設計部門を経験し、2007年に東京土木支店裏高尾橋JV工事事務所に副所長として配属されました。入社当時からずっと現場に出たいと思っていましたが、その夢が実現するのに25年かかりました。

現場に急に女性が配属されて、戸惑いはありませんでしたか?

須田さん所長からは好きなことをやればいいと言われましたし、協力会社の方々は、副所長として配属された人に自分たちがNOと言える立場ではないと、当然のように受け入れてくれましたので、その点の苦労はありませんでした。むしろ、初めて現場に入るのに副所長という立場で、自分に何ができるのかと不安でした。ですが、配属されたのが橋梁(きょうりょう)の現場だったので、23年間携わったコンクリートの研究実績と、それまでに築き上げた実務経験や大学教授・研究者など社内外との人脈が役に立つと気付き、その不安も払しょくされました。

当時は女性専用のトイレや更衣室などはなかったですよね?

須田さん配属当初は女性技術者が私1人しかいない現場でしたので、自分1人のために現場の経費は使えないなと思っていました。工事事務所には事務やCAD担当の女性がいましたので、女性専用のトイレはありましたが、現場では男性と同じトイレを使っていました。

須田さんは、「鹿島たんぽぽ活動」の立ち上げに携わっています。そのようなご自身の経験が、土木の現場に女性が増えるのには、現場の整備が必要だと考えるきっかけになりましたか?

須田さんそうですね。最初の現場では、私が配属されてから毎年、新入社員の女性技術者が配属され、また、女子学生を対象とした現場見学会なども頻繁に行っていましたので、女性専用のトイレや更衣室・シャワールームを増設しました。若い世代の女性技術者が増えていく中で、男女別の設備は必要だろうと思い、「鹿島たんぽぽ活動」を立ち上げて全社展開しました。また、社外活動として、土木技術者女性の会、建設産業女性定着支援ネットワーク等で業界全体に向けた活動にも取り組んでいます。

澤田さんは、須田さんが副所長となった翌年の2008年の入社ですね。

澤田さん私が就職活動をしていた06年くらいから、大手ゼネコンでも女性の総合職採用が始まっていました。その中でも、鹿島建設は「女性でも海外勤務してください」という感じで、私はまさに海外勤務を希望していましたから、念願かない入社することができました。実際に、インドネシアの現場に約2年勤務しましたが、本当にやりがいがありました。今は子どもが小さいので海外の現場は難しいのですが、また機会があれば喜んで行きたいです。

世界最大級の掘削断面といわれる釜利谷庄戸トンネル工事に従事する、女性技術者の2人にもうかがいます。現場で“女性として”困ることはありませんか? 率直に聞かせてください。市川さんは入社14年目の中堅と言われる立場ですね。

市川智子さん(以下、市川さん)はい。私は、特に“女性として”困ることはありません。ただ、年次が上がったことで、これまでに担当していた現場の施工管理業務とは違う役割を求められるようになりました。この4年間は現場に出ることなく、工事事務所の中で工務業務の仕事に従事しています。

阿部さんは入社1年目の新人ですね。

阿部花奈子さん(以下、阿部さん)今、従事しているトンネルの現場は、粉じんの汚れが目立たないようにベージュの作業着を着るのが慣例となっていますが、生理のときは、色の薄いズボンだと少し気になります。先日、そのことを女性技術者で話したときに、紺色の作業着を着るのも自由だと初めて知りました。ただ、そのときだけ紺色を着ていたら、生理中だとみんなに分かってしまいますから、やっぱり着づらいという話になりました。

市川さん私はベージュで気にしたこともなかったので、そのような意見が新鮮でした。ですから、女性技術者で相談して、みんなで普段から紺色の作業着を着るようにしようとか、男性にも呼び掛けて、もっと作業着の色を自由に選べるように現場を変えていきたいなどと話しています。

2人は入社時から現場配属で、技術者として活躍していますね。目標などはあるのですか?

阿部さん私は大学で土木を学び、就職活動で現場見学をする中で、大きなものをつくる仕事に憧れて入社しました。今は何か目標を持つよりも、目の前の仕事にやりがいを感じています。最初は学ぶだけの立場でしたが、今は現場を歩いていると名前で声を掛けられて「これをしてほしい」と頼みごとをしてもらえるようになったり、資材注文で協力会社の方とコミュニケーションが取れたり、ようやく役に立っていると思えることが増えてきてうれしいです。

市川さん私は、父が土木関係の仕事をしていたことから興味を持ち、この仕事を選びました。父がダム建設に携わっていたこともあり、完成後の姿を誰かに見せられる仕事がしたいと思っていました。この現場に配属されるまでは、下水道処理施設の現場を担当していましたが、工事完成後は一般の方に見ていただくことができない現場でした。今回の現場はトンネルという、完成後も一般の方に見ていただける仕事です。今は担当している工務業務に励み、ゆくゆくは自分で現場全体をマネジメントしてみたいと思っています。

意識の高い女性が多くて素晴らしいですね。

中澤さんありがとうございます。今は女性の所長がいないので、弊社としての今後の課題は、女性の所長を輩出することです。女性技術職の積極的な採用開始から15年ほどたち、ようやく所長を担えるような年次に女性従業員が到達してきました。ですから、今後に期待しています。

そのように、女性の積極的な活用を進める理由は何ですか?

田中さん14年に建設業界全体が女性技術者の積極採用と育成に向けて動き出しました。この根底には、建設業が抱える将来の人材不足への対応という課題があり、これは弊社の課題でもあります。また、社会的にもさまざまな領域で女性の活躍推進が進み、建設業界も、職域による男女差をなくしていこうという方向に進んでいます。

実際に採用活動でも、建設業に対して夢を持って入社を希望する女性に多く出会います。女性だからという理由で望む仕事ができないのは不平等ですから、希望する人には平等に開かれていくのが、今の社会のあり方だと思います。

事業総合建設業

従業員数/8,129名 女性従業員数/1,394名(2023年3月末現在)

(※内容は2023年12月取材時点のものです)