「生理痛体験研修」が生理についてオープンに話せるきっかけに。社内掲示板で女性ニーズを吸い上げる

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

2008年に創業し、デジタルマーケティング領域で企業の課題解決や事業拡大を支援するアドフレックス・コミュニケーションズは、働きやすい職場環境の構築を社内で積極的に議論するなど、女性の健康に焦点を当てています。2023年3月、生理痛を疑似体験できる「生理痛体験研修」を実施したことをきっかけに、社内で生理についてオープンに話しやすくなり、女性の健康をサポートする制度も進展しました。スピード感を持って制度改革に取り組めている要因などについてうかがいました。

- 社内研修の一環として「生理痛体験研修」を実施。男性も生理痛の痛みを疑似体験

- 1時間単位で休める生理休暇や、無料で利用できる生理用品を設置するなどの施策を開始

- スーパーフレックス制度導入により、体調に合わせて勤務時間帯を調整可能に

改革プロジェクトで議論した「男女の差」から、生理痛体験の研修の実施へ

2023年2月に社内研修の一環として「生理痛体験研修」を実施したそうですね。そのきっかけや経緯について教えてください。

桑畑さん働きやすい環境を目指して、2年前から働き方や女性のキャリアなどさまざまなテーマを議論し制度化に結びつける「会社をよくするプロジェクト」を実施しています。そのプロジェクトの議論の中で、「男女の差」の話題から、「生理痛があるかないかで仕事のパフォーマンスが変わる」という女性従業員の発言がありました。それをきっかけに、社内の女性比率が増している中での、女性の健康課題に対するサポートの必要性を再認識しました。

そんなとき、奈良女子大学の佐藤克成准教授とその研究チームが開発した生理痛を疑似体験できるVR装置「月経痛体験システム」の存在を知り、教授に連絡を取ると装置の貸し出しが可能ということで、お願いしました。現在の、弊社の従業員の男女比はほぼ半々ですが、管理職は約8割が男性です。男性には分からない女性のつらさや痛みを体感することで、女性従業員への理解も進むとも思いました。昨年2月に任意参加で「生理痛体験研修」を開き、男性従業員24名と女性従業員5名が参加しました。

研修を実施し、社員からどのような反応がありましたか。

桑畑さん僕も体験しましたが、相当痛かったです。別の男性従業員も、「この痛みが毎月何時間も続くのは信じられない」と語るなど、理解が進んだと感じます。

生理痛体験研修には、男性だけでなく女性も参加していたんですね。

瀧口はるかさん(以下、瀧口さん)私は参加しました。約1年前に転職してきたのですが、以前の会社は生理痛で仕事を休めるような雰囲気はなかったので、こうした研修が実施されること自体が驚きでした。私は生理痛がそれほど重くないので、研修では自分が感じている痛みよりも強い痛みを体感し、同じ女性でも違うのだと改めて考えさせられました。

生理痛はないものの、PMS(月経前症候群)で生理前に気分が沈んだり、イライラして人にきつい態度を取ってしまったりして落ち込むことがあります。なかなか人に理解されにくい症状ですが、研修では、同じように「PMSがつらい」という同僚の女性と一歩踏み込んだ話ができて、大変なのは自分だけではないんだなと安心しました。

研修後、生理について、社内で話題にしやすくなったんですね。

瀧口さんはい。男性従業員にも生理痛を体験してもらったことで、男性も女性も、生理についてざっくばらんに話せる機会になったと思います。

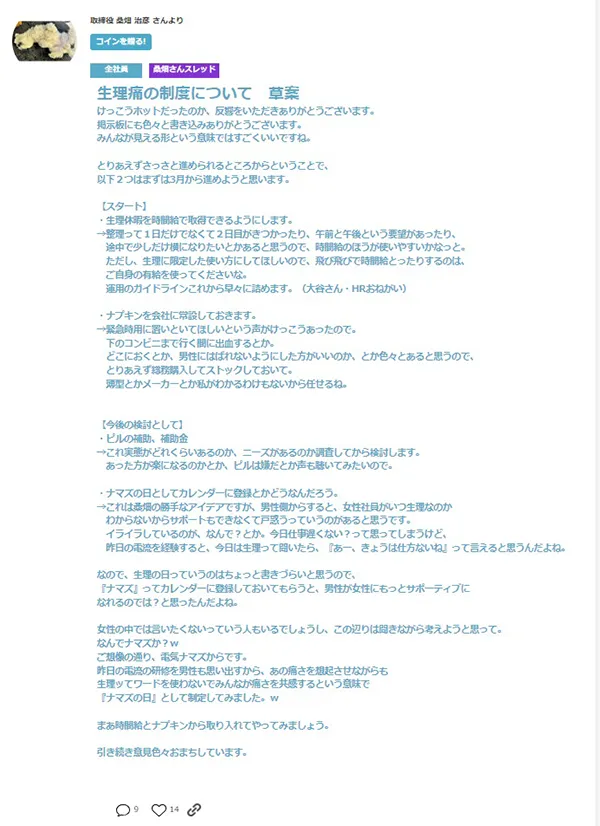

桑畑さん研修後、社内掲示板に、研修に参加した従業員が感想や考えたことを書き込み、共有してくれました。それを読んで、僕も掲示板に、生理痛体験と従業員の意見を読んで考えた「生理痛の制度について」の草案を投稿しました。

桑畑さんその当時でも生理休暇は有給で月1日取得できましたが、「在宅勤務中、痛みのある間だけ2時間ほど横になりたい」といったニーズがあることを知り、1時間単位でも取得できるようにしました。また、緊急時用に会社に生理用品を置いてほしいという要望があり、現在は、会社から無償支給という形で常備しています。女性従業員の提案で、上司や同僚にも休暇取得を言いやすいように、生理休暇を「エフ休」と呼ぶようにも変更しました。低用量ピルの補助も検討しています。

投稿にある「ナマズの日」って何ですか?

桑畑さん一緒に仕事する男性従業員が気遣えるように、生理の日を、何か言いやすい言葉……例えば「ナマズの日」に変更して、女性従業員は社内共有のデジタルカレンダーに入力してはどうかといったアイデアを掲示板に書き込みましたが、女性従業員から反対されました(笑)。そもそも、生理の日を共有のカレンダーに書くのは恥ずかしい、と。なので、このアイデアは取りやめています。

従業員も、社長に意見できる空気があるんですね。

桑畑さん僕が普段から、服装もカジュアルで、掲示板への書き方もラフなので、距離は感じないかもしれませんね。

研修をきっかけに、掲示板というオープンな場で生理についての意見交換ができたことはとても良かったです。従業員の課題感も分かりますし、僕の案について、すぐに反応をもらえます。ニーズがあること、しなくてもいいことが分かれば、僕が決断しやすくなるので、スピード感を持って制度改革が実現できます。

ニーズがあれば、すぐに施策として実行するというスピード感は、ベンチャー企業だからこそですね。

桑畑さんそうかもしれませんね。実行したほうがいいと思う施策は、採用する時点で、担当を指名し、すぐに動いてもらうように指示しています。

磯部さんは、生理に関する社内コミュニケーションについてどのように思われますか。

磯部仁美さん(以下、磯部さん)私も転職してきましたが、以前の職場は8割が男性従業員で生理休暇を取得する女性がいなかったため、この会社では必要な女性が当たり前に取得していることに驚きました。

磯部さんも利用していますか?

磯部さん私自身は大学時代に生理不順だったことから、低用量ピルを使用しているので、今現在は生理痛やPMSで悩んでいません。生理痛が重くてつらそうにしている同僚に、「低用量ピルを使うとつらさが和らぐよ」といった知識や体験を話すようにしているので、産婦人科で診察を受けて低用量ピルを使い始めた女性もいると思います。

また一昨年、不正出血をきっかけに受けた婦人科検診で、子宮頸(けい)がんに発展する一歩手前の高度異形成が分かり、手術しました。その前年の検診では異常がなかったので、たった1年で高度異形成になるのかと怖くなりました。定期的に婦人科検診を受ける重要性を実感し、同僚に伝えています。

率先して周りの女性に話しているなんて、素晴らしいですね!

磯部さんまだ自分の周りの女性に、話題が出たときに話しているだけなのですが。ただ、生理痛体験研修の後から、社内に生理について話しやすい雰囲気ができたことで、今は、低用量ピルや婦人科検診の重要性を、社内でもっと広く啓発したいと考えるようになりました。

体調に合わせて働く時間帯を調整できる、スーパーフレックス制度を導入

そのほかに女性従業員の健康に関わる施策はありますか?

桑畑さん女性に限った施策ではありませんが、23年からコアタイムがないスーパーフレックス制度を導入しました。指定の総労働時間分を働けば、仕事をする時間帯は自由にしてもいいという制度で、出勤や退勤の時間を調整できるだけでなく、体調に合わせて、ときには2~3時間休むという使い方もできます。

瀧口さんPMSで体調がすぐれないときなどは、朝、少し休んで体調を整えてから出勤するようにしています。周囲にも体調不良のときに活用している女性従業員がいます。「生理痛で早退します」など、言いづらいことを言わなくてもいいのがありがたいです。

松岡 希さん(以下、松岡さん)私は出産後9か月で復帰し、子育てしながらチームのマネジメントをしています。育休中にスーパーフレックス制度の導入を聞き、育児と仕事の両立の不安がスッと解消されました。保育園の送り迎えのたびに気が引ける思いをすることもありませんし、本当に疲れているときは休憩を取るなど自分の体を大切にでき、仕事のパフォーマンスを維持できています。

つわりで体調がすぐれない時期があったり、普通に働いているように見えても切迫早産のリスクを抱えていることがあったり、妊娠中の女性は常に不安を抱えていますから、スーパーフレックスがあれば、本当に心配なときは休憩を取ることができていいな、と思いました。妊婦健診のたびに早退したり休みを取ったりする必要もないし、不妊治療と仕事も両立しやすくなるので、これから妊娠・出産を希望する人にも心強い制度です。

桑畑さん出産して働いているのは、弊社では松岡さんが4人目で、彼女はマネージャーとしてチームを率いてくれています。彼女のようなロールモデルが増えれば、その下の層もライフイベントを考えた働き方がもっとイメージしやすくなると思っています。

育休から復帰する時期についても、必要な期間を取得していただくのが大前提ですが、その上で、欧米では1年も休まずに復帰する女性もいますし、早く復帰して働きたい女性に応える選択肢があってもいいと考えています。そこで、出産後14か月以内に育休から復帰した場合、復帰した月から14か月目まで、毎月10万円を給料に上乗せする制度を始めました。

松岡さんこの制度も私の育休中に始まったのですが、その連絡をいただいて、夫とかなり盛り上がりました。実際に復帰から4か月分が対象になりましたが、育休中は収入が下がる中で育児に関する費用が増え、少なからず不安がありましたから、救われた気持ちになりました。

桑畑さんが、女性の健康課題をサポートする制度改革に注力される理由や意味を教えてください。

桑畑さん弊社は男女関係なく、クライアントと対峙(たいじ)するような重責を担う仕事に従事しており、業務では常に緊張を感じている状態です。だから、会社ができることとして、従業員の心身のサポートを重視し、ストレスフリーな職場環境の構築を目指しています。その中の一つとして、女性特有の健康課題をサポートするのは当然のことだと思いますし、人生で起こる出産や育児、更年期症状、親の介護などに関しても、従業員の心身の健康を考え、ケアする施策を考えていく必要があると思っています。

まだ更年期症状をサポートする制度には着手していませんが、課題としては考えています。女性従業員にヒアリングし、会社としてどんなサポートができるのかを、トップである僕が、従業員に伴走しながら考えていきたいと思っています。

事業デジタルマーケティング領域における企業の課題解決、事業拡大の支援、最先端AIソリューションを活用したコンサルティングサービスの提供など

従業員数/89名 女性従業員数/61名(2024年1月現在)

(※内容は2024年1月取材時点のものです)