男女に幅広くヒアリングし、啓発。女性の健康課題を話せる空気を作る

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

日清食品ホールディングスは、2018年に「日清食品グループ健康経営宣言」を策定し、グループ全体でさまざまな取り組みを実施しています。女性の健康課題についても、23年から、女性従業員のライフサイクルの中で生じる健康課題の解決につなげるさまざまな選択肢を用意し、提供することを目的としたプロジェクトが本格始動しました。保健師・看護師やデータサイエンティストなど、“プロ”を起用することで取り組みの精度を上げていく、健康経営推進室にお話をうかがいました。

- 女性従業員の健康課題の解決につながる選択肢を用意するプロジェクトを発足

- 生理用品の無償配布と同時に、男女のトイレにポスターを貼り、生理への理解を深めるように努める

- 健康経営推進室に保健師・看護師とデータサイエンティストを配属。プロの視点で施策を検討・提案する

妊活サポートに関するアンケートから、生理や更年期という課題に気づいた

日清食品ホールディングスの女性の健康に関する取り組みについて教えてください。

三浦康久さん(以下、三浦さん)弊社では2020年に「働く女性の健康」オンラインセミナーを実施するなど、健康経営の一環として女性の健康課題にも取り組んできましたが、現在は特に23年から始まった「プロジェクトPOO(プロジェクトプー)」に力を入れています。POOとは「PLUS ONE OPTION(プラス ワン オプション)」の頭文字を取った略語で、生理痛やPMS、不妊、妊娠・出産、更年期といった女性のライフサイクルの中で生じる健康課題の解決につなげるさまざまな選択肢を用意し、提供することを目的としたプロジェクトです。健康経営推進室が主体となって、知識や最新情報を得られるセミナーや、専門家に相談できるサービスなどを提供しています。

施策を始めるきっかけがあったのでしょうか。

三浦さん21年に各事業所の産業医をまとめる統括産業医から、妊活(卵子凍結)に対する福利厚生や補助制度を導入している企業の話を聞いたことでした。妊活に関して私たちも真剣に考えようと、女性従業員の比率が高く、既に補助制度などを積極的に導入されている企業の担当者にヒアリングしたり、弊社の女性従業員に「卵子凍結」に関するアンケートを実施したりしました。

どのようなことが分かりましたか?

三浦さんアンケート結果からは、妊活の補助制度を歓迎するという声もあれば、プライバシーに関わることなので情報開示したくないという声もあり、回答は十人十色。それぞれの価値観によって望むサポートも異なります。自由回答から、妊娠や不妊だけでなく生理痛や更年期など、悩んでいる健康課題も一人ひとり違うと分かったため、「プロジェクトPOO」では仕組みや制度を構築するよりも、それぞれの健康課題の解決につながるように、選択肢をできるだけ多く用意して従業員が選べるように取り組むことにしました。

アンケート後のヒアリングも丁寧に行ったそうですね。

西山歩さん(以下、西山さん)性別や年齢、子どもの有無など、異なるプロフィールの従業員を約20名選び、ライフステージに伴う悩みなどについて、健康経営推進室のメンバーが手分けしながら1人ずつヒアリングしていきました。興味深かったのは、同じステージのキャリアや役職であっても、仕事への考え方や周囲のサポート状況で、不安や悩みの内容、会社や上司に求める要望が異なるということ。健康課題の解決につながる選択肢をできるだけ多く用意することが、私たちの役割だという結論に至りました。

女性のための施策のヒアリングを、男性にも行ったのがユニークですね。

西山さんプロジェクトのスタートが妊活でしたから、男性へのヒアリングは当然だと思っていました。不妊治療は女性だけでなくパートナーと一緒に行うものですから。けれど、ヒアリングしていく中で話題が広がり、「女性は生理痛がつらいという話を聞くので、社内の女性従業員のサポートもしたいけれど、声のかけ方が難しい」という声が男性からもあがったのが印象的でした。女性のからだについて、女性だけでなく、男性も知識が得られるような施策の展開が必要だと感じました。

その後、どのようなことを実行されているのでしょうか。

西山さん最初に「妊活・不妊治療と仕事の両立」と題したオンラインセミナーを実施しました。オンラインセミナーは、アーカイブ視聴も含めて約50名が参加しています。セミナーに続いて専門家にLINEで相談できるサービスも提供しました。また検査キットの無料配布も実施したところ、卵巣年齢を調べるキットの申請者が37名、不妊につながる子宮の中の状況を調べる子宮内フローラキットの申請者は23名で、予想より多かったのが印象的でした。対象者の限られる施策ですから、数字としては決して大きくはないのですが、利用した方へのアンケートでは、非常に高い満足度を得られたので、施策の重要性を感じました。

生理用品の無償提供は、従業員の“口コミ”で取り組む事業所が拡大

21年には「ナプキンプロジェクト」も実施されたそうですね。

西山さん従業員が無料で使える生理用品を社内のトイレに設置するという施策です。もともと社内の横断的な組織「ダイバーシティ委員会」の有志が中心となって始めたものに、健康経営推進室が後から加わりました。突然の生理のときに女性従業員に安心して使ってもらえるのはもちろんですが、プロジェクトの一番の目的は、生理についてオープンに話すことは恥ずかしいことではないと伝えること、それによって集中して働ける環境づくりや周囲の理解を得られる風土づくりをすることでした。

生理用品のプロジェクトを、どのように社内の啓発につなげましたか?

西山さん女性トイレに生理用品を置くだけでなく、女性の生理への理解を啓発するポスターを制作し、女性トイレだけでなく、男性トイレにも貼っています。女性トイレは、基本的には生理用品を置く場所に一緒に掲示していますが、男性トイレは個室内に貼り、周りの目を気にせずに読めるように工夫をしています。気になることがあるときには気軽に相談してもらえるように、ポスターには、社内の健康相談窓口担当である私の名前とメールアドレス、電話番号も記載しました。実際に、男性従業員から「妻のPMS症状に関する相談をしたい」というメールが届いたこともあります。

トライアルを実施した拠点で行った事後アンケートでは継続希望が100%という結果が得られ、プロジェクトを正式にスタートしました。「ポスターのコピーに感動した」という声や、誰もが働きやすい環境づくりに賛同する声も多く聞かれ、うれしかったです。

-

女性トイレの洗面台に、ボックスに入れて置かれた無償支給の生理用品。

-

生理用品と一緒に掲示されるポスター。男女それぞれのトイレに貼られている。

三浦さん最初は日清食品だけの施策でしたが、グループ会社からも実施したいという連絡があったり、従業員が赴任した海外の拠点でもこの取り組みを導入したりするなど、会社主導でなく、社内の“口コミ”で自然に広がっているのが、他の施策とは違うユニークな現象です。

その他の生理に関する取り組みはいかがでしょうか。

西山さん23年12月に「知っておきたい月経・PMSセミナー」と題し、婦人科医と弊社の保健師のトークセッションを開催しました。女性従業員のみの参加で、生理の仕組みだけでなく、低用量ピルについても話しました。生理に関するプロダクトを用意し、参加者が実際に見たり触ったりできるようにするなど、「生理での不調を我慢しなくていい」という気づきにつながるように努めました。今後は男性従業員にも啓発できるようなセミナーも考えていきたいです。

更年期についての取り組みもスタートしたそうですね。

西山さん23年秋に、「男女の更年期 キホンのキ」と題し更年期セミナーを実施しました。女性だけなく“男性の更年期”の話も含む勉強会だったので、当日の参加者のうち約4割が男性でした。更年期症状の説明だけでなくこうしたときは病院で相談したほうがいいなど、具体的な対処法を専門家が話してくださったこともあり、オンラインで公開したアーカイブ視聴は100回を超え、関心の高さがうかがえました。事後アンケートでは85%の社員が「満足度が高かった」と答えた一方で、参加者の6割が「更年期の正しい知識がなかった」と回答し、今後の啓発活動の必要性も実感しました。

妊活と同じように、生理についてもフェムテックを利用すると聞きました。

西山さんオンラインの婦人科診療と低用量ピルの処方を最大12か月まで会社が全額サポートするプログラムを開始しています。これは、婦人科に通うハードルを下げることが目的です。生理痛がある場合、病気の可能性も考えれば、オンラインだけでなく実際に婦人科を訪れて受診してほしいとも思いますから、これをステップに婦人科が身近になればいいと考えています。また、電話で専門医に相談できる妊活相談サポートプログラムも導入しました。今後は妊娠中のリスクを防ぐための、妊娠中の女性向け施策も検討しています。

三浦さん24時間対応で医師やヘルスケアカウンセラーなどに電話相談できる外部相談窓口でも女性の健康相談が可能ですが、社内相談窓口も活用されています。全グループの相談を日清食品ホールディングスの健康経営推進室 社内相談窓口に集約しています。そちらでは、保健師や産業医の医療職が相談事項だけでなく残業時間や健診結果、ストレスチェック結果などと合わせてアドバイスしたり、ライフステージと仕事も関係している課題だと判断すれば、社内でそれを相談できる担当者へつないだりできます。社内と社外、それぞれの相談窓口がすみ分けて機能しています。

育休から復帰した女性のために設置した、搾乳室について教えてください。

西山さん23年12月から搾乳にも利用できる「Nap&Nursing Lounge」を設置しました。授乳中で育休から復帰した従業員は、日中胸が張ってしまった際はトイレの個室で搾乳するなど、個人が工夫してきました。けれど、衛生面と精神面を考慮し、「Nap&Nursing Lounge」の設置を決定し、まずは東京拠点で開始しました。今後は全国の拠点に展開する予定です。

これは、授乳中で復職をためらう従業員に、安心して搾乳できる場所を提供することで選択肢を増やすという目的もあります。ただ、早期の復職をうながす意味ではないという点は、注意して社内に共有しなければいけないとも考えています。

保健師・看護師やデータサイエンティストが企業の健康経営に参画

女性の健康に関する施策に、どのような意義を感じていますか?

西山さん女性従業員の生産性が上がるという側面もありますが、私個人の思いも交えて言えば、女性が働きやすい社会になっていくきっかけになるといいと思っています。つらそうにしている女性に男性がどのように声をかけていいのか迷う状況がなく、「今日は生理で体調不良です」と伝えることを恥ずかしいと思わなくてすむ社会になり、次世代の女性が今以上に働きやすくなることが、私の中では大きな目標です。

西山さんは看護師で、以前は大学病院で勤務していたそうですね。企業に転職し健康経営に関わるようになったきっかけはあったのですか?

西山さん夜勤のある仕事と子育ての両立を悩んでいたときに、たまたま日清食品ホールディングスの統括産業医から紹介を受け、従業員の健康サポートをさせてもらうことになりました。社内での健康経営推進へ取り組みが広がる中で、従業員向けの健康施策検討に参加する機会が増え、全国の事業所に産業医や保健師を配置しマネジメント業務も行うなど、関わる範囲が増えていきました。

西山さんのような医療の専門家が、従業員として健康経営に関わる利点はどのようなことでしょうか。

三浦さん西山は20名ほどの産業医や保健師の様子を見ながらマネジメントをしていますが、医療の専門知識があるからこそ、医療従事者をうまく束ねていると思っています。弊社で仕事を始めてから、産業カウンセラーや個人情報保護士の資格も取得し、さらに専門性を高めています。専門知識を持ったマネジメント能力がある人材が健康経営チームにいることは、強みだと思います。

西山さん従業員からは、「看護師の西山」という感じで、健康について相談しやすいと思われていると感じます。そのような距離の近さが、役に立てているのかな、と思います。看護師の経験が、企業を通じて社会を良くする仕事につながることに、個人的にやりがいを感じています。

健康経営推進室では、“専門家の力”を重視しているそうですね。

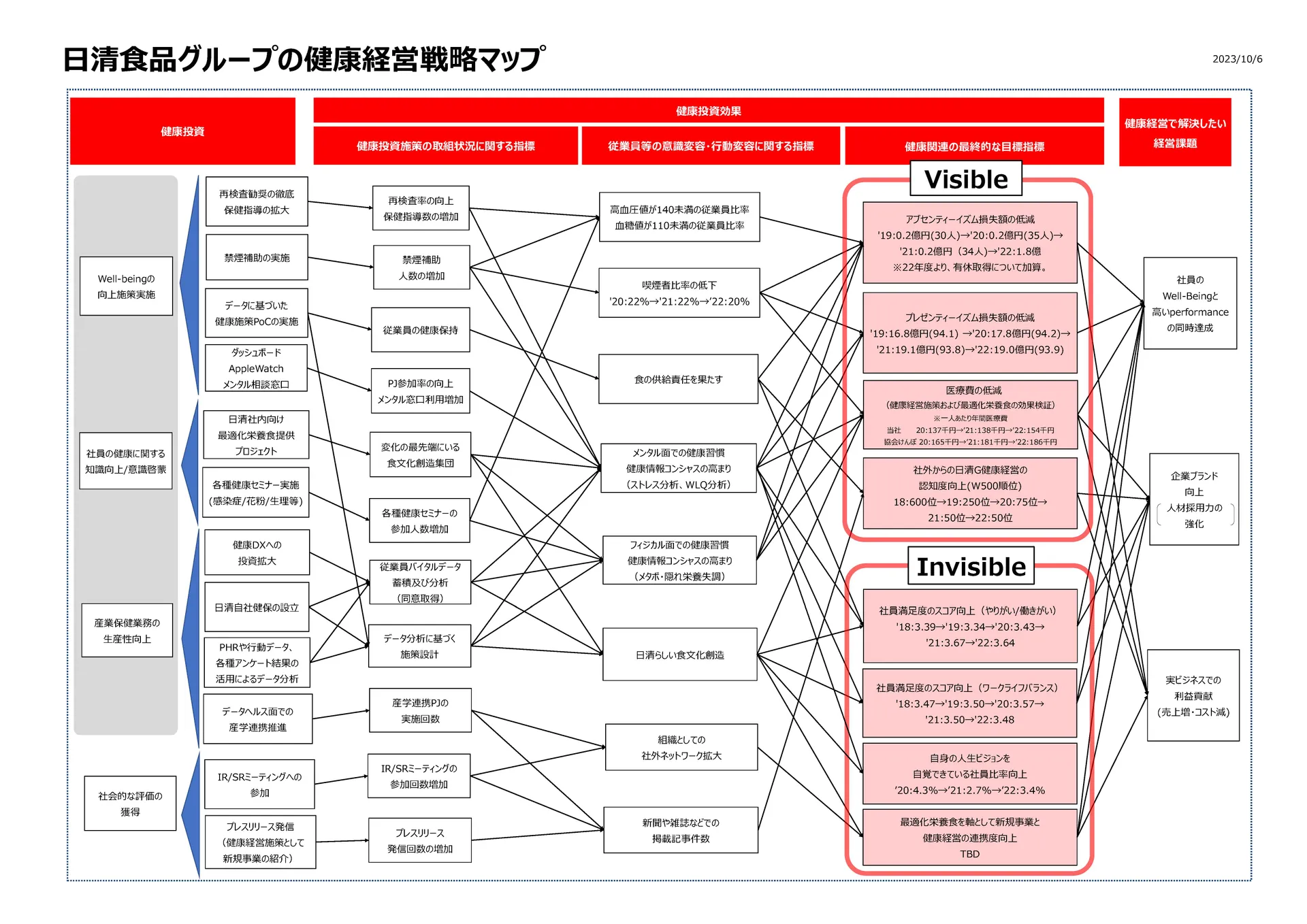

三浦さん医療職である西山の存在もそうですが、専属のデータサイエンティストを配属しています。これは、健康への投資は会社にどのようなリターンがあるのか、可視化しにくい部分を統計的に数値化するためです。例えば、仕事の忙しさと幸福度の相関関係を数値化し、会社の経営層に提出しています。数字で示すことで、会社が健康経営への施策に投資するための判断をしやすくなると思います。

会社としては、健康経営をどのように重視していますか?

三浦さん創業者の安藤百福の理念の一つとして、美しく健康な体は賢い食生活からという意味の「美健賢食」という言葉があります。その精神は、日清食品ホールディングスが2021年に策定した経営計画「日清食品グループ中長期成長戦略」のミッションの一つとして掲げられています。

コロナ禍では、経営層だけでなく、社内でもそれまで以上に従業員の健康を重視する声が高まり、現在は約700名の従業員にスマートウォッチを配布し、外部の研究機関と提携して、心電図機能を使った自律神経の状態をチェックする取り組みなども実施しています。健康経営推進室でも、データサイエンティストと共に「日清食品グループの健康経営戦略マップ」というものを作成し、健康投資がどのような効果を生み、どのような経営課題にコミットするのかを可視化しました。それぞれの施策がもたらす結果までをビジョンとして共有し、健康経営に携わる現場と経営層が同じ方向を向いて取り組めるように努力をしています。

事業持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理など

従業員数/2,489名 女性従業員数/555名(ともに、日清食品籍※の従業員数、2023年3月現在)

※「日清食品籍」とは、日清食品ホールディングス、日清食品チルド、日清食品冷凍などへ出向している従業員を含みます

(※内容は2024年2月取材時点のものです)