女性の健康課題への取組と健康経営が、深刻なドライバー不足と離職率の増加を食い止める

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

東京都江東区に本社を構え、関東圏を中心に、イベントや建設現場への搬入搬出をメインとする運送業と倉庫業を営むサイショウ・エクスプレス。2017年から健康経営に取り組み始め、2022年度からは、経済産業省の「ブライト500」に4年連続で認定されています。従業員33名のうち女性は5名という男性の多い職場で、女性の健康課題に取り組む意義について、同社の3代目である代表取締役の齋藤敦士さんにうかがいました。

- 社長自ら、女性従業員や産業医と話し合い、年1回、全社向けに女性の健康課題に関する研修を行う

- 同じ課題意識を持つ中小企業と合同で、健康にまつわる施策を行う

- 女性従業員だけでなく、男性従業員の家族もケアの対象にすることで、離職率の低下につなげる

女性の健康に関する研修や、女性の健康かるたイベントを実施

2017年から積極的に健康経営に取り組んでいますね。その理由を教えてください。

齋藤敦士さん(以下、齋藤さん)それ以前から、大きな病気をする従業員が毎年出ることが気になっていました。高速バスの事故で、高齢ドライバーの健康問題がニュースで大きく取り上げられ始めた背景もありました。また、個人的なことですが、私と妻の母親が続けて他界したことも関係しています。私の母親は66歳、妻の母親は59歳と、ともに若かったこともあり、健康について考えさせられるきっかけになりました。

そのようなときに新聞で健康経営について読み、当時、私はまだ専務でしたが、会社に提案して健康経営に取り組むことになりました。

女性の健康課題については、どのような取組をしていますか?

齋藤さん年1回、すべての従業員に向けて、女性の健康への理解と関心を深める研修を行っています。今年は、月経など女性のからだの基本的な話や、フェムテックとは何か、女性従業員が求めるサポートとはどのようなものかについての講義を聞いてもらいました。

また、半年に1回くらいのペースで東京トラック事業健康保険組合から、女性の健康や子育てなど、女性の働きやすい職場づくりに関する動画が無料で提供されるので、それを共有しています。

研修の内容は、どのように決めていますか?

齋藤さん社内にどのような課題があるかを女性従業員と一緒に考え、研修のテーマを決めます。実際の研修の内容や講師の選定は、弊社の産業医に相談して実施しています。

従業員数50名以下の中小企業で、産業医がいるのは珍しいですね。

齋藤さん正確には、運輸業3社で立ち上げた「トラック合同安全衛生委員会」で選任した産業医です。この委員会は、産業医と健康管理士(※)をシェアするなど、トラック業界の健康経営推進を合同で行っています。中小企業が1社で産業医を選任するのはコストの関係で難しいので、3社合同で選任し、職場巡視をしてもらったり、定期的に産業医と社長が集まる委員会を開いて、産業医から会社が抱える健康課題にアドバイスをもらったり、同業者同士で情報交換したりしています。

- ※日本成人病予防協会が認定する資格。心と体の健康に対して深い知識を持ち、病気を未然に防ぐための健康管理を栄養学、予防医学の観点から指導する健康のスペシャリスト。

合同といえば、浅野製版所とも合同で健康経営に取り組み、女性の健康かるたを作成したそうですね。

(参考記事:女性の健康課題に関する勉強会を実施。4社合同で「女性の健康かるた」を制作)

齋藤さん「4社合同健康経営研究会」は、ブライト500を取得した中小企業が4社集まり、ブライト500を継続して取得していくことを目的に、2021年にスタートしました。そちらの取組の一つとして、23年に、4社の女性従業員たちが、女性の健康についての「あるある」をかるたにしました。その後、弊社内でかるた大会を行いましたが、これも、毎年1回は行う社内イベントにしたいと思っています。

かるた大会の反響はいかがでしたか?

齋藤さん女性従業員が読み上げて男性従業員が取り、札を取った後に、女性従業員がその内容について説明しました。男性側からは聞きづらい話題ですが、そのハードルを下げるようなイベントになりました。女性の説明で初めて知ることも多かったですし、体調が悪いとき男性にはどうしてほしいのか話し合えました。

健康に働き続けるビジョンを描けることで、仕事へのモチベーションが上がる

サイショウ・エクスプレスの女性従業員は、どのような仕事に従事していますか?

齋藤さん女性従業員5名のうち、4名が内勤の事務職で、女性ドライバーは1名います。

ドライバーの仕事には、内勤とは違う健康課題がありそうですね。

齋藤さん女性の場合は、トイレの問題が大きいですね。高速に乗っていればサービスエリアを利用できるのですが、一般道を走っているときは、主に公共のトイレやコンビニエンスストアを利用します。ですが、トラックを停められる駐車場が少なく、公共のトイレは必ずしも清潔だとは限りません。生理中で、頻繁にトイレに行く必要があるときに、仕事をしながらトイレを探すのは大変です。そこで、会社からさほど遠くないエリア限定ではありますが、トラックを停められて、女性でも入れるトイレの地図を作りました。

女性に限らず、ドライバーの健康課題についての取組も、いろいろ行っているそうですね。

齋藤さん健康経営に取り組む以前からドライバーは喫煙率が高いことが気になっていましたが、同業他社との情報交換で、糖尿病や高血圧、腰痛も、ドライバーに共通の健康課題だと分かりました。そこで、2018年から、トラック全車両を禁煙にしました。また、講師を招いたヨガイベントや、プロのマッサージ師に会社負担でマッサージを受けられるマッサージイベントなどを定期的に行っています。

食生活改善のきっかけとなるようなイベントも、定期的に開催しています。手のひらをセンサーに当てることで推定野菜摂取量が分かる測定機器「ベジチェック」を使ったベジチェック測定会は、年2回ほど行っていますね。どれくらい野菜の摂取が足りていないかがその場で分かるので、食生活の参考になると好評です。イベントはいずれも強制ではありませんが、就業時間中、いつでも参加できるようなものも用意して、多くの人に参加してもらえるように努めています。

健康経営が会社にもたらした良い面を教えてください。

齋藤さん人材確保ですね。健康経営に真剣に取り組むようになってから、従業員の募集に対して、応募者が増えました。その志望動機の約9割が「健康経営に魅力を感じている」なんです。

健康意識の高い人が志望してくれるのもメリットです。健康を維持するためには、バランスの取れた食事、睡眠、適度な運動が必要です。それができている人は、仕事への取り組み方も勤勉な傾向にあります。健康意識の高い人を採用し、その割合が高まることで、会社のカルチャーも変化していきます。

人材確保は、運輸業界でも課題ですか?

齋藤さん特にドライバー不足は、業界全体の深刻な問題で、少ないドライバーを業界内で取り合う形になっています。ところが、健康経営を掲げたところ、弊社では他職種からの転職が増えてきました。仕事と健康の両立は、ドライバーだけでなく、社会全体の課題なのかもしれません。業界全体で健康経営に取り組み、ドライバーは健康的な仕事だと認識されることで、他職種からの転職者を増やしていきたいと思っています。

女性の健康課題への取組も、女性ドライバー確保のためでしょうか?

齋藤さんドライバーの確保は重要な課題ですが、単純に、女性がドライバーになればいいとは考えていません。先ほど話したトイレの問題も含め、女性がドライバーとして安心して働き続けるための環境整備は、まだ整っているとはいえません。そんな中でも、ドライバーの仕事にやりがいを見出し活躍してくれる女性ドライバーを頼りにしていますが、一方で、運輸業を支えるのはドライバーだけとも考えていません。

私が内勤の従業員に期待するのは、バックヤードで専門性を身に付けて働いてもらうことです。事務をしながら健康経営アドバイザーの認定を受けたり、メンタルヘルス・マネジメント検定の資格を取得したり、資格や認定にどんどん挑戦して、仕事に結び付けてほしいです。

弊社は、新しい3Kとして、「きれい・健康・かっこいい」という3つに取り組んでいます。健康経営はもちろん、ドライバーが利用する車両や休憩室をきれいに保ち気持ちよく働ける環境を整える、ドライバーの制服や清潔感などを意識することで対外的にもかっこいい仕事だと思われることも意識しています。弊社の取組を発信し、会社や運輸業界のイメージをアップすることも必要です。そのような取組に専門性を持って携わる人材になることを、内勤の従業員には期待しています。

そのためには、長く働けるように、女性の健康課題に取り組むのは大切ですね。

齋藤さんその通りです。弊社は副業を認めているので、身に付けた専門性で独立してしまうのでなく、専門職を副業としながら、弊社での仕事も続けてほしいと思っています。そのためには、女性が働きやすい職場環境を整えていくことが重要です。

同時に、女性のための施策を、男性従業員の家族へのケアにもつなげたいと考えています。というのは、家族の病気は離職の大きな理由になりますし、家族の理解がなければ仕事は続けられないからです。健康経営は人材獲得に関わる施策ですが、その中でも、女性に関する施策は離職率を下げる施策になりますね。

従業員の家族へのケアを、具体的に教えてください。

齋藤さん従業員の定期健診は会社が100%負担しますが、被扶養者の健診も会社が費用の全額を補助しており、その受診率は60%を超えています。母の闘病の経験から、パートナーが病気になったら仕事との両立は難しく、離職につながると感じました。ですから、従業員本人だけでなく家族の病気も早期発見して、深刻な病状になる前に治療してほしいと思っています。

会社が従業員の健康をサポートすることで、長く健康に仕事を続けられるようになれば、生活が安定するという安心感が生まれます。健康経営にただ取り組むだけでなく、SNSなどを使って「このような活動をしています」と発信し、家族の方にも見えるように弊社の取組を伝えています。

先ほど、女性の健康課題への取組が離職率を下げるとおっしゃいましたが、その理由を教えてください。

齋藤さん女性従業員に対して、直接的なサポートになっているのはもちろんですが、男性従業員に研修を通じて生理などの女性の健康課題を知ってもらうと、妻の体調を気遣えるようになるというのも意味があります。健康課題だけでなく、育児や介護についても、動画視聴による研修を行っていますが、子どもの緊急時の保育園や幼稚園への連絡の仕方など、かなり具体的なノウハウを学べる動画もあり、家庭ですぐに実践できます。家族から「従業員だけでなく家族のことも考えてくれる良い会社で働いている」と思われることは、仕事への理解とサポートを生み、働くモチベーションになります。

従業員自身のモチベーションアップにもつながるんですね。

齋藤さんそうですね。健康経営を通じて、従業員の会社へのエンゲージメントが上がったように感じます。

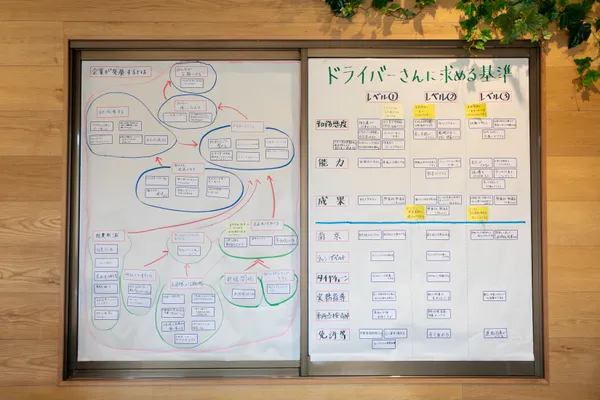

弊社では、2年ほどかけて、顧問契約している社会保険労務士と従業員とで評価制度とキャリアアップ制度を見直して新しく作り上げたのですが、私がトップダウンで決めたのではなく、従業員で話し合って自発的に作ってくれました。自分たちが働きやすいというだけでなく、会社が成長するという目線も入っています。

仕事を継続するために必要な環境を考えたり、キャリアを長いビジョンでとらえたり、個々の仕事を会社の成長と結び付けたり。それらは、健康経営を推進するようになってから、従業員の中に芽生えてきたと感じています。会社が従業員の健康を推進するのは、長く働き続けてほしいからだということを伝えることで、そういった意識が高くなるように思います。

女性の健康課題への施策も、同様の効果がありますか?

齋藤さんドライバーと内勤の事務の女性はコミュニケーションが薄くなりがちなのですが、女性の健康課題に関する研修や、女性の健康かるたイベントを通じて、お互いに思いやる気持ちが生まれています。内勤の従業員からドライバーに対して、2か月に1回、手料理をふるまうことで感謝を伝える「ドライバーズデー」というものも行っています。中心となっているのは料理好きの男性で、決して女性に料理を押し付ける形にならないように配慮していますが、健康的な食について考えるきっかけとなるのと同時に、コミュニケーションも生まれています。災害時に従業員が帰宅困難となり、会社に泊まる場合の食事提供のシミュレーションも兼ねています。調理はカセットコンロで行い、調理器具や食器類が足りているかも確認します。危機管理の目線でも、重要な業務の一つという位置づけです。

黙々と目の前の仕事をこなすだけでなく、社内に良い人間関係があり、会社の中でキャリアビジョンを描けることで、従業員のエンゲージメントが上がります。健康に関する施策は、その土台作りになりますし、女性が少ない職場であっても女性の健康に関する取組を継続することは、従業員の家族も含めた良いコミュニケーションを生みます。それが、良い人材の確保と会社の成長につながると思います。

事業一般貨物自動車運送業、倉庫業

従業員数/33名 女性従業員数/5名(2024年7月現在)

(※内容は2024年7月取材時点のものです)