工場のトイレに生理用品設置、セミナー運用を見直し参加者激増…DE&I推進グループが社内を巻き込み改革推進

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

2022年から、本格的に女性の健康課題に関する取組をスタートした明治。当初は工場によってまばらだった生理用品に関する取組が全工場に広がり、最初は30名程度の参加者だった女性の健康課題に関するオンラインセミナーが、1年で10倍の参加者数になるなど、着実に成果を上げています。DE&I推進グループの取組を中心に、お話をうかがいました。

- 社内の好事例を全社に共有し、他の事業所の自発的な取組につなげる

- DE&I推進グループと女性栄養マーケティング部門と連携した社内啓発

- 短時間、複数回の開催とネーミングの工夫で、セミナー参加者を増やす

イノベーション創出のために女性の健康課題への理解は必須

明治では、女性の健康課題に関する取組を「女性活躍推進」の一環と位置付けて取り組んでいるそうですね。

塩見真紀さん(以下、塩見さん)日本の少子高齢化が進む中で、女性の活躍に向けて育児と仕事の両立支援など、働きやすい環境を整えていくことは必須だと思います。生理などの健康課題で女性が100%の力を出せないこともあると従業員全員が知り、コミュニケーションを取りながら解決していくことは会社の発展にもつながると考えています。

また、弊社では、女性の生理と毎日を栄養で応援する食品を扱う新しい事業が立ち上がっており、女性の健康課題への関心を高めることはさらなるイノベーションの創出を促し、事業のスピードを上げていくために必須だと考えています。

そのような観点から、人財開発部 DE&I推進グループが中心となって、社内の女性の健康課題の理解促進に取り組んでいます。

具体的には、どのような取組をしているのでしょうか。

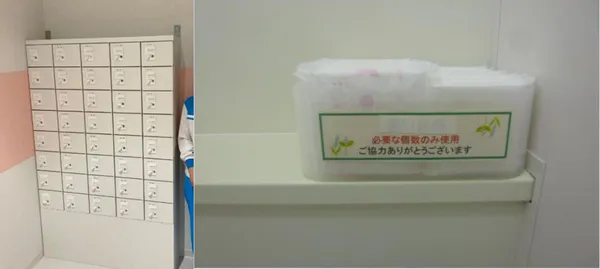

塩見さんまず、全国の工場での生理への取組があります。スタートは2022年に工場の製造室近くの女性トイレに個人用小物入れを設置したり工場支給の生理用品を置いたりしている好事例を社内イントラネットで発信しました。

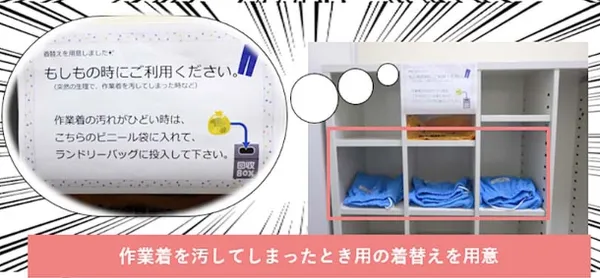

前提として、弊社は食品を扱う企業ですから工場の衛生管理がとても厳しく、私物を製造室には持ち込めません。工場によっては、生理用品を製造室から遠い更衣室にしか保管できず、トイレのたびに更衣室に戻らなくてはならないという問題がありました。工夫をしているところもありましたが工場によって差が大きいことに本社のDE&I推進グループが気づき、情報発信に至りました。すると長野の工場から「事例を見て、私たちも皆が使える生理用品を置いたり棚を設置したりしました」と連絡がありました。さらに彼女たちが自発的に生理用品の設置検討から導入までをストーリー仕立ての漫画にして社内のイントラネットで公開したところ、たくさんの従業員に閲覧されました。その影響もあり、現在はすべての工場で、近い女性トイレに個人用の小物入れを設置する、もしくは共用で使える生理用品を置くなど、生理用品の問題について何らかの対策をしています。

生理用品の件は、社内で取組に差があることに気づき、本社から事例を共有することで変化が起こるという良い前例になりました。現在は、工場の有志メンバーが集まったERG(従業員リソースグループ)にて工場間で情報を共有して新しい気づきにつなげるなど、良い循環を作っていけるように活動しています。活動内容を半年に1度DE&I推進グループが共有して全社発信しており、会社全体にDE&I推進を広めています。

DE&I部門と女性栄養事業部門とが協力して社内啓発を推進

女性の健康課題に関するセミナー開催にも力を入れていると聞きました。

塩見さんまず2022年度は全従業員を対象にオンデマンドのeラーニング研修を行いました。一方で、同年に女性の健康課題と食で向き合う新ブランド「明治 フェムニケアフード」が立ち上がり、フェムケア市場に進出しました。女性栄養事業部門でも、普及啓発活動はお客様だけではなく、社内の男性や管理職層にも理解してもらう必要があるという課題感を持っていましたから、社内に向けた啓発を一緒に行うことにしました。

最初は少なかったオンラインセミナーの参加者を、1年で激増させたそうですね。

塩見さん2023年度はオンタイムでの参加者は30名強でした。アーカイブでも視聴できましたが、そこまで伸びませんでした。せっかく実施しても、興味を持たれないと意味がないということが課題として残りました。そこで、さまざまな工夫をしたところ、2024年度は300名以上が参加しました。二桁後半に届けばいいと考えていたので、本当に驚きました。

どのような工夫をしたのでしょうか?

塩見さん2023年度までは1時間のセミナーを1回開催していましたが、2024年度は10月、11月、12月と、月ごとに内容を変え、時間を各回30分と短くしました。また、開催する際は同じ内容を1日3回繰り返し、好きな時間に参加できるようにしました。その結果、1日3回の合計で1種類のセミナーに延べ300名以上の従業員が参加しました。その人数は、第1回に続き、第2回、第3回も維持でき、男女比は45対55と男性の割合も高く、管理職層も多かったです。

セミナーを“細切れ”にするというアイデアは、どのように思いついたのですか?

塩見さん先に開催されていた社内のセミナーが“細切れ”開催で、強制参加でもないのにすごく集まっていたんです。それに驚いて、同じスタイルにしてみようと取り入れました。

第1回から第3回まで人数が減らなかったのは、内容も興味を持たれたのだと思います。その工夫も教えてください。

塩見さんスライド作成を含めて、講師をフェムニケアフード(女性栄養)事業に関わっている河野(啓恵さん)の協力を得ました。

河野啓恵さん(以下、河野さん)私は薬剤師の資格を持ち、さらに昨年、日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門薬剤師の資格認定を受けたばかりです。2023年10月に乳幼児・フェムニケアマーケティング部に異動しました。ブランドマネージャーが推進するプロモーション活動を学術面から陰で支えています。生理や更年期など女性の生涯にわたる健康課題に関する普及啓発にも携わっています。

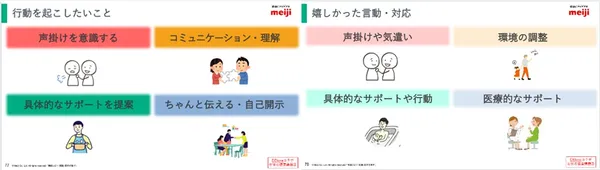

2024年度のセミナーの準備は、4月からDE&I推進グループとフェムニケアフード(女性栄養)事業部門の間でディスカッションを開始しました。興味を持ってもらうセミナーにするためにも、女性自身にヘルスリテラシーを高めてもらうだけではなく、男性にも自分のこととして考える機会にしてほしいという思いを込めて、「自分の大切な人を意識して学ぶ女性の健康課題」というタイトルにしました。タイトルの工夫も、男女共に参加者が増えた理由の一つになったと思います。全3回のシリーズで少しずつ知識を深めて行動につなげてもらうために、第1回を「知る」、第2回を「考える」、第3回を「体験する/行動する」とステップアップ形で構成しました。聴講するだけでなく、自分たちでも考える参加型になるように工夫しました。正しい知識を得てもらいながらも、どうしたら仕事をしながら女性が快適に過ごせるのか、そのために周りに何ができるのかを考えてもらうことを主軸にしました。

第1回は、大切な人の悩みを「知る」回です。生理や更年期に関する一般的な不調や不快症状、悩み、パフォーマンスへの影響、その対処法などを話しました。最後に、なぜ会社として女性の健康課題に取り組む必要があるのかを、DE&IのE(エクイティー)で説明しました。ホルモンに着目した女性への公平な土台作りであり、今まであまりサポートされてこなかった、社会全体で取り組むべき課題だと伝えたところ、「とても大切な気づきとなった」と多くの声をいただきました。男性からは、パートナーだけでなく娘とも話したとか、パートナーの体調が悪そうなときはいつも以上に家事と育児を担当したなどという声が聞かれました。

塩見さん第1回の最後には、「第2回では、皆さんに考えてもらうプログラムを用意しています」と予告し、第2回の参加につなげました。第2回は、オンラインセミナーの利点を生かし、リアルタイムのアンケートを利用した参加型の内容にしました。

河野さん第2回は「考える」です。サブテーマは「大切な人が快適な毎日を送るために」にしました。最初に女性特有の健康課題への対処について扱いました。低用量ピルは避妊薬というイメージが強く、生理痛の治療薬にもなり保険適用にもなっていることを知らない方が多かったです。選択肢がいろいろあることを知っていただきながら、Microsoft Teamsの投票機能を使って、一緒に考えてもらいました。例えば、「女性に生理や更年期で不調だと言ってほしいですか?」などと聞いていきました。同じ質問でも、回によって結果が違って興味深かったです。先ほどの質問は、ある回では「言ってほしい」という人が多かったけれど、ある回では「言ってほしくない」という人が多かったんです。さらにチャットで意見を募り、「言ってほしくない」人から「言われてもどうしたらいいのか分からない」という声が聞かれたときには、それを否定せず、「勉強して知ることが大切ですね」などとつなげていきました。多数が「言ってほしい」と答えた回では、「言ってほしくない」と答えた方が、自分の考えが“マイノリティー”だということに驚いていました。

どの回答も正解はなく、時と場合あるいは人によって変わる、ベースとなるのは日ごろからのコミュニケーションだと伝えました。自分で考えて話し合う中で、男性や管理職から学びになったという声が聞かれただけでなく、女性から「相談してもいいんだ」「生理の話を職場でしていいんだ」と考えるようになったという感想があったのが印象的でした。社内で女性の健康に関する理解を深める目的は、“知識を得ること”ではなく、それを知った上でお互いに気遣いあったり話し合ったりできる環境を作ることだと思います。そのために、参加型で、自分で考える第2回は、とても重要な回になりました。

第3回は「体験する/行動する」ですね。

河野さんサブテーマは「大切な人のお悩みを減らしQOL(生活の質)の向上をサポート」でした。生理の不調を我慢しないためにも「月経困難症」といった病名を含めて専門的な話をしました。女性にも生理の不調を当たり前と思わずに婦人科受診を、そして男性も今まで学んだことを生かして、必要があれば大切な人に受診を促す行動につなげてほしいと思いました。第2回のセミナー後に、行動を起こしたいことがあるかを聞くアンケートを採りました。また女性には、不調を感じるときにしてもらってうれしかったことも聞きました。第3回でコメントの一部をスライドにして共有しました。行動を起こしたいことでは、相手が安心できる声掛けをする、話を聞いて状況を理解する、パートナーに対していつも以上に家事をするといった声が聞かれました。女性からは、不調を感じたときに取る行動として、自分から伝えるようにしたいという声が多数ありました。そのような意識の変化を聞けて、皆で協力してセミナーを行ったかいがあったと思いました。また、してもらってうれしかったこととして、共感や理解を示されるだけでなく、子どもと外出して休息時間を作ってもらった、生理のときは子どもをお風呂に入れてもらったなどの具体的な行動を教えてくれた方々もいて、私たちの気づきにもなりました。参加者にとっても、これからの行動のヒントになったと思います。

女性の健康課題の理解を深めるセミナーの講師をさせていただきましたが、参加者と一緒に気づき、考え、作り上げてユニークな形のセミナーになりました。関係者に感謝の気持ちを伝えたいです。これからも、女性のヘルスケアに関する学びを続け・正しい情報提供に努めていきたいです。本セミナーは社内向けでしたが、社外への啓発セミナーに活用することも検討したいですね。

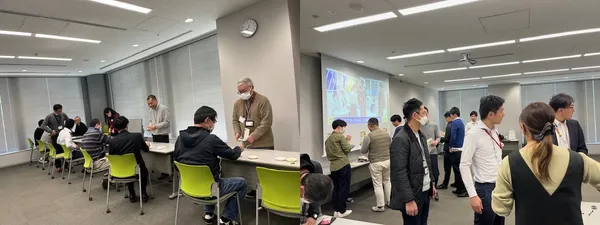

塩見さん2024年12月に行った第3回のセミナーまではオンライン開催でしたが、2025年の2月にはリアル開催で「生理痛体験装置」を使った生理痛体験会を行いました。第3回に「2月に開催します」と告知した上で参加者を募ったのですが、1時間の開催に約70名が参加、そのうち9割が男性でした。

男性からは「この痛みで、仕事に集中するのは本当に難しい」「これが本当にずっと続くの?」といった驚きの声が上がりました。一方で、女性の中には、慣れているからか、体験中も平気な顔をしている方もいました。私は生理痛が重いほうではないため、体験したときには出産時の陣痛に近いと驚きました。女性でも人によって違うので、男性だけではなく女性が体験したのも良かったです。今回は東京の本社だけでの取組になりましたが、次年度以降は希望する事業所での実施も検討したいと思っています。

事業牛乳・乳製品、菓子、食品の製造販売など

従業員数/17,270名 女性従業員数/5,310名(明治グループ連結2024年3月31日時点)

(※内容は2025年2月取材時点のものです)