全店舗に生理用品を常備。男性トイレにPMSへの理解を促進するポスター掲示も

訪問看護リハビリステーションのアオアクアでは、全店舗に生理用品を常備するほか、スタッフ同士が気遣いの言葉を掛け合うことで、女性の健康課題と仕事の両立をサポートしています。看護師の多田美絵さんにお話をうかがいました。

- 従業員が自由に使える生理用品を常備。男性トイレにPMS(月経前症候群)に関するポスターを掲示

- 女性スタッフに健康課題をヒアリング。周りが不調に気づけるようにする

- 定期健康診断で婦人科系付加健診を会社補助で受けられる

体調が悪そうな人には「大丈夫?」と声を掛ける習慣に

女性の健康課題に対して、どのような取組をしているか教えてください。

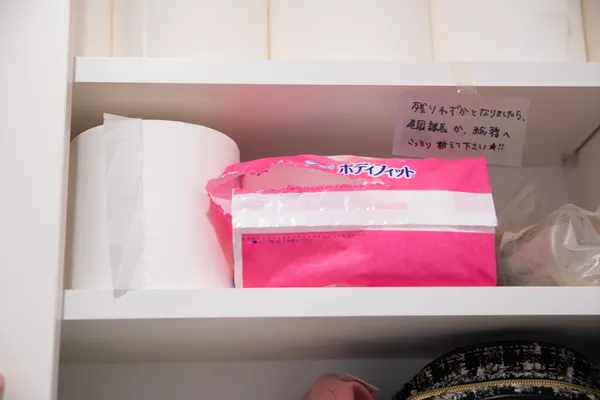

多田美絵さん(以下、多田さん)定期健康診断では、会社の補助で婦人科系付加健診を受けられます。また、社長の提案で、5店舗すべてにスタッフが自由に使える生理用品を常備しています。

生理用品の常備は男性の社長からの提案なんですね。

多田さん「生理の貧困」を扱うニュースで、経済的な理由で生理用品が買えない女性に無料で生理用品を配布する取組があることを知り、良い取組だと感じたそうです。社長は定期的に、自分が感じたことや共有したいニュースをメールで全従業員向けに発信しているのですが、そのメールで生理用品の無償配布が社会に広がっているという記事のリンクと共に、弊社でも各店舗に無料で使える生理用品を置く取組を始めたいと発信しました。それがきっかけで、全店舗にスタッフが自由に使える生理用品を常備するようになりました。

担当者を決めて、置き方のルールを共有したのでしょうか?

多田さん店舗ごとにスタッフ数や男女比なども違いますし、訪問看護をする看護師だけでなく、訪問リハビリを担当する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアプランを考えるケアマネジャー、福祉用具専門員などがおり、仕事内容も違います。それぞれの店舗で継続しやすい方法を考えて取り組んでいます。本社機能のある大島ステーションには事務職の女性がいるので、足りなくなったら購入して補充してくれています。他の店舗には事務スタッフがいないので、看護師やリハビリスタッフが購入し、領収書をもらって経費精算しています。基本的には自分で持ってきたものを使うので使用頻度は高くないのですが、急に生理になったときに共用のものを使えるので、安心感があります。

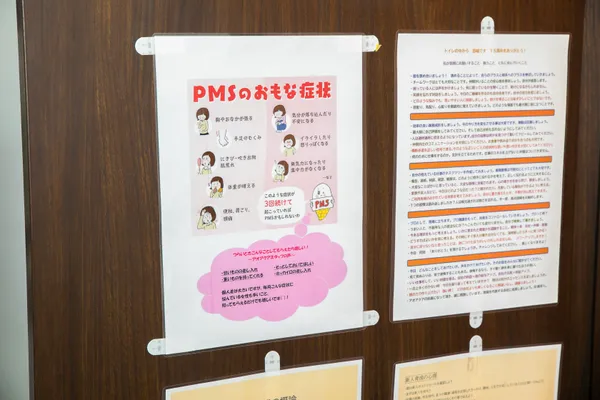

大島ステーションでは、生理用品を置き始めたタイミングで、男性トイレにPMSへの理解を促進するためのポスターを掲示しました。社会的に生理だけでなくPMSが話題になり始めていた時期だったので、男性に知ってもらえるといいのではないかと考えました。ポスターはWEB上のフリー素材を組み合わせて作りました。女性スタッフからの「甘いものの差し入れ」「重いものを持ってくれる」といった「してもらったらうれしいこと」も載せ、ちょっとしたコミュニケーションを生む仕掛けになっています。男性スタッフにはポスターを掲示したときに「読んでくださいね」と声を掛けました。弊社はお知らせをよくトイレに貼るので、皆さん、読んでくれたと思います。

-

常備された生理用品には、「残りわずかになったらこっそり教えて下さい」というメモが添えられている。

-

男性トイレに貼られたPMSへの理解促進啓発ポスター(いずれも大島ステーション)

具体的なアクションや声掛けの例が入っていていいですね。普段からスタッフ同士で声を掛け合う習慣があるのでしょうか?

多田さん企業の文化として、普段から体調が悪そうな人には「大丈夫?」と聞くなど、声を掛け合っています。また、新しく加わった女性スタッフには折を見て、生理やPMSはつらいほうかをさりげなく聞いています。それを知っていれば、不調にすぐに気づいてあげられると思うので。医療職の多い職場なので、顔色でお互いの不調に気づきやすいですね。

過去には制服のズボンにまで経血がにじんでしまうようなスタッフがいたのですが、そのときには「今日は休んだほうがいいんじゃない?」と相談し、シフトを変えました。生理による体調不良が度重なる場合は、婦人科の受診を勧めたこともあります。最終的には個人の判断ですが、心配なときは通院を勧めるなど背中を押すようにしていますね。

体調だけでなくメンタル面でも気遣い合っています。創業時から、チーム看護体制を取っており、毎回夕方には必ずチームで引き継ぎを行います。訪問は原則1人なので、夕方の引き継ぎでは、半分は患者様のこと、半分は自分のことを話すようにしています。その際に話すのは、仕事に関することでもプライベートのことでも構いません。訪問看護は精神的にハードな場面も多く、悩みを共有することが大切なのですが、新しく加わったスタッフは、悩みをうまく吐き出せずに抱え込むことがあります。普段から引き継ぎの一環として「自分のことを話しましょう」と習慣づけていると、自然に話せるようになります。仕事の悩みはもちろん体調の不安や家庭の事情もすべて気づいてあげられればいいのですが、実際は難しいです。ですから、安心して話してもらえる環境づくりを大切にしています。新しく入ったスタッフには、店舗全体で「困ったことがあったら言ってね」などと積極的に話し掛けていますね。

そのような企業文化はどのように育まれたのでしょうか?

多田さん社長は、看護師として病院に勤務していたときに仕事が忙しくてなかなか休めなかったことから、看護師が安心して休める働きやすい職場を作りたいと、2011年に起業しました。チーム看護体制も創業時からで、患者様には、担当者の都合に左右されず必要に応じてご利用いただけますし、看護師もシフトを組んで休みやすい環境になっています。新しく入社したスタッフには、弊社は休暇取得を大切にしていると伝え、遠慮なく休んでほしい、体調不良時には遠慮なく言ってほしいと説明しています。仕事への責任感から無理をしてしまう場合でも、「うちはきちんと休むことを大切にしている会社ですから」と説明すれば納得して休んでくれます。有休消化率は100%です。

創業当初は、妊娠したスタッフ1人で訪問の仕事ができるのかと考えたこともありました。けれど、実際に妊娠したスタッフが「できます」と前例を作ったことから、妊娠中も希望すれば仕事を続けられるようになりました。また、育休から復帰するスタッフも多く、復職後は時短を使うなど、育児と仕事を上手に両立しています。そのような経験が積み上がりノウハウが共有されることで、子育てしながら働きやすい職場にもなっていますね。実は弊社は男性育業取得率も100%で、半年以上取得する男性も多いです。この夏は、男性が1年間の育業に入ります。

会社として休暇取得を促進するだけでなく、スタッフ同士で声を掛け合うことでさらに働きやすい職場になっています。安心して自分の事情を話せることも、仕事を長く続けてもらうために必要なことだと思います。

事業訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売

従業員数/約100名 女性従業員数/56名(2025年3月末時点)

(※内容は2025年3月取材時点のものです)