生理やPMS、更年期……職場における女性の健康課題を徹底調査(3)

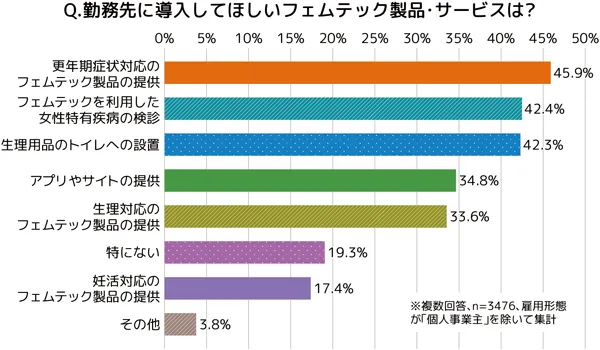

Data 11 : 女性特有の健康課題を解決する「フェムテック」の活用も望まれている

生理や更年期の不調など、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決することを目指し、ここ数年注目されている「フェムテック」の製品について、職場に導入してほしいものを聞いたところ、1位は「更年期症状対応のフェムテック製品の提供」が45.9%で、働く女性の半数近くが希望しました。長時間の座り仕事の人は骨盤をケアするクッション、ホットフラッシュの症状がある人は冷却パッチや首もとを冷やすクールリング、ハンディーファンなどが職場で使えると、より働きやすくなるかもしれません。2位は「フェムテックを利用した女性特有疾病の検診」(42.4%)で、オンライン婦人科検診などを希望する人が多いようです。3位は「生理用品のトイレへの設置」(42.3%)でした。従業員向けに、社内のトイレに無料で使える生理用品を常備する会社が徐々に増えてきていますが、急な生理のときや、自分のデスクと離れた場所で作業するとき、またナプキンが足りなくなってしまったときなどにこうしたサービスがあると、安心して仕事ができそうです。

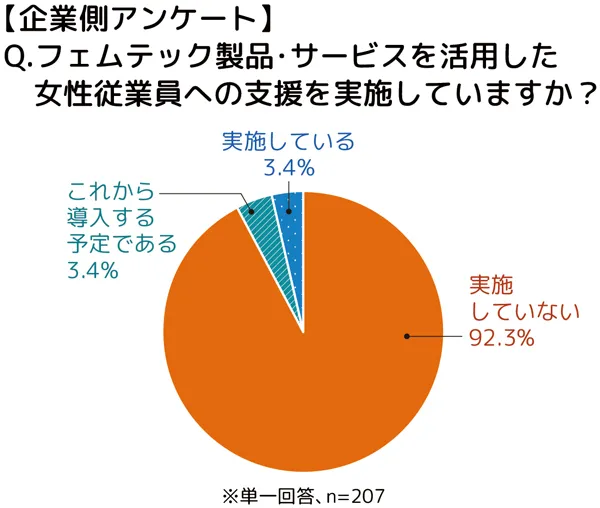

Data 12 : フェムテックを活用している企業はわずか3%、今後の導入予定も4%にとどまる

しかし女性従業員への支援のため、フェムテック製品やサービスを活用しているという企業は、3.4%でした。また「これから導入する予定である」という企業も4.3%で、合計しても1割に満たないという現状です。働く女性は半数近くが希望しているため、大きな乖離(かいり)が生まれていることがわかります。

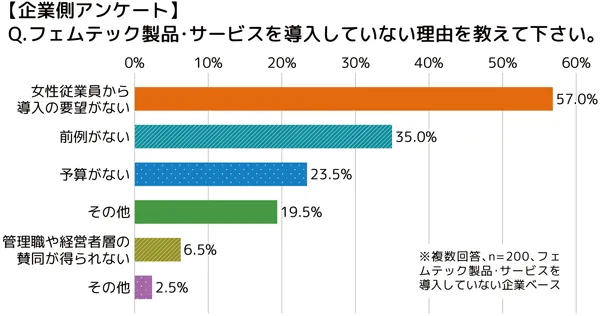

Data 13 : 活用していない企業の半数以上は「フェムテック導入の要望がない」と回答

フェムテック製品・サービスを現在導入していない企業に、その理由について聞いたところ、最も多かった回答は「女性従業員からの導入の要望が無い」で57.0%でした。実際には、働く女性はフェムテックの活用を希望しているのですが、その声が企業側に届いていない、顕在化していないのです。また「前例がない」(35.0%)、「管理職や経営者層の賛同が得られない」(6.5%)という後ろ向きの姿勢も見られました。「その他」(19.5%)の自由回答では、フェムテック製品・サービスについて「知らない」というコメントが多く、企業側がフェムテックについて、まだ理解していないケースも見受けられました。

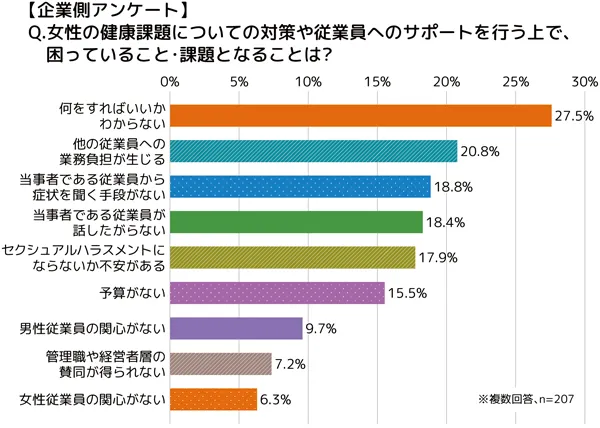

Data 14 : 女性の健康支援への課題は「何をしたらいいかわからない」が最多

企業に対し、女性の健康課題についての対策や従業員へのサポートを行う上で、困っていることや課題について聞いた質問では、「何をすればいいかわからない」という回答が最も多く、27.5%でした。生理や更年期の不調など、働く女性が抱える課題やその対策に対して、企業側がもっと理解を深めていく必要がありそうです。次いで多かったのは「他の従業員への業務負担が生じる」(20.8%)。女性につらい症状があるのはわかっているものの、日本全体で問題になっている人手不足が、ここでも影を落としているようです。また「当事者である従業員から症状を聞く手段がない」(18.8%)、「当事者である従業員が話したがらない」(18.4%)、「セクシュアルハラスメントにならないか不安がある」(17.9%)という回答が続きました。女性特有の課題だけに、踏み込みにくさを感じている企業も多いようです。

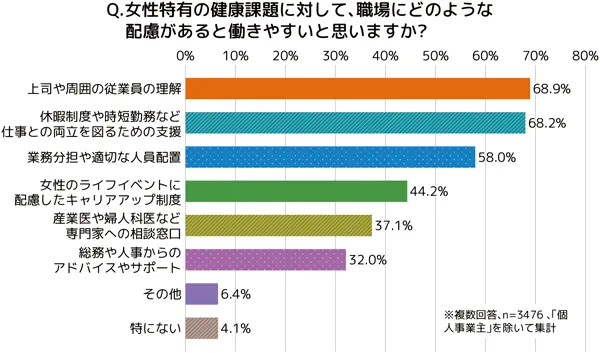

Data 15 : 働く女性が職場に望むサポートの1位は「上司・周囲の理解」

しかし働く女性に、職場にどのような配慮があると働きやすいかを聞くと、7割近くが「上司や周囲の従業員の理解」(68.9%)と答えました。企業側の回答からは「聞く手段がない」「セクハラになるのではないか」と及び腰な姿勢も見られましたが、実は働く女性側は、上司や同僚に、まずは理解してほしいと考えているのです。この意識ギャップを埋め、理解を深めていくことができれば、より働きやすい職場づくりが実現するかもしれません。

2位は「休暇制度や時短勤務など仕事との両立を図るための支援」(68.2%)。生理中だけでなく、PMSや更年期障害などさまざまな健康課題で取得できる休暇や、時短や時間単位の利用など柔軟な休暇制度が充実すれば、仕事との両立がはかれると感じているようです。3位は「業務分担や適切な人員配置」(58.0%)でした。仮に休む人がいたとしても、誰かにしわ寄せがいくのではなく、業務分担がうまくいくようなチーム運営、人員配置が求められています。

-

飯田美穂先生のコメント

飯田美穂先生のコメント働く女性が増加する中、女性特有の健康課題を抱えながら仕事をしている当事者と、どのような支援を行うべきかに悩む上司や周囲の状況の両者が、これらのデータから明らかになりました。出産回数の減少などライフスタイルの変化によって、女性が一生涯に経験する生理の回数は増加し、その分、心身の負担や経済的な負担も昔に比べて高まっていると考えられます。女性個人の問題から社会の問題として捉えることで、男女問わずすべての労働者がより良い状態で仕事に取り組めるような職場づくりにつながることが期待されます。女性自身が、月経困難症やPMS、更年期障害の治療やセルフケアに前向きに取り組むことも重要です。そして周囲も女性特有の体の悩みについて理解し、相談しやすい風土の醸成や、制度や環境を整備することで、心理的安全性の高い職場を目指していきたいですね。

2008年慶應義塾大学医学部卒。2010年同大学医学部産婦人科学教室に入局し、産婦人科医としての研さんを積む。2017年同大学大学院医学研究科修了、医学博士取得。2018年同大学医学部衛生学公衆衛生学教室助教。2021年同講師。女性ヘルスケアの向上に資するエビデンス創出のための疫学研究や、企業における女性の健康支援に従事。女性の健康を社会医学・公衆衛生の側面から取り組んでいる。産婦人科専門医、女性ヘルスケア専門医、社会医学系指導医、日本医師会認定産業医。