「将来、妊娠希望」の人は今から「やせ」にご注意。妊娠前の体格と生まれてくる子の健康に深い関係

キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます

日本全体の健康問題の一つに、若い女性のやせ問題がありますが、意外とそのことは知られていません。現実には、「今よりやせたい」と思ってダイエットにいそしむ女性が多い中で、なぜ「やせ」が問題になっているのでしょう。

やせている人は、月経が止まったり、疲れやすくなったり、集中力が低下して生活や仕事の質が落ちるなど、現在の生活や体調に悪影響が出やすくなり、そのことは本人自身に不健康な状態をもたらします(関連記事:不調を抱える女性従業員を減らす近道!朝食欠食者を減らす。栄養おやつの提供も・関連記事:病気ではないけれど快調でもない“なんとなく不調”。女性に多い「不定愁訴」への対処法は?)。しかし、実は女性自身への影響に限らず、その女性が妊娠して生まれてくる赤ちゃんにも「悪影響を及ぼす」ことが分かってきました。

この問題の第一人者である千葉大学客員教授の産婦人科医・福岡秀興さんに話を聞きました。

最近、「プレコンセプションケア」という言葉を耳にする機会が増えています。これは、いま妊娠を考えている、考えていないに限らず、若い男女が共に早い段階から体の状態を知り、将来のライフプランを考えて体調を管理することが大事、という考え方に基づいて提唱されている健康管理の考え方です。もちろん、そろそろ妊娠を考えたい妊活中の女性・男性にとっては、目指すべき体調管理のあり方といえます。

プレコンセプションケアのチェックポイントは、禁煙・節酒や予防接種などいくつかありますが(関連記事:最近よく聞く「プレコンセプションケア」って何?いつか妊娠・出産したい男女のための「健康づくり」の知恵)、最近注目されているのが「体格」です。今回は主として女性の体格について考えます。

現実には、太り過ぎを警戒する女性の方が多いでしょう。しかし、日本では妊娠適齢期の女性は、肥満より「やせ過ぎ」のほうが多くを占めており、それが深刻な問題を起こしています。

やせている女性が妊娠すると、

赤ちゃんが早産や小さく生まれやすくなる

やせ過ぎがなぜ、妊活での問題になるのでしょう?

「やせた女性が妊娠すると、赤ちゃんが小さく生まれやすくなるからです(2500g未満で生まれた赤ちゃんを低出生体重児といいます)。小さく生まれた赤ちゃんは、標準体重で生まれた赤ちゃんより生活習慣病になるリスクが高く、その後の健康に望ましくない影響が出やすくなります。また切迫早産や早産になりやすくもなります」と福岡秀興さん。つまり、赤ちゃんが小さく生まれる主な原因の一つが、お母さんがやせた状態で妊娠したから、というわけです。

日本では、低出生体重児が1980年以降に増え始め、2005年から現在まで、全体の約1割を占めている状況が続いています。この割合はOECD(経済協力開発機構)諸国の中では最も高く、「経済的に豊かで食べ物に不自由しないと思われている日本で、こうした状況があることは、外国からは異常とみられています」と福岡さんは指摘します。

そして、一方では多くの女性が、「やせていることはいいこと」「やせているほうが健康にいい」などと思い込み、体重を今より減らそうとしています。その結果、妊娠適齢期である20代、30代でやせ過ぎている女性が多く、このやせた状態で妊娠すると、相対的に栄養が不足した妊婦となる可能性が高くなるのです。

実際、日本の成人女性の約10人に1人、20代に限ると約5人に1人がBMI18.5未満の「やせ」です。そしてこの状態が20年以上もずっと続いているということが、日本での、本人及び次世代の深刻な健康課題となっているのです。

小さく生まれた赤ちゃんは、身長が低くなりやすく

将来、糖尿病などの生活習慣病を発症しやすい

では、赤ちゃんが小さく生まれると、いったい、その子の健康にどんな影響が出てくるのでしょう?

分かりやすい事実として「身長が低くなる」という研究報告があります。

国立成育医療研究センターの研究で、1978年以降に生まれた男女成人の平均身長は、1978~1979年に生まれた人をピークに、1980年以降は低くなっていることが分かりました(※1)。1980年といえば、日本はバブル期真っただ中。母体の栄養も十分だと思われた環境下に生まれた人の身長が、それ以前の人々より低いなんて信じられないかもしれません。

しかし、小さく生まれると、成人身長が低くなる可能性が高くなります。低出生体重児の割合は1978~1979年が最も低く、80年以降は確実に増えています。低出生体重児が増えた結果、成人の平均身長が低くなるという現象が生じているわけです。小さく生まれる赤ちゃんが増えたのは、やせた妊婦が増えたことで起こったと考えられています。

ほかにも、健康への影響は様々あります。

「これまでの研究から分かったことは、小さく生まれた赤ちゃん(特に低出生体重児)は、将来、2型糖尿病、高血圧、心筋梗塞などの心血管疾患になるリスクが高く、出生体重が小さいほどそのリスクが上がるということです」と福岡さん。脂質異常症やメタボリック症候群、慢性腎臓病(CKD)、非アルコール性脂肪肝、脳梗塞、骨粗しょう症などの発症リスクが上がるという報告も多くあります。

また、赤ちゃんが女性の場合は、その子が成長して妊娠すると、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群などの妊娠合併症を起こしやすいことも分かってきました。

- ※1)J Epidemiol Community Health. 2017 10;71(10);1014-1018.

出生体重が低いことで発症リスクが上がると報告されている疾患

- 虚血性心疾患

- 2型糖尿病

- 本態性高血圧

- 脂質異常症

- メタボリック症候群

- 慢性腎臓病(CKD)

- 非アルコール性脂肪肝

- 脳梗塞

- 骨粗しょう症

- 妊娠合併症(妊娠高血圧、妊娠糖尿病など)

(福岡さんの取材から作成)

妊娠する前からBMI22前後を維持したい

栄養不足の胎内で「栄養ため込み」スイッチが入る

ここで、小さく生まれた赤ちゃんがなぜ、生活習慣病を発症しやすくなるのかを説明しましょう。

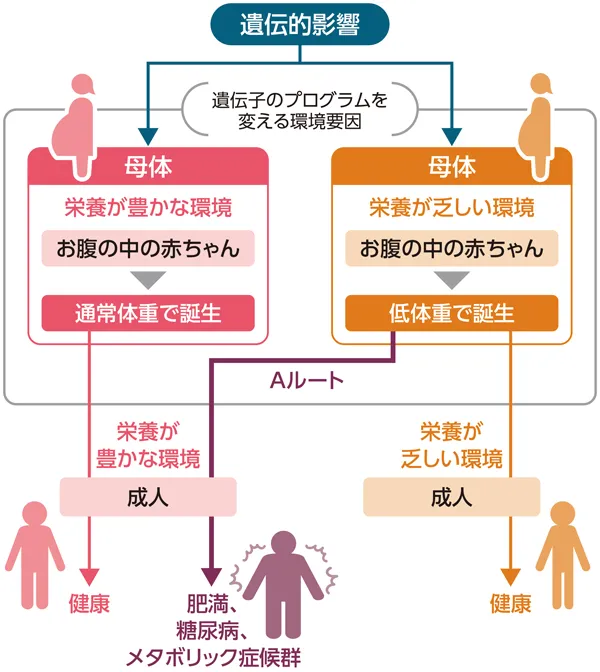

福岡さんによると、栄養不足の母体環境で育つ赤ちゃん(胎児)は、栄養が少ない環境でも生きられるようにと遺伝子スイッチが入って生まれてくると考えられています。その結果、少ない栄養でも生き延びるために栄養をため込みやすい体質が形成されます。小さく生まれて栄養をため込みやすい体質を持った赤ちゃんに同じ量の食べ物を与えると、標準体重で生まれた赤ちゃんと比べ、相対的に栄養過多となって小児肥満を起こしやすくなり(図のAルート)、やがて生活習慣病を引き起こすと考えられるのです。

それを避けるためには、過剰な栄養を与えず、小児肥満が生じないようにするといった適切な身体発育を目指す育児が必要です。「小さく産んで大きく育てる」という言葉を時々耳にしますが、これは、出産の分野では危険な考え方であることがいまや分かってきたのです。

ここで重要なのは、やせた妊婦が、妊娠が分かってから一生懸命栄養をとって体重を増やしても、赤ちゃんへの影響は期待するほど大きく減らせないということです。「ですから、妊娠する前の時期から栄養を十分にとって、適正な体重で妊娠することがとても大切なのです」(福岡さん)。

妊娠に適正な体重とは、「日本人ならBMI22を中心にしてその前後の20~23くらいが、最も妊娠しやすく、かつ、胎児のためにもよい体格だと思います」と福岡さんは話します。

いつか妊娠をしたいと思っている女性は特に「やせ過ぎ」に注意をし、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)の式で算出されるBMIが、20~23前後を維持するように日頃から体重と栄養の管理をしたいものです。

もちろん、赤ちゃんが小さく生まれても、心配し過ぎは禁物です。

「生まれた後の子どもの体重管理や生活習慣の管理などをしっかり行えば、生活習慣病になりやすい状態をコントロールすることはできますから、心配し過ぎないでください」と福岡さん。医師と相談しながら子どもを育て、見守ることで対策は打てるといいます。

またこの機会に。男女ともに自分が生まれたときの体重を知ることは、病気の予防に有効です。「もし、小さく生まれたこと(特に2500g未満)が分かったら、自分は糖尿病や高血圧などの生活習慣病になりやすいことを強く自覚し、検診をしっかり受ける、生活習慣を改善する、などの予防策をとってほしいのです。小さく生まれたことを知ることも、自分の健康管理のための“転ばぬ先の杖”と捉えてもらえたら」と福岡さんはアドバイスします。

東京大学医学部医学科卒業。同大学医学部産婦人科学教室助手、香川医科大学講師、米国ワシントン大学医学部薬理学教室リサーチアソシエイト、ロックフェラー財団生殖生理学特別研究生、東京大学大学院医学系研究科(発達医科学)助教授、早稲田大学胎生期エピジェネティック制御研究所教授、早稲田大学総合研究機構研究院教授、福島県立医科大学特任教授などを経て、千葉大学客員教授を務める。一般社団法人日本DOHaD名誉理事長。

(※内容は2024年8月取材時点のものです)