都内2000社と働く女性5424人が回答!「生理休暇」の現状と課題を徹底調査(3)

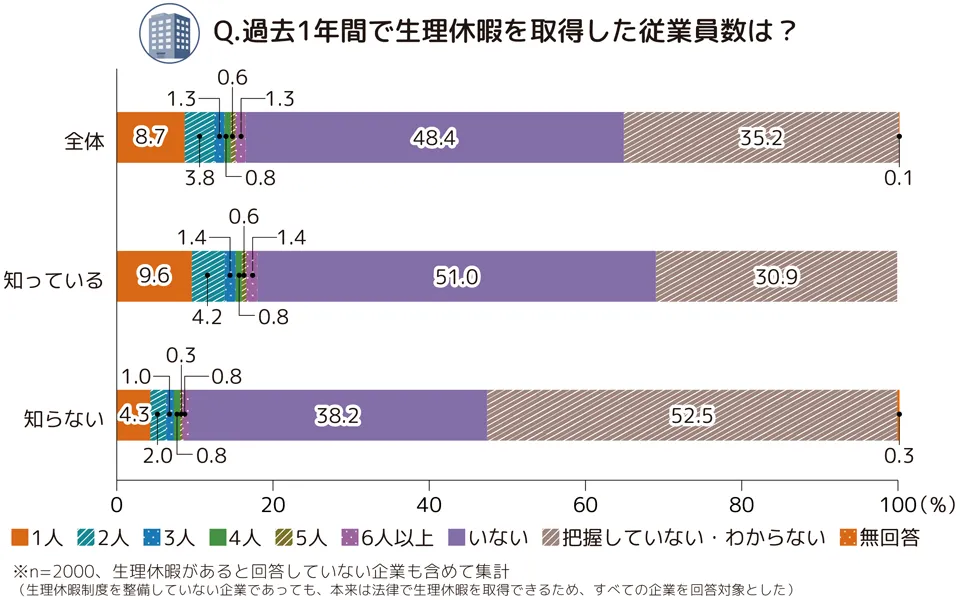

Data 10 : 「法定の権利であることを知っている」企業の方が生理休暇取得者は多い

前問の「生理休暇が法定の権利であることを知っているか」と、Data 4「過去1年間で生理休暇を取得した従業員数」をクロス集計すると、法定の権利であることを「知っている」企業では、生理休暇を取得した従業員がいる割合(「1人」~「6人以上」の合計)が18.0%で、「知らない」企業(9.2%)の約2倍でした。まずは企業が、労働基準法の第68条に「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定められていると知ることが、生理休暇の取得しやすい環境づくりに関わっているようです。

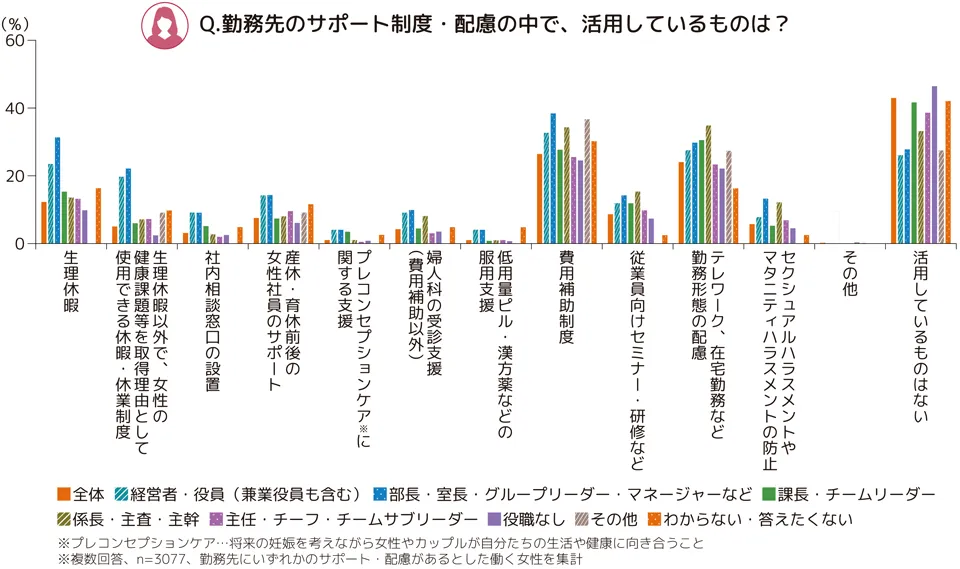

Data 11 : 女性の役職が上がると支援制度も活用できる傾向に

働く女性の「役職」と、「女性特有の健康課題に対する勤務先のサポート・配慮の中で、活用しているもの」をクロス集計すると、「経営者・役員(兼務役員も含む)」「部長・室長・グループリーダー・マネージャーなど」、「課長・チームリーダー」の役職者では、「生理休暇」「費用補助制度」「テレワーク、在宅勤務など勤務形態の配慮」などを利用している率が、いずれも全体より高いことが明らかになりました。逆に「役職なし」ではすべての利用率が「全体」を下回っています。役職のない女性は職場の中で立場が弱く、健康課題を抱えていても言い出せなかったり、我慢せざるを得なかったりする状況があるようです。

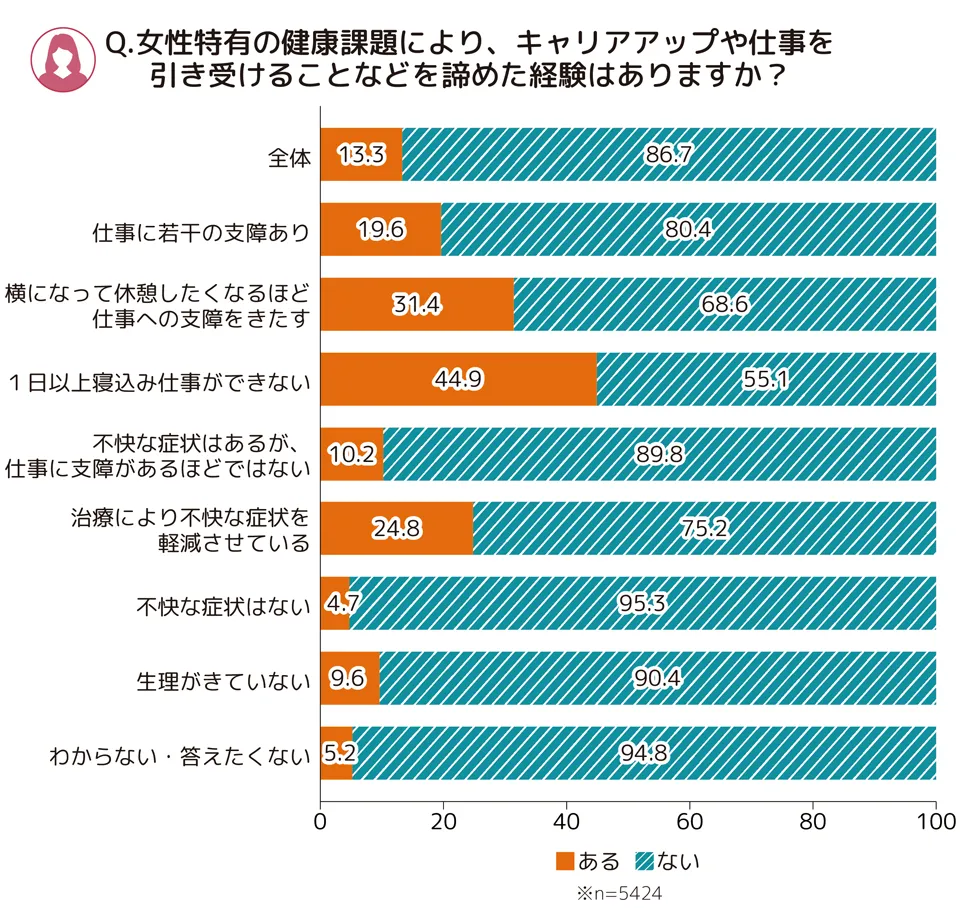

Data 12 : 生理の症状が重い女性はキャリアアップを諦めていることも

働く女性の「生理痛の程度」と「女性特有の健康課題によりキャリアアップや仕事を引き受けることなどを諦めた経験」をクロスすると、「1日以上寝込み仕事ができない」人は、諦めた経験が「ある」との回答が44.9%にも達し、「全体」(13.3%)の3倍以上の割合となっています。前問で役職が高い女性の方が制度を活用できている傾向について紹介しましたが、立場が上がる前に、生理のつらい症状によってキャリアアップを諦めてしまう女性も一定数いるようです。

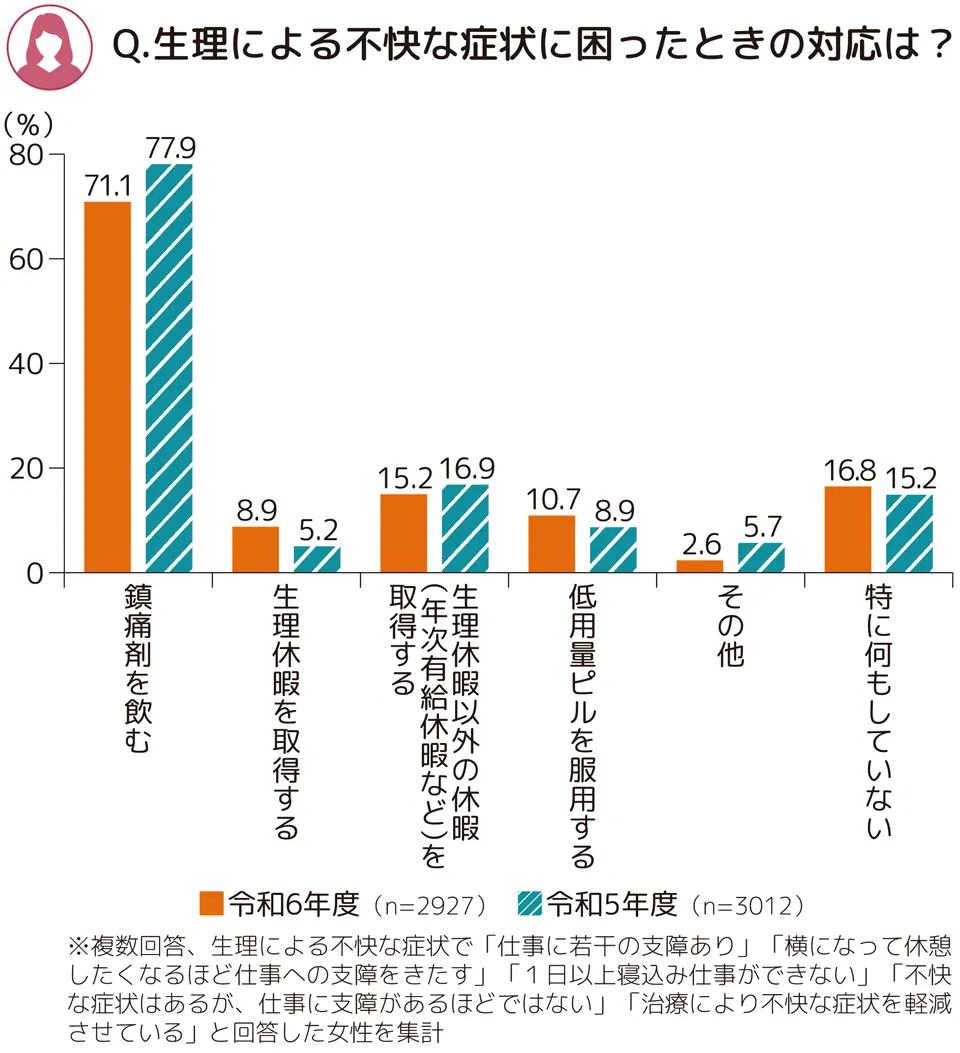

Data 13 : 生理休暇の取得と低用量ピルの服用は微増傾向

生理による不快な症状で困った時に「生理休暇を取得する」と回答した女性は、令和5年度の調査では5.2%でしたが、令和6年度は8.9%と若干増加しました。「鎮痛剤を飲む」は77.9%から71.1%に減少し、一方「低用量ピルを服用する」は8.9%から10.7%に微増しました。このグラフにはありませんが、令和6年度の結果を年齢別に集計すると「低用量ピルを服用する」女性が20代では2割に達しています。症状がつらい時に我慢し続けるのではなく、休暇を取得したり、前向きに低用量ピルで治療したりする女性が増えつつあるようです。