都内2000社と働く女性5424人が回答!「女性従業員への健康支援」の現状を分析

東京都では企業と従業員それぞれが、女性特有の健康課題に対する意識を高め、心身ともに健康に働き続けられる環境づくりを目指して、都内企業10,000社と働く女性10,000人を対象に調査を行い、2,000社の企業と5,424人の働く女性から回答を得ました。前編では生理休暇の現状と課題について紹介しましたが、後編では企業が現在、女性従業員の健康課題に対してどのように向き合っているのかについて、調査結果を公開します。

- 「令和6年度働く女性のウェルネス向上事業アンケート調査」

- 企業用アンケート:都内に本社又は事業所のある企業10,000社を対象に調査票を発送し、郵送又はWEBで回収。有効回答数は2,000。

- 従業員用アンケート:都内の企業又は事業所に勤務する女性従業員(正規、非正規は問わない)10,000人を対象にWEBでアンケートを実施。有効回答数は5,424。

- ともに調査期間:2024年6月3日~8月20日。

- Data14 : 更年期症状で困っている従業員を「把握していない」企業が7割

- Data15 : PMSなどで困っている従業員を「把握していない」企業が8割

- Data16 : フェムテックを活用していない企業が95%

- Data17 : フェムテックを活用している企業では「生理用品のトイレへの設置」「研修」「オンライン診療」を導入

- Data18 : 従業員がどのような健康支援を求めているか、把握している企業は4分の1

- Data19 : ニーズの把握方法は「管理職等による面談」が1位。より相談しやすい環境整備が必要か

- Data20 : 健康課題による困難や離職について「把握していない」企業が半数

- Data21 : 女性役員が多い企業ではニーズの把握が進んでいる

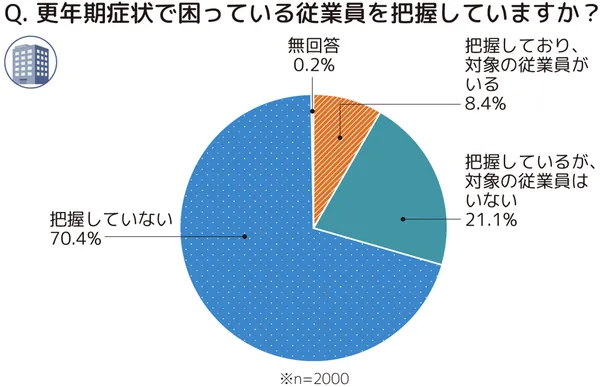

Data14 : 更年期症状で困っている従業員を「把握していない」企業が7割

東京都内の2,000社に対して、自社の従業員が更年期症状で困っているかどうかを把握しているかを聞いたところ、「把握しており、対象の従業員がいる」と回答した企業は1割弱のみであることが明らかになりました。「把握しているが、対象の従業員はいない」とした企業が2割、7割は「把握していない」という結果になりました。

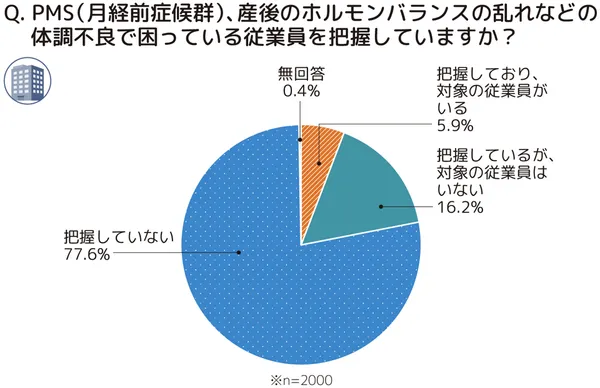

Data15 : PMSなどで困っている従業員を「把握していない」企業が8割

PMSや産後のホルモンバランスの乱れで困っている従業員の把握については、更年期症状よりもさらに少なく、「把握しており、対象の従業員がいる」と回答した企業は5.9%、「把握しているが、対象の従業員はいない」という企業が16.2%、「把握していない」は77.6%に上りました。

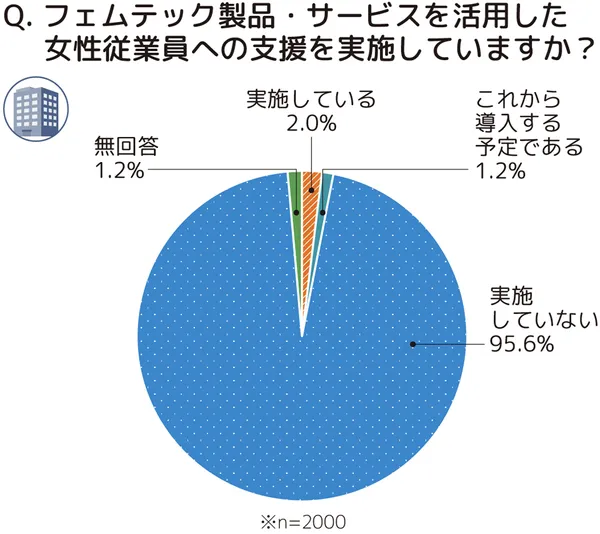

Data16 : フェムテックを活用していない企業が95%

女性特有の健康課題をテクノロジーで解決することを目指す「フェムテック」がここ数年来、注目されていますが、自社内で従業員への支援のために活用しているかについて聞くと、「実施していない」が95.6%となりました。「実施している」(2.0%)、「これから導入する予定である」(1.2%)という回答はわずかで、フェムテックの認知度にもまだ課題がありそうです 。

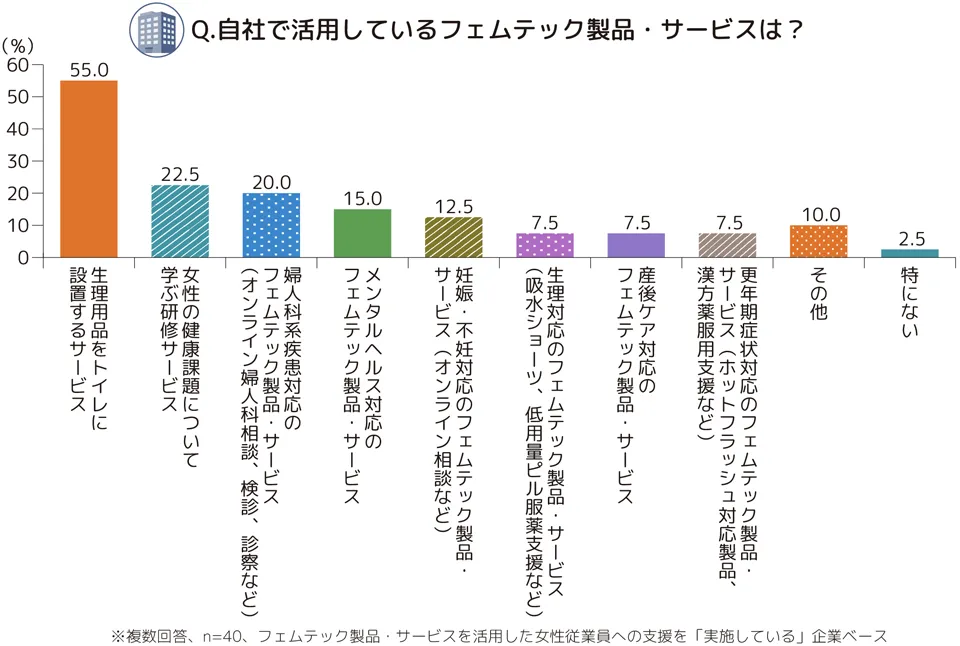

Data17 : フェムテックを活用している企業では「生理用品のトイレへの設置」「研修」「オンライン診療」を導入

前問でフェムテック製品・サービスを活用した女性従業員への支援を「実施している」という企業に対して、実施している内容を聞くと「生理用品のトイレへの設置」が最も多い(55.0%)という結果になりました。次いで「女性の健康課題について学ぶ研修サービス」が22.5%、「婦人科系疾患対応のフェムテック製品・サービス(オンライン婦人科相談、検診、診察など)」が20.0%でした(※ただし「実施している」企業数が40社と少ないため参考値)。

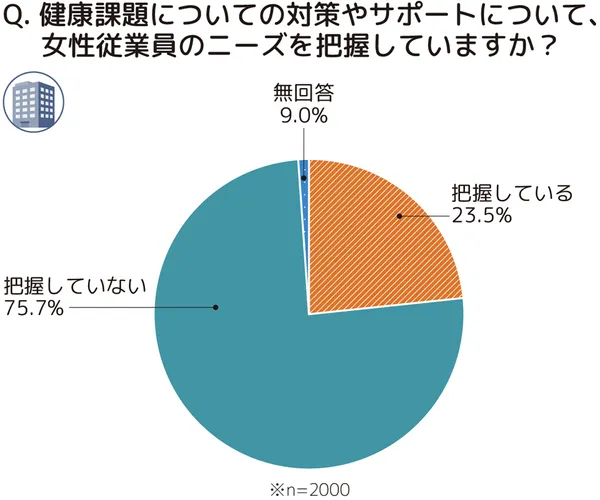

Data18 : 従業員がどのような健康支援を求めているか、把握している企業は4分の1

同様に企業に対し、自社の女性従業員が健康課題に対してどのようなサポートを望んでいるか、把握しているかについて聞いたところ「把握していない」という回答が75.7%でした。女性の健康課題による経済損失は年間3.4兆円という推計を経済産業省が2024年4月に発表していますが、4分の3の企業では、自社の従業員のニーズを把握できていないようです。

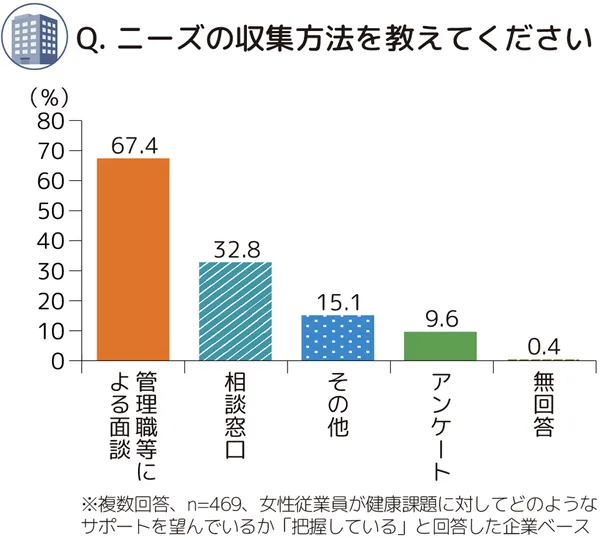

Data19 : ニーズの把握方法は「管理職等による面談」が1位。より相談しやすい環境整備が必要か

前問で女性従業員への健康支援についてのニーズを「把握している」と回答した企業に対して、ニーズの収集方法について聞きました。「管理職等による面談」が67.4%と最も多く、次いで「相談窓口」が32.8%でした。ただし管理職が男性であった場合、生理や更年期など女性特有の健康課題について話すことに抵抗があると感じる女性は多く、またプライバシーへの十分な配慮も必要なため、外部の独立した相談窓口の活用や、個人情報に配慮したアンケートの実施など、複数のニーズ把握方法を実施することが望ましいと考えられます。

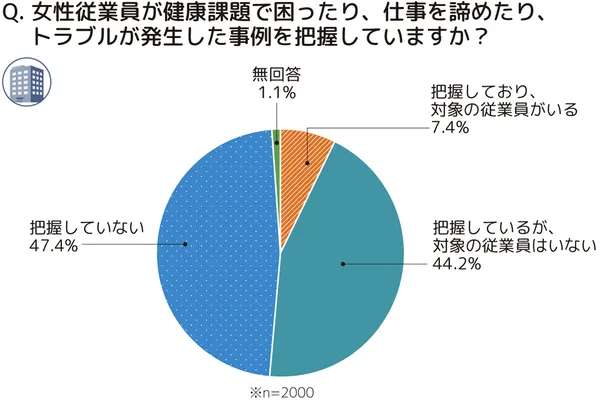

Data20 : 健康課題による困難や離職について「把握していない」企業が半数

さらに、企業に対して女性従業員が健康課題で困っていたり、仕事を諦めたり、トラブルになったケースがあるかどうかを把握しているかについても聞きました。「把握していない」という回答が約半数(47.4%)で、「把握しているが、対象の従業員はいない」44.2%、「把握しており、対象の従業員がいる」とした企業は7.4%でした。

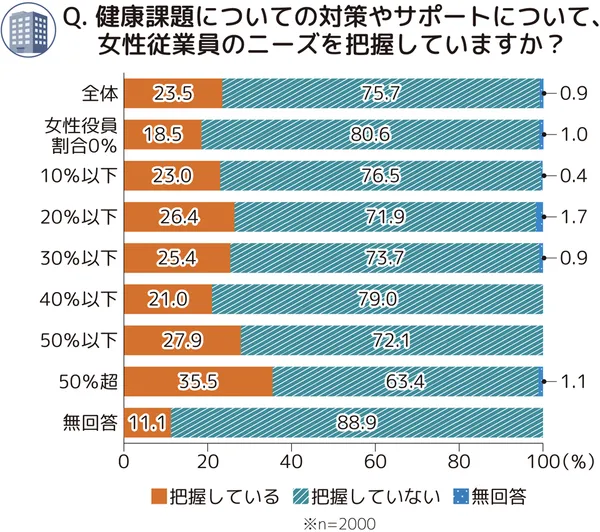

Data21 : 女性役員が多い企業ではニーズの把握が進んでいる

Data18で、女性従業員の健康支援についてのニーズを「把握している」企業は23.5%でしたが、女性役員の割合が「50%超」の企業では「把握している」が35.5%と、全体平均を10ポイント以上上回り、逆に女性役員が「0%」の企業では18.5%と全体平均を5ポイント下回りました。日本は他の先進国に比べ、女性役員や管理職の比率が低いことが指摘されていますが、女性登用が進めば、女性特有の健康課題への理解やニーズの把握も向上していくのかもしれません。